後疫情時期兩岸經營整合與返臺投資實務

- 資料發布日期:110-11-17

- 最後更新日期:110-11-17

文《黃謙閔》經曜管理諮詢有限公司資深顧問

臺商在中國大陸扎根經營許久,現階段的企業營運中於外因美中衝突的影響,加上新冠疫情未能有效掌控等因素,已有不少臺商企業亟欲重新整合現有資源,調整中國大陸的營運比重,甚至逐漸退出中國大陸市場。

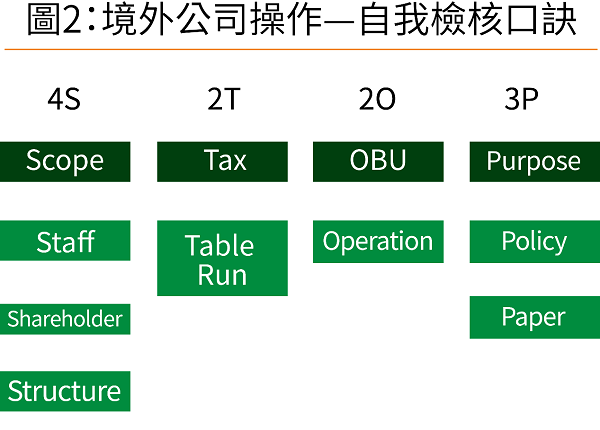

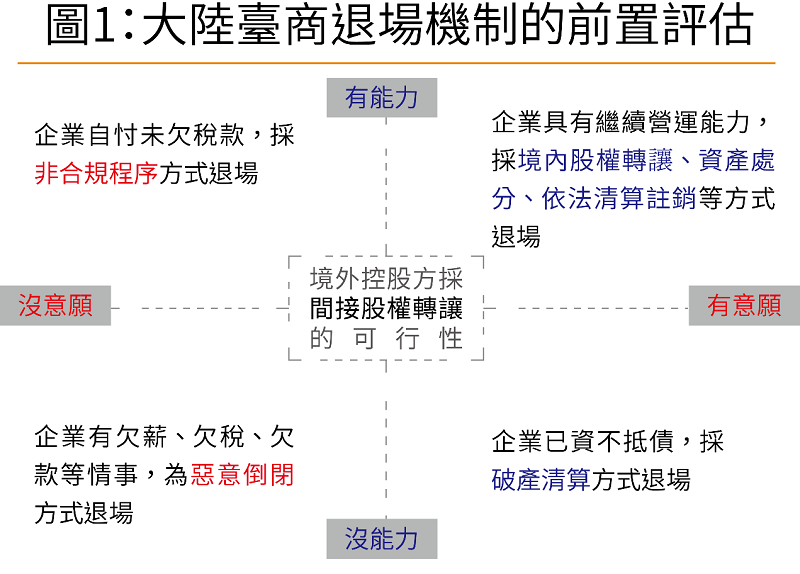

本文嘗試以臺商企業「在當地是否有繼續營運的能力」以及「是否有依法執行退場程序的意願」兩大前提情境(如下圖1所示),將其退場機制規劃區分為下列類型。

依法合規執行退場機制

大陸臺商在當地雖仍有繼續經營的能力,且相關報表中也體現出具有盈餘、剩餘價值等,但鑒於當地人事費用、原物料成本、土地廠房租金等營運成本逐漸上漲,有意縮減中國大陸業務及產能,同時著眼於產業轉型與國際間的布局,進而願意依法進行退場程序。

誠如2020年(民國109年)資誠聯合會計師事務所出刊《2020臺灣併購白皮書》中提示,此等類型的臺商企業,為因應中國大陸的市場後續規模,加速調整處分中國大陸資產或公司股權的安排,或者與中國大陸的同業們共同組建策略聯盟等等。此等類型的臺商企業其退場機制規劃大致以「資產處分」、「股權轉讓」以及「清算註銷」等三種策略方向來進行整體退場規劃,其中相關細項與實務解析說明如下。

(一)「資產處分」與「股權轉讓」的實務解析

當評估「資產處分」模式,如出售廠房土地等不動產時,則買方與賣方需負擔之稅負多所不一:

1.賣方須繳納的稅金,共計有增值稅、土地增值稅、印花稅、契稅、企業所得稅。

(1)增值稅,由於涉及2016年5月1日的「營改增」制度,根據《增值稅暫行條例》、《納稅人轉讓不動產增值稅徵收管理暫行辦法》、《財政部 國家稅務總局 關於全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)等相關規定,轉讓土地使用權時原則上為9%的徵收率。

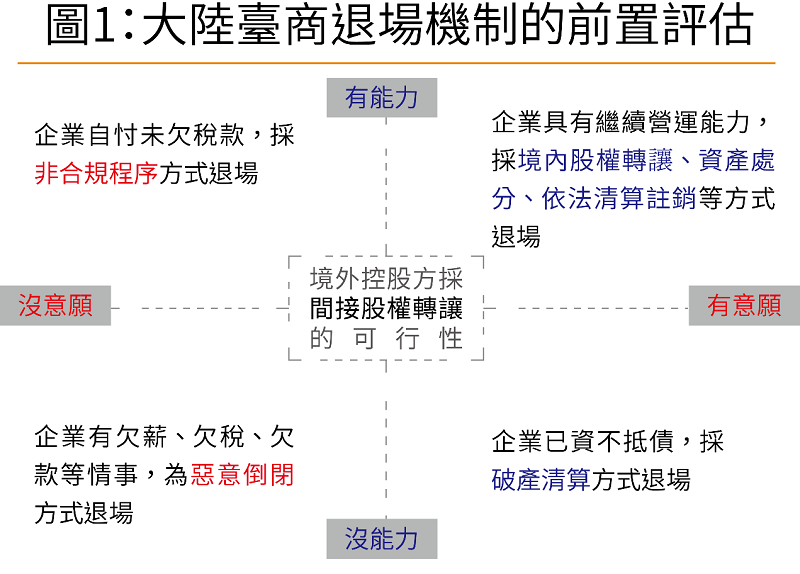

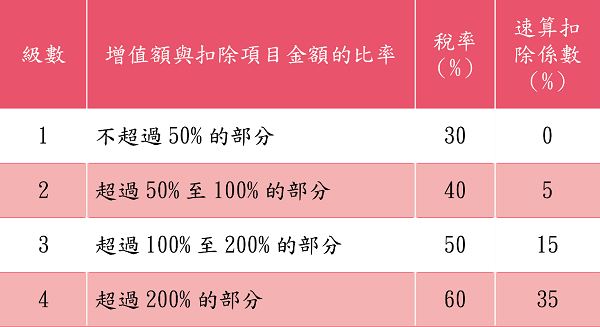

(2)土地增值稅,以賣方取得的售價扣除各項成本、費用(扣除項目)後的增值額,計算並繳納土地增值稅。土地增值稅實行四級累進稅率,具體稅率如下:

(3)印花稅,依照交易合同的總價款,按萬分之5繳納。

(4)契稅,以所有權發生轉移的不動產為徵稅對象,依照交易合同的總價款,按3%-5%繳納。

(5)企業所得稅,一般是以年度進行結算,當產生利潤則按照25%繳納。若當年度該公司的利潤來源全屬於出售不動產所貢獻,則須繳納25%的企業所得稅。

2.買方須繳納的稅金,則有契稅、印花稅等。

(1)契稅,以所有權發生轉移的不動產為徵稅對象,依照交易合同的總價款,按3%-5%繳納。

(2)印花稅,依照交易合同的總價款,按萬分之5繳納。

綜上所知,「資產處分」如以不動產直接買賣時,其稅負負擔確實不少。因此不少臺商企業會另行評估以「股權轉讓」模式,來間接達成出售廠房或土地使用權的目的,例如臺灣上市櫃公司可成科技股份有限公司,於2020年處分中國大陸泰州孫公司100%的股權,以現金14.27億美元出售給中國大陸玻璃蓋板大廠藍思科技股份有限公司。此等「股權轉讓」模式,依照《企業所得稅法》及《企業所得稅法實施細則》相關規定,針對股權交易價格扣除原始投資股權價格,就其所增加的金額僅需繳納10%的企業所得稅,相較於「資產處分」模式所負擔的稅負,確實低了許多。

早期在中國大陸設立工廠並持有國有土地使用證的臺商,近年來或許本業表現不佳,鑒於當地經濟發展土地價值飆漲,有意以「股權轉讓」的模式來間接規避巨額的土地增值稅等相關稅負。實參考國家稅務總局過往回覆各地地方稅局的請示批覆中,如《關於以轉讓股權名義轉讓房地產行為徵收土地增值稅問題的批覆》(國稅函[2000]687號)曾明確表示,若就實質重於形式的原則,認定該股權形式所提示的資產主要是土地使用權、地上建築物及附著物等,當有意透過股權轉讓的形式,實質為不動產轉讓者,應該予以徵收土地增值稅,有此規劃的大陸臺商應特別留意。

(二)「間接股權轉讓」的實務解析

由於「資產處分」跟「直接股權轉讓」兩種模式,中國大陸稅務單位與其他主管機關都能直接掌控處分交易流程,也能明確核算應課稅額。唯獨「間接股權轉讓」模式,交易流程都在中國大陸境外完成,2019年臺灣上市櫃公司處分中國轉投資股權前十大案例中,政伸企業股份有限公司即是採取「間接股權轉讓」模式。若企業有心操作下,有可能導致中國大陸稅務單位無法完整掌控相關交易流程,核算應課稅額,故中國大陸稅務單位為此發布不少函令通知加以規範。

其中,根據現行《關於非居民企業間接轉讓財產企業所得稅若干問題的公告》(國家稅務總局2015年第7號)規定,非居民企業通過實施不具有合理商業目的安排,間接轉讓中國居民企業股權等財產,規避企業所得稅納稅義務的,應按照《企業所得稅法》第47條規定,重新定義該間接轉讓交易的方式,確認為直接轉讓中國大陸居民企業股權等財產,並將非居民企業間接轉讓不動產的行為,納入應稅範圍。

(三)「正常清算註銷」的實務解析

大陸臺商審慎評估後,若有意申請外資企業清算註銷,則依《公司法》第183條規定,應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組,開始清算。再者,依據同法第188條規定,公司清算結束後,清算組應當製作清算報告,報股東會、股東大會或者人民法院確認,並報送公司登記機關,申請註銷公司登記,公告公司終止。

針對中外合作企業,在《中外合作經營企業法》第23條與《中外合作經營企業法實施細則》第49條;針對外商獨資企業,在《外資企業法》第21條與《外資企業法實施細則》第73條;針對中外合資企業,在《中外合資經營企業法實施條例》第91條均有需進行「清算」之要求。

上述三資企業法相關規範,已因《外商投資法》正式施行而同步廢止。部份地方的工商單位,評估大陸臺商若在此過渡期間申請公司清算註銷程序,恐有依法無據、依規不合之虞,故要求大陸臺商先行修改公司章程,調整組織型態至符合現行《公司法》及《外商投資法》規範後,再申請清算註銷程序。

實務上,清算組的成員組成大都由當地的事務所或代辦人員擔任,其中至少一位需為大陸臺商的內部同仁擔任。同時,該企業的法定代表人也是清算組的當然成員之一,需就公司的各項資產負債、債權債務等進行清算後,分別向國稅局及海關等部門依序辦理註銷並取得註銷證明,其後將營業執照註銷,銀行帳戶結清,繳銷公章及印鑑章等程序,方可算是真正意義上將公司清算註銷完成。另須留意於進行清算註銷期間,公司仍然須定期記帳報稅及為擔任清算組的同仁投保社會保險。

未依法合規完善退場程序之風險探討

若大陸臺商不依規定報稅、未如實申報企業年度報告等,進而被認定為「嚴重違法失信企業」,可能因此被工商局以「非正常經營」企業吊銷執照。但吊銷營業執照屬於行政行為,不可與清算註銷混同論之。

如企業已被認定具「非合規方式」之情事,想退出中國大陸經營,則有可能依據最高人民法院《關於適用公司法若干問題的規定(二)》的規定,未履行應有公司清算註銷義務導致造成相關債權人有所損失者,其有限責任公司的股東、股份有限公司的控股股東和董事以及公司實際控制人的外國企業或個人仍應承擔相應民事責任,對公司債務承擔連帶清償責任。

更甚者,若該臺商被認定有「惡意倒閉」之情事,企業經營如有滯納欠稅,可能涉中國大陸《刑法》第203條的逃避追繳欠稅罪;如有合同詐騙,可能涉《刑法》第224條的合同詐騙罪;如有惡意欠薪,可能涉《刑法》第276條之1的拒不支付勞動報酬罪。若構成犯罪事實明確,將被追究刑事責任,依《外資非正常撤離大陸相關利益方跨國追究與訴訟工作指引》,中國大陸相關當事人可向有關司法部門申請刑事案件立案,主管部門可視具體案情依據《引渡條約》,維護其利益。

大陸臺商企業退場機制前期5S評估要點

(一)Structure investigate投控主體的架構確認

常見的大陸投資模式中,可以個人或法人、以直接或間接的方式,區分出四種投資架構模式,各有規劃與重點。故此,在評估退場機制模式時,投資架構將是首要考量。

(二)Staff of management管理階層的責任評估

在各類型的退場機制中,公司管理階層,如執行董事、法定代表人、監事、清算組成員等,都具有一定的法定義務與要求。

(三)Shareholder大陸企業內部各股東持股比例與營運資金到位情形

關於《最高人民法院關於適用<公司法>若干問題的規定(二)》所示,公司解散時,股東尚未繳納的出資均應作為清算財產。股東尚未繳納的出資,包括到期應繳未繳的出資,以及依照可能涉《公司法》第26條和第80條的規定分期繳納尚未屆滿繳納期限的出資。公司財產不足以清償債務時,債權人主張未繳出資股東,以及公司設立時的其他股東或者發起人在未繳出資範圍內對公司債務承擔連帶清償責任的,人民法院應依法予以支持。

(四)Scope of business企業經營期間是否有訴訟進行

關於《最高人民法院關於適用<公司法>若干問題的規定(二)》所示,公司依法清算結束並辦理註銷登記前,有關公司的民事訴訟,應當以公司的名義進行。公司成立清算組的,由清算組負責人代表公司參加訴訟;尚未成立清算組的,由原法定代表人代表公司參加訴訟。

(五)Supply Chain收回其他應收款與支付其他應付款的安排。

大陸臺商經營就帳務、稅務、財務等環節最常見的共同缺失,即是企業帳戶(公帳戶)與私人帳戶(私帳戶)間未依常規往來。例如中國大陸未有「股東往來」此會計科目,企業帳戶與私人帳戶間往來大都以「其他應收款」或「其他應付款」來因應。故此,退場機制評估與執行中,如何有效且依規合法地調整其帳務、稅務、財務間所應有的狀態,即需關注《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的相關規定。

返臺投資實務應注意事項

臺商因應時勢縮減對大陸地區投資與布局之際,臺灣自108年08月起施行長達2年的境外資金回臺專法,有效吸引了可觀的海外資金返臺進行各項投資,同時為避免大量資金返臺導致不動產等產業過熱成長,專法中也規範了專戶、專款等用途限制。

隨著境外資金匯回專法於110年08月16日落日後,接續上場的重頭戲,即為當初立法院附帶決議要求財政部於境外資金匯回專法施行期滿後1年內,報請行政院核定可能涉《所得稅法》第43-3條,受控外國企業(Controlled Foreign Company,以下簡稱「CFC」)的施行日期,就此評估CFC可能會在專法落日後1年內實施,而坊間大多揣測預計將於111年1月1日正式施行。

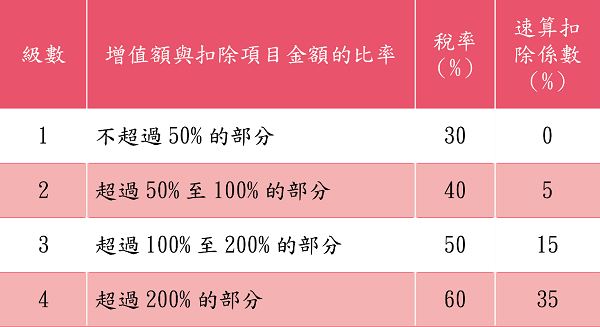

此CFC正式施行後,將對大陸臺商多年來運用境外公司調節兩岸稅務以及海外財務有很大的衝擊,就多年來輔導大陸臺商的實務經驗而言,除了提醒大陸臺商企業應對CFC施行做好前期的因應與調整,也編制了「S-T-O-P(4S、2T、2O、3P)口訣」如圖2,提供大陸臺商自我檢測。