影像顯示器產業技術創新與應用發展商機

- 資料發布日期:110-12-16

- 最後更新日期:110-12-16

文《彭双浪》友達光電股份有限公司董事長兼執行長

前言

早期顯示器只是作為資訊顯示與傳播的工具,隨著計算機的發明,顯示器開始扮演人與機器溝通的介面。平面顯示器的發明,輕量、省電的特性帶動可攜裝置的廣泛使用,讓可攜式電子產品變成我們生活的一部分。藉著5G商轉、AI技術大躍進,我們進入萬物聯網的時代,這些新技術加速智慧城市及數位轉型的發展,帶動顯示器更廣泛的使用。

當今顯示器無所不在的世界(Display Everywhere),本文先回顧顯示器技術的創新歷程,再說明未來顯示技術開發方向與顯示技術場域發展應用新商機。

影像顯示技術的演進

1930年代,映像管顯示器( CRT )的出現,將文字難以形容的景象,轉變成可以輕易傳播的影像資訊,帶來人類生活的一大改變。1954年(民國43年),美國無線電公司( RCA )首先推出彩色電視機,彩色映像管顯示器集聲音、影像、色彩於一身,真實地將五彩繽紛世界呈現在人們眼前,CRT映像管為顯示器技術帶來了第一波革命。

映像管顯示器( CRT )體積大及類比介面等缺點,無法滿足人們對「輕薄短小」消費性電子的需求。1990年以後,平面顯示器技術開始以輕、薄、體積小的特性,出現在過去CRT映像管無法實現的應用:如手機、PDA、數位相機、筆記型電腦等可攜式電子產品。加上CRT螢幕具有輻射,危害視力健康,且螢幕含鉛,歐盟在2006年後宣告全面禁用 CRT,加速平面顯示器技術全面取代大又笨重的映像管電視機與電腦螢幕。同時隨著無線通訊的技術發展,可攜式電子產品變成人與人互動不可或缺隨身物品,平面顯示器技術帶來第二波顯示器革命,開啟全新數位行動生活型態。

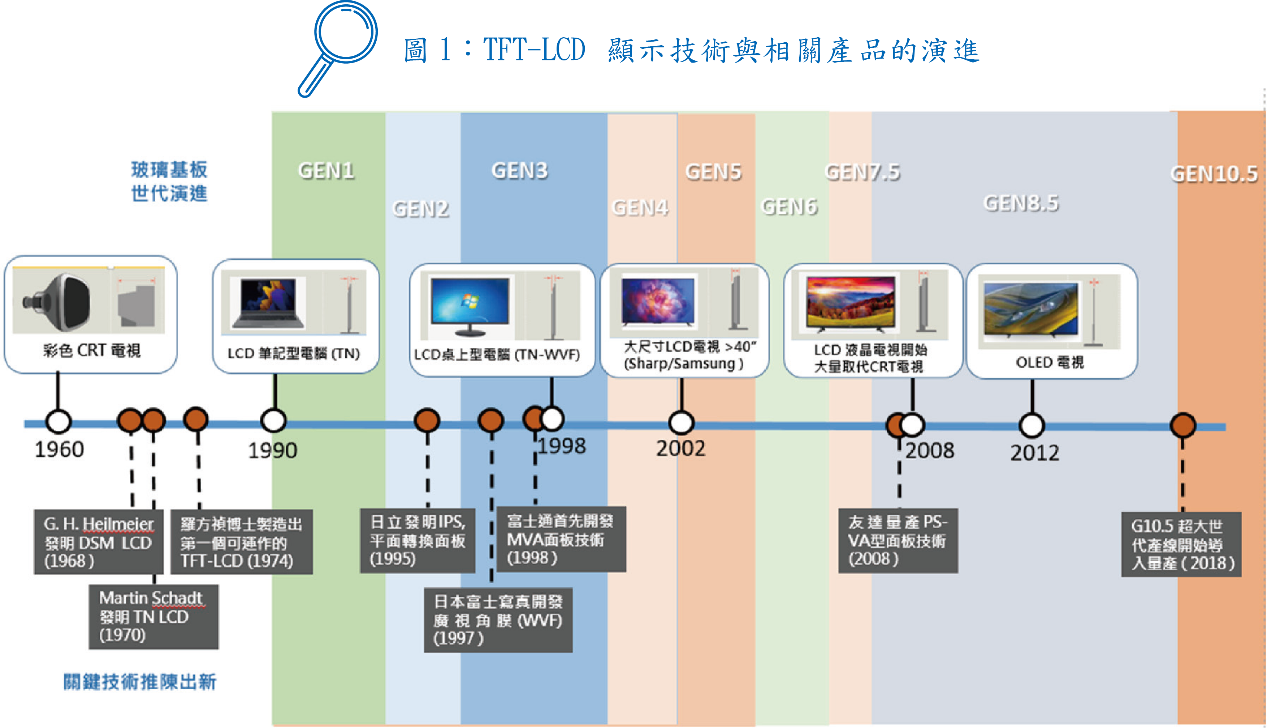

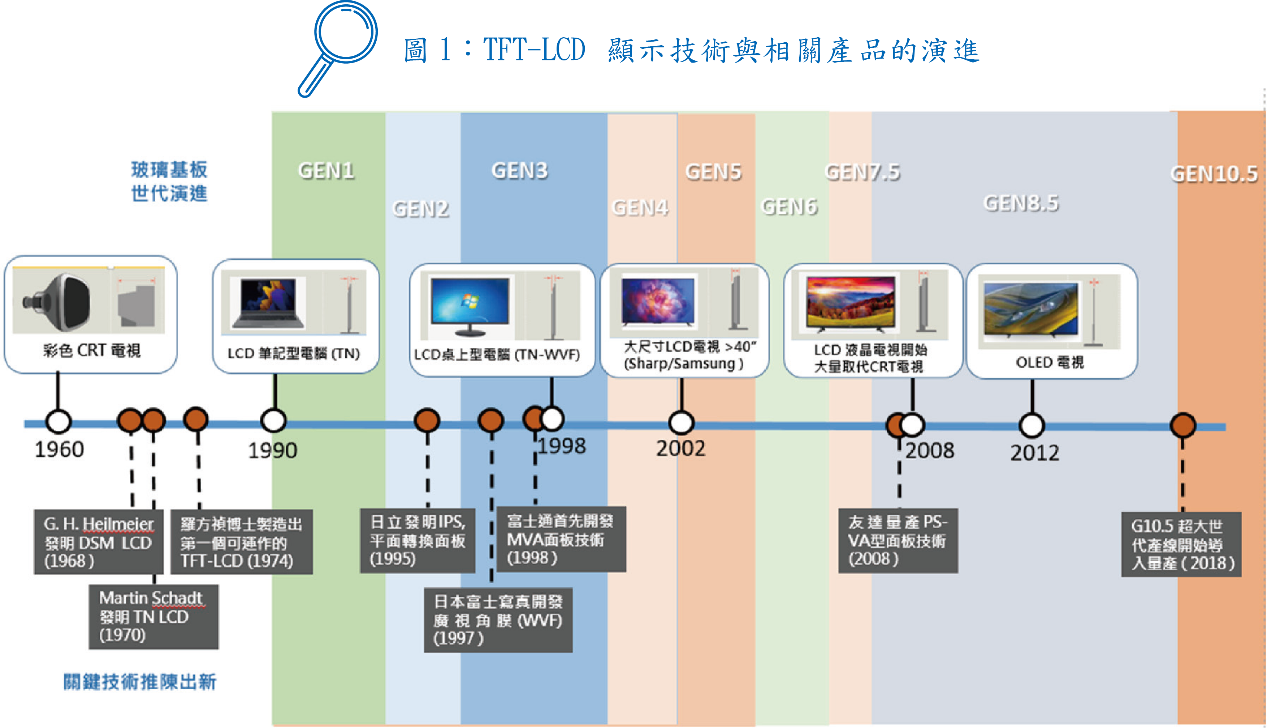

主流顯示技術從映像管到平面顯示器的更替,大約經歷了50年( 如圖1 )。第二波顯示器革命的平面顯示器分為自發光與非自發光顯示技術兩種。自發光顯示技術主要為電漿顯示技術 (PDP)、以及有機發光二極體顯示技術(OLED),非自發光技術主要為液晶顯示技術(LCD)。電漿顯示技術(PDP)和液晶顯示技術(LCD)在2000年初還各有優點、平分秋色。但在2003年後,韓國、臺灣及大陸液晶面板廠開始積極投資五代線、六代及七代液晶面板生產線,讓動態影像、視角原本不及PDP的液晶顯示器,以較低的成本和售價成功打進大眾市場。隨著液晶顯示技術在大尺寸、廣視角技術(VA/IPS)、動態影像、高解析、高色彩技術的發展,在2005~2006年時,平面顯示器市場開始出現分野,最終電漿顯示技術在與液晶的技術大戰中敗下陣來,2014年以後液晶顯示技術開始主宰平面顯示器各種不同的場域應用。

液晶顯示技術創新歷程

1968年,美國無線電公司(RCA)科學家 G. H. Heilmeier 發明了動態散射型液晶顯示器(DSM-LCD),用來顯示單色圖像,並展示數位電子時鐘等應用成果,引起外界的強烈關注。隨後在1970年,Martin Schadt發明第一個實用化的TN型液晶顯示器,1974年羅方禎博士在西屋電器製造出第一個可運作的TFT-LCD,這兩項發明奠定了TFT-LCD的基礎。

相對於半導體產業透過製程微縮來驅動晶片效能提升,液晶顯示器產業則是透過製造能力、生產工藝和性能循序漸進的升級,結合更大世代的玻璃基板技術,製造更大尺寸的顯示器,來創造顯示器更多元的應用。1990年代日本廠商建造1代廠( G1 )製程,G1玻璃基板( 300mm × 400mm )開啟了TFT-LCD大規模生產的序幕。整個TFT-LCD發展歷程可分成3個成長階段。

第一波成長由筆記型電腦帶動:從1990年1代廠(G1)到2000年4代線,在這波成長中,全球從1991到1996 年間所建的25條大批量生產線中就有21條建在日本,帶動日本發展出完整的上中下游TFT-LCD產業鏈。另外韓國三星和LG也在1996年開始建造3代和3.5代線切入市場,臺灣也在1999年加入3-3.5代線建造,這些更適合筆記型面板尺寸切割的世代線量產,帶動筆記型面板尺寸從 8.4吋成長到15吋,也帶動筆記型電腦開始普及。

第二波成長則由液晶螢幕取代CRT螢幕 : 液晶顯示器的性能有兩個主要缺陷,視角太小和反應時間太慢。1997年隨著日本富士寫真開發的廣視角膜(Wide View Film, WVF)應用在TN型液晶面板上,液晶面板的左右視角從90度提升到140度,上下由40度提升到120度。另外液晶反應時間(response time)也隨著液晶改進與驅動方式創新,大幅縮短到16ms以內達到動態影像顯示的要求。液晶顯示器視角和動態反應的改善,加上3.5以上世代廠產能搭配,1999年以後,TN-WVF液晶面板開始廣泛應用在桌上型電腦。2000年CRT顯示器達9000萬臺顛峰後,就漸漸走出顯示器的舞台。在這波成長中,臺灣於2004年大舉投資 5、6 代線,與韓國三星、LG 齊頭並進,佔領全球大部分液晶顯示市場。

第三波成長由液晶電視取代傳統CRT電視 : 隨著新的廣視角面板技術的推出,液晶顯示器開始擴大產品應用的多元性。其中兩大主流廣視角技術分別為垂直配向(VA)型及水平配向(IPS)型。IPS(In-Plane Switching,平面轉換)型技術是日立於1995年發明。富士通則於1998年首先開發MVA技術,視角可達160度以上,響應時間在20ms以內。2008年友達開始量產PS-VA(Polymer Stabilized Vertical Alignment)型液晶技術,進一步提升垂直配向型液晶顯示器的穿透率、對比和響應時間,讓液晶顯示器效能進一步提升,成為目前高階液晶電視的主流技術。

傳統CRT電視的最大尺吋大約在32-34吋,隨著液晶面板廠在2006年開始導入可以切割8片32吋或6片39吋的第六代玻璃基板技術,液晶電視的成本大幅下降,液晶電視開始取代傳統CRT電視。加上液晶面板廠商激烈的價格戰,32吋的液晶電視由2005年的1,566 美元急速下跌至2008年的580美元,與同尺寸CRT電視價格相當,液晶電視出貨量正式超越CRT電視,成為電視新主流。隨著2008年G8.5線量產( 如圖2 ),進一步將主流尺寸推升到55吋,2018由大陸廠商BOE、CSOT主導的G10.5世代線開始導入量產,10.5代基板經濟切割的65吋、75吋也開始變成液晶電視主流尺寸。

液晶顯示器由基板世代演進帶動應用擴展,到了10.5代線後基板尺寸競爭大致告一段落。繼之由不同形狀因子(Form Factor)趨動的新型顯示技術逐漸成熟,也帶來新的可能性。其中AMOLED (主動式有機發光二極體)為自發光顯示技術,相較液晶面板顯示技術需要背光模組提供顯示光源,AMOLED可以做到更為輕薄,同時搭配軟性PI (Polyimide,聚醯亞胺)基板製程技術的開發,還能做到柔曲、彎折等特性。

雖然AMOLED在手機應用逐漸擴大市佔,但由於其有機材料的信賴性,在高亮度趨動容易造成色衰(decay)與烙印(Burn in)等問題。因此,新型顯示技術Micro LED (微發光二極體),更適合應用在需要高亮度動態對比的室內外大尺寸顯示屏,與需高信賴性的車載環境。

Micro LED為自發光型顯示器,其技術的重點在將微米尺寸(<80um)左右的LED晶粒,以巨量轉移技術移轉到主動式薄膜電晶體(AM-TFT)基板上,是一個結合上游LED產業晶粒微小化,與面板廠薄膜電晶體陣列(TFT Array)基板做驅動的新型顯示技術。相較於AMOLED的材料與關鍵專利、設備掌握在美、日、韓廠手中,Micro LED技術的布局與上下游產業結合,更適合兩岸面板與LED產業積極投入。

與傳統印刷電路板小間距LED顯屏不同的地方,Micro LED在單一畫素中的發光面積較小,因此可以降低反射率達到更好的暗態顯示;同時Micro LED去除了傳統LED的藍寶石基板(Sapphire)厚度,更接近點發光源,因而可以降低屏幕大視角色偏,有更佳的色彩畫質表現。此外,在降低成本的優勢上,Micro LED可在單片晶圓(LED Wafer)上切出更多的晶粒(Die),而採用主動式薄膜電晶體基板(AM-TFT)趨動,則可大幅度降低趨動IC數目。

在2021年的Touch Taiwan智慧顯示展覽會上,友達展示了間距小於0.6mm (P<0.6)的主動式Micro LED無縫拼接(Seamless Tiled)電視模組,未來可實現100吋4K與200吋8K左右的大尺寸電視或室內廣告看板等商機。同時亦展示Micro LED車用概念智慧駕駛艙,包括12.1吋儀表板,與9.4吋雙曲面S形柔性中控顯示器,並整合全球首款採異形切割技術的1.39吋正圓形中控電子旋鈕,都進一步的展示Micro LED顯示技術在車載應用的多元性。

顯示技術場域發展應用新商機

近年來因為新冠(Covid-19)疫情的影響,加速了各國推動數位化轉型的契機,不論在政策面亦或實體基礎建設上的布局,由於5G、人工智慧與大數據技術的逐漸成熟,也帶來許多顯示技術在智慧場域垂直整合(Go Vertical)的新商機,尤其在智慧醫療、智慧育樂、智慧移動與智慧零售等四大場域。

首先在智慧醫療方面,著眼在解決未來人口老年化與醫護資源不足等問題上。在垂直診療方面,顯示器可結合AI人工智慧導入X光片自動判讀輔助系統,用以分辨新冠肺炎或是癌症腫瘤等病灶。另外,在手術治療環結,隨著AR/VR等新型3D虛擬實境顯示技術成熟,能進一步結合手術導航系統,將術前或術中的即時影像做精準標示與定位,降低人為誤判與縮短手術進行時間。

在智慧育樂領域,尤其是教育學習方面,是受這一波疫情影響改變最大的地方。其中做為師生間遠距教學最為重要的介面,即為各類桌上型、筆記型與平板等顯示屏幕,因此低藍光、低反射、抗眩護眼的螢幕,與類紙感的電子紙、反射式液晶(RLCD)等顯示技術,更適合長時間觀看。在數位學習方面,新型筆寫觸控功能教育用電子白板,能增加教學時的互動性與即時性,結合雲端系統後,讓學生隨時隨地瀏覽復習,打破時間與空間的限制。

針對智慧移動場域,例如安全駕駛方面,新型車用儀錶顯示螢幕內嵌攝像鏡頭,可搭配駕駛員監控系統DMS( Driver Monitor System),進行人臉辨識輔助偵測駕駛生理狀態,降低因疲勞駕駛發生的交通事故意外。而未來Level 5的無人駕駛技術成熟後,車載內裝將更為多元,可帶來諸如車內視訊會議、城市旅遊導覽、移動式購物等結合顯示技術垂直應用的新商機。

最後是智慧零售場域,可結合賣場中的各類型顯示器,包括電子標籤、銷售終端系統(POS)、長型(Bar-type)智慧貨架或大型廣告顯示看板等,進行人流分析、庫存管理與廣告投放等軟硬體垂直整合。另外,新型態的AR智慧眼鏡,結合飛時測距(ToF)與光達(LiDAR) 3D感測技術,可增加室內空間定位的準確性,進而搭配虛擬服務員進行賣場導覽與解說等新體驗。

結語

從1930年代映像管顯示器問世,到2018年10.5世代基板量產,顯示器技術經過將近一世紀的發展,影像品質已越來越接近夢幻顯示器的目標。未來顯示器發展,會依場域需求開發適合個別場域應用的技術,例如:適合手術應用,可以顯示鮮紅層次的手術用顯示器,因應未來自駕趨勢的可變視角顯示器等。

此外,全球5G、產業智慧物聯網(AIoT)發展趨勢下,以各種垂直應用為導向,包括零售市場、健康照護、交通運輸、教育與娛樂應用領域,透過軟硬整合方式開發產品,將是未來顯示產業重要發展趨勢。