政府民間攜手合作 啟動產業淨零轉型規劃

- 資料發布日期:111-02-11

- 最後更新日期:111-02-11

文/經濟部工業局

根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 在2021年8月9日發布的第六次評估報告,全球須於2050年達淨零排放,以免於氣候變遷造成浩劫。面對氣候緊急時刻,應加速減碳避免危機。目前全球已有136國及歐盟宣示2050年淨零排放,面對國際趨勢,蔡總統在2021年世界地球日提出「2050淨零轉型是全世界的目標,也是臺灣的目標」,更在2022年新年談話中重申:「將持續推動能源轉型,也以前瞻、且務實可行的方式提出淨零排放的路徑圖」。

在全球朝淨零排放努力的趨勢下,歐盟率先提出碳邊境調整機制 (CBAM),規劃於2023年實施並收取碳關稅,以確保產業競爭力,繼歐盟提出CBAM後,其他國家紛紛提出規劃實施碳關稅,未來產品碳排量將成為影響競爭力的關鍵。

在產業面,國際大廠 (如Apple、Dell、Nike、P&G等) 紛紛加入RE100[1]等氣候倡議,並要求旗下供應鏈廠商承諾使用100%再生能源,Apple更要求供應鏈在2030年就要達到碳中和。經由國際大廠做出氣候承諾,對其下游供應鏈產生影響,促使供應商將產品碳足跡及減碳績效列入公司採購重要指標等,為產業一大挑戰但也是轉型契機。

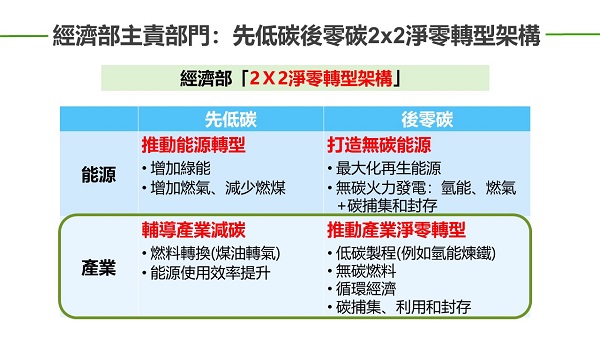

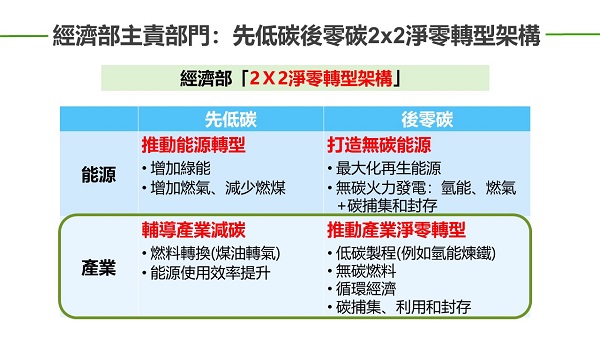

面對全球淨零趨勢,針對產業面臨政府或供應鏈減碳要求、外銷管制等壓力,經濟部提出2x2推動架構,分別從「能源、產業」兩大面向著手,擘劃「低碳—零碳」的轉型路徑,其中低碳策略包括燃料替代 (如燃煤鍋爐轉為燃氣鍋爐) 、提升能源使用效率與增加綠能等;逐步推動至零碳策略,持續發展減碳技術,規劃無碳能源、燃料與碳捕捉、封存與再利用 (CCUS) 等。藉優先推動技術成熟的減碳技術,同步盤點並投入資源在前瞻能源與科技,以實現淨零排放願景。

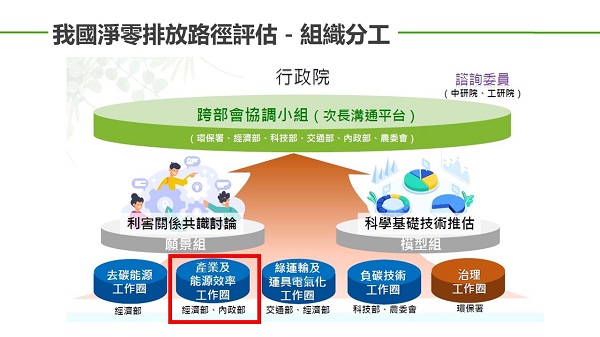

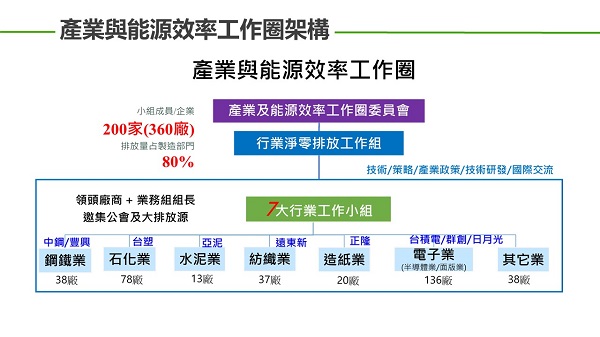

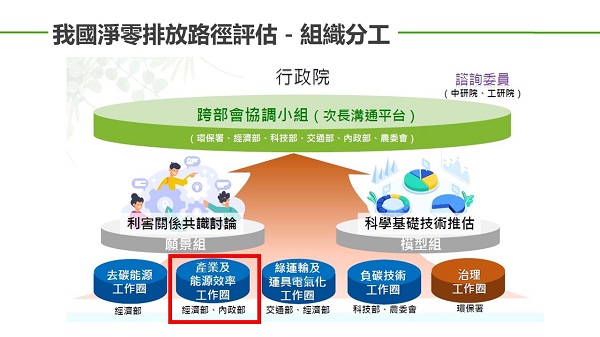

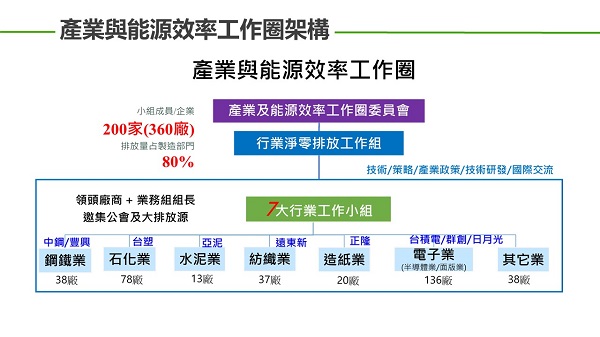

在行政院「淨零排放路徑專案工作組」架構下,由經濟部召集「產業及能源效率工作圈」,邀集產、官、學、研各界共同討論產業邁向淨零轉型關鍵課題。經濟部工業局也已結合全國工業總會及相關產業公協會,成立鋼鐵、水泥、石化、電子、造紙、紡織及玻璃等7大行業淨零工作小組,與產業展開溝通、研析國際標竿企業減碳策略、技術及淨零路徑。同時由國營機構帶動民營及技術單位,以製程改善、能源轉換及循環經濟等三大工作面向,再藉各產業領頭廠商帶領中小企業,加速淨零技術突破與示範應用,帶動低碳轉型。

1.製程改善:擴大導入智慧化能源管理系統、低碳製程設備及技術。

2.能源轉換:推廣產業使用低碳及無碳燃料如:天然氣及生質燃料,鼓勵業者使用綠電。

3.循環經濟:擴大產業使用廢棄物替代原料及燃料,推動碳捕捉再利用技術。

為協助廠商加速回臺轉移生產基地,政府自2019年1月起陸續推動「歡迎臺商回臺投資行動方案」、「根留臺灣企業加速投資行動方案」及「中小企業加速投資行動方案」,合稱「投資臺灣3大方案」,至2021年12月底止,計吸引1,144家企業投資逾新臺幣1.6兆元,創造超過12.8萬個工作機會。

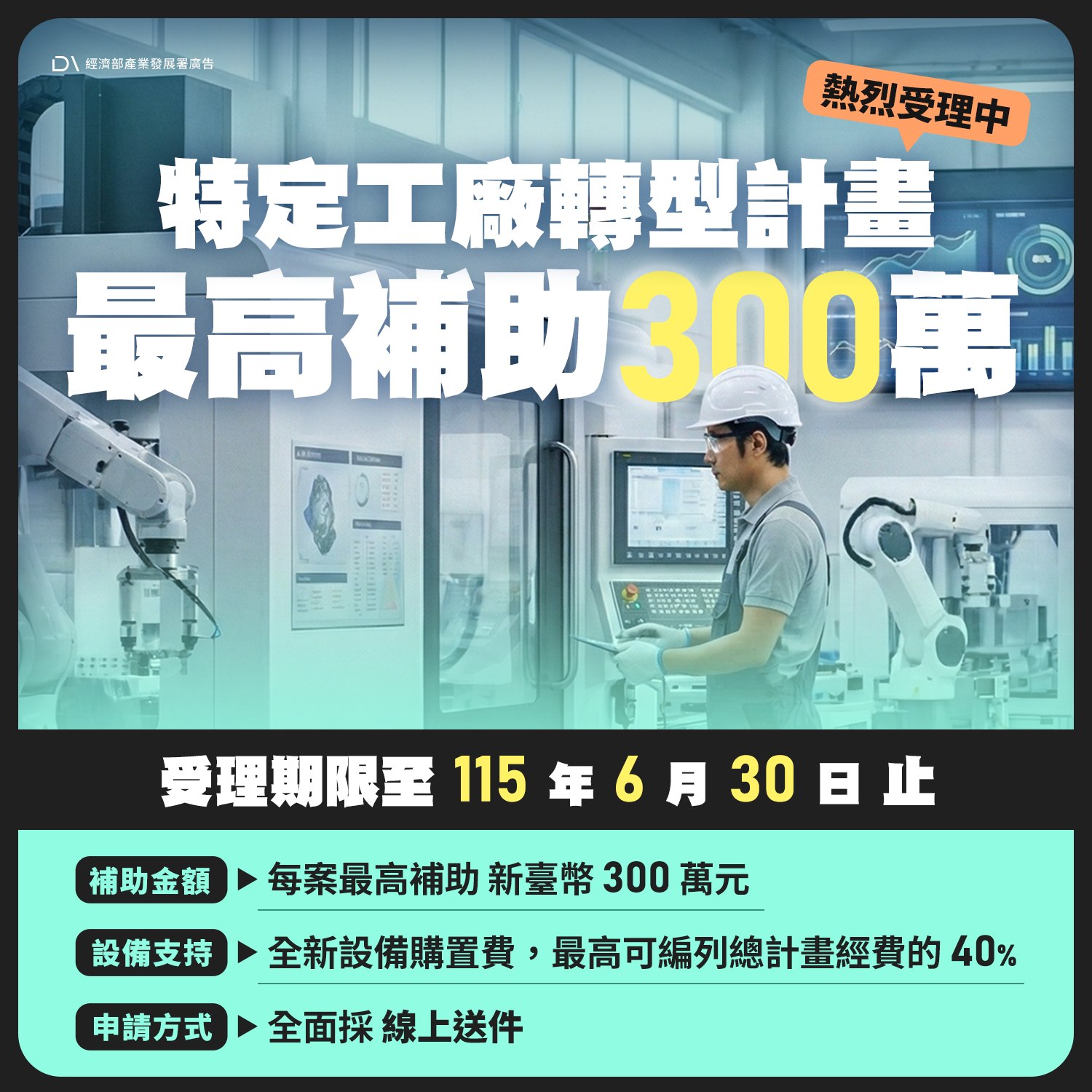

「投資臺灣3大方案」原定推動至2021年底止,然為因應全球市場及投資環境仍持續變動 (如全球供應鏈轉移、國際情勢轉變、疫情穩定訂單增加等) ,同時配合2050年淨零碳排政策目標,逐步落實減碳排之業者,將延續3大方案將至2024年,以維持民間投資力道、鼓勵廠商智慧升級轉型。另新增以「淨零碳排」做為投資要求,廠商須提出具體減碳計畫 (如使用綠電或設置再生能源設備、採節能或低碳排設備、使用熱能回收或循環回收、規劃綠建築等),鼓勵從事減碳投資。

面對全球2050淨零趨勢,臺灣現階段已逐步規劃減碳策略與目標,包括2x2淨零轉型架構、產業大帶小推動與技術擴散等。惟淨零排放並非一蹴可幾的目標,須按部就班、一步一腳印從各種面向落實。同時,臺灣與各產業都應持續觀察國際減量趨勢與技術發展資訊,吸收並化為己用,找出合適的減量方法與方向,再配合法規及整體策略方向引導、政府資源協助企業做足準備,以確保國內產業鏈中的大小企業朝淨零排放目標共同邁進,共創臺灣淨零經濟新動能。

[1] RE100:再生能源倡議,加入的企業必須公開承諾在2050年之前,逐步達成100%使用再生能源的時程規劃,並逐年提報使用進度。