綠色科技下的創新減碳技術趨勢與機會【精選文章】

- 資料發布日期:112-01-04

- 最後更新日期:113-05-08

文/蔡孟男

工研院產服中心產創生態建構組經理

一、氣候變遷驅動減碳科技的浪潮

1992年《聯合國氣候變遷綱要公約》於巴西里約熱內盧簽署,宣告「承認地球氣候的變化及其不利影響是人類共同關心的問題」,1995年於德國柏林開始召開一年一度的締約國大會(Conference of Parties, COP),討論如何共同應對氣候變遷。

2021年的COP26通過《格拉斯哥氣候協議》(Glasgow Climate Pact),將逐步減少未經廢氣排放處理的煤電用量,逐步淘汰石化燃料補貼,並著眼2030年中期減排目標至2050年實現零碳排。2022年的COP27更聚焦於通過設立「損失與損害」(Loss and Damage)基金協助氣候變遷的損失。此外,美國與歐盟亦即將啟動碳關稅機制。由此可見,節能減碳的綠色科技儼然成為下一個大型技術平臺,為瞭解這一波節能減碳技術平臺的發展與可投入缺口,透過新創公司與發展進程分析,可洞察最新科技的發展與應用趨勢。

二、減碳科技(Decarbonization Tech)的蓬勃發展

地球暖化導致氣候變遷,促使各方集思廣益拯救地球。2015年聯合國氣候高峰會雖簽署《巴黎協定》,設定遏阻暖化目標,卻無強制約束力與具體行動。事實上,耶魯大學經濟學家William Nordhaus很早即提出要解決溫室氣體造成的問題,最有效率的方法就是在全球統一徵收碳稅的概念,這項成果獲得2018年諾貝爾經濟學獎;搭配2021年諾貝爾物理學獎由真鍋淑郎與Klaus Hasselmann的研究模型證明人類碳排造成暖化現象,直指解決氣候變遷的方法。

臺灣於2022年4月通過《氣候變遷因應法》,並規劃於2024年起徵收碳費,碳成本體制正式開張。綜觀全球碳交易體制,不論是以量制價的總量管制與碳交易,或是碳稅、碳費等概念,相關技術與產品商機可期。

從直接空氣捕獲到碳排放追蹤,製造業和其他工業部門等企業,正在尋找可持續實現淨零排放目標的方法,關注可以幫助減少碳足跡的科技。根據CB Insights指標企業的行動分析,與淨零排放的市場動能,區分出8個減碳科技造就的市場類別:

- 工業能源管理軟體 (Industrial energy management software)

- 碳排放追蹤管理軟體 (Emissions tracking & management software)

- 碳抵換市場 (Carbon offset marketplaces)

- 碳捕獲 (Source capture)

- 氣候風險分析 (Climate risk analysis)

- 餘熱回收 (Waste heat recovery, WHR)

- 直接空氣捕獲 (Direct air capture, DAC)

- 碳抵換驗證技術 (Offset verification tech)

針對上述8項減碳科技,重點整理其市場背景、機會與挑戰,如下:

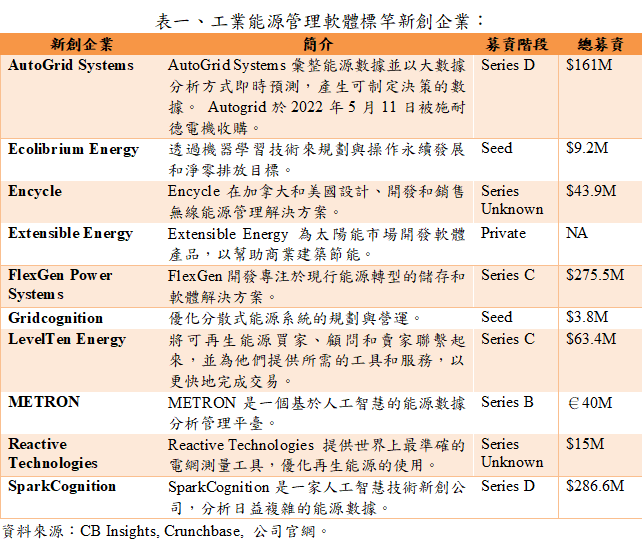

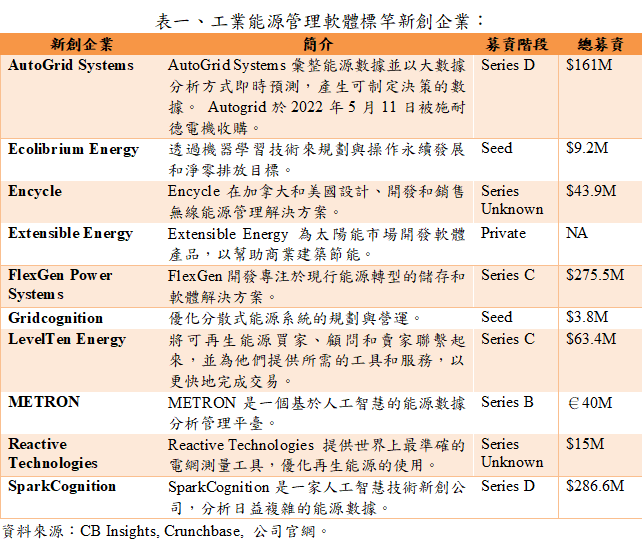

(一) 工業能源管理軟體

此領域的新創企業協助工廠和其他工業設施積極監控、管理和預測能源使用情況,使公司能夠降低能源成本和相關的二氧化碳排放量。一般透過再生能源交易平臺等工業物聯網或雲端平臺。

這類能源管理軟體平臺,幫助客戶通過實時追踪和分析,實現工廠數位化。如果公司正在整合太陽能和風能等間歇性可再生能源,上述管理工具必不可少,能源的不穩定性將要求運營商根據需要利用儲能或購買電力來因應。

(二) 碳排放追蹤管理軟體

這類別供應商創造的產品,可使公司監控和管理其溫室氣體排放,從製造端直接釋放的二氧化碳到商務航班的間接排放。隨著強制性ESG報告須揭露的內容興起,此領域包含SaaS平臺與排放傳感硬體,更配合AI來分析並預測未來的排放數據,希望提供一種簡化的方式來改進排放報告和減排規劃。由於歐美碳關稅的實施年限已發布,90%的這類新創企業在去年募集到資金,而且大多數都處於早期發展階段。

(三) 碳抵換市場

這類別的新創企業建立碳抵換與交易平臺,並在碳抵換供應商(如森林碳匯開發商、濕地恢復者、再生能源)和買家之間撮和碳抵換交易,甚至發展新的技術工具來驗證碳權的品質,例如使用衛星空照影像分析、無人機巡檢對森林和農作物生長監控,確保碳權產生計畫的穩定。此外,碳交易平臺也將透過第三方碳權的認證體系,確保其交易平臺上的標的品質,以活絡交易。

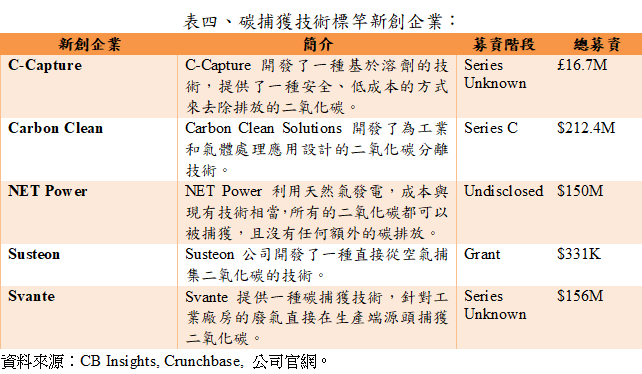

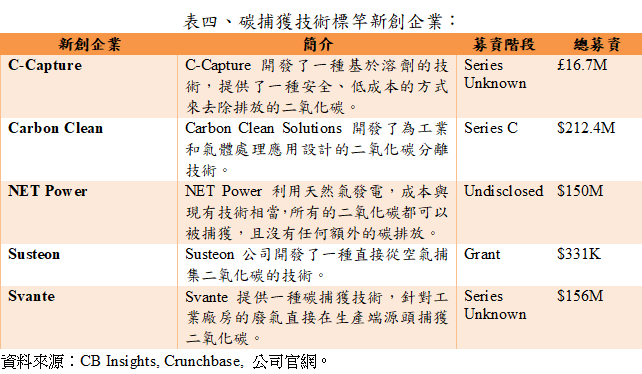

(四) 碳捕獲技術

這領域的新創企業聚焦於創造碳捕獲硬體,工廠和其他工業設施可以安裝硬體來直接吸收其運營中的碳排放。最近,一些公司的解決方案還包括將捕獲的二氧化碳轉化為新產品的技術,如乙醇或塑料,促進碳利用的興起。

碳捕獲硬體可以幫助減少現有基礎設施的排放,雖然多數產業聚焦於更環保的製造方法,但新製程仍需要數年時間才能開發完成;鑒於工廠減碳的壓力越來越大,以及碳捕捉的立即效應,即使目前碳捕獲成本相對高,但仍是引人注目的減碳技術。

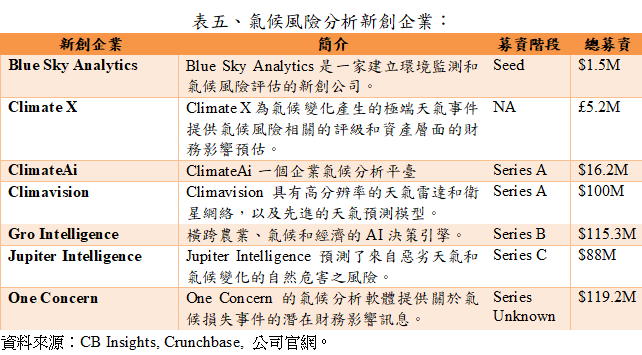

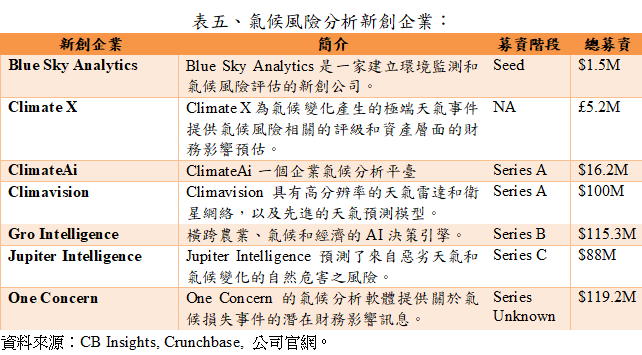

(五)氣候風險分析

這領域的新收集數據並創建預測模型,幫助公司了解其與氣候相關的風險:如野火和洪水,以減輕這些事件可能對公司的環境足跡產生的影響。此領域包括使用地理空間監測和天氣預報建模的公司。

氣候和天氣相關風險對公司的運營彈性構成挑戰。風險分析技術可以幫助公司在不斷變化的環境中對他們的運營進行壓力測試;例如,如果不採取適當的準備,極端高溫和低溫等條件可能會大大增加公司的碳足跡。

(六) 餘熱回收

餘熱回收公司透過熱能轉換,或是儲能裝置等硬體,從製程中的高耗能生產設施獲取餘熱並再利用;讓企業能夠使用更少的燃料為工廠供應能源,以達成節能減碳的效用。據估計大約70%的發電能量會轉化為廢熱,特別是高耗能工業,因此餘熱回收公司的技術讓這些廢熱轉化變得更容易。然而餘熱回收的技術仍須考量個別產業、產程的適用性,在技術的創新與應用性仍有很大的發展空間。

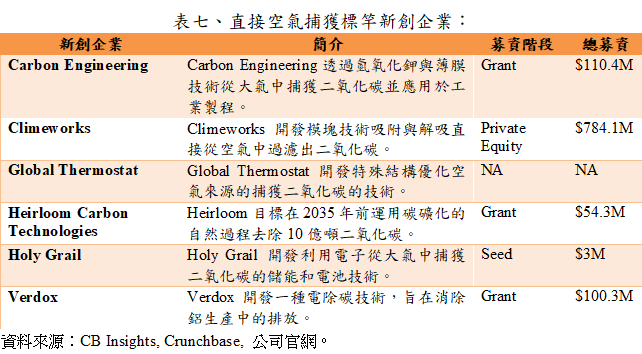

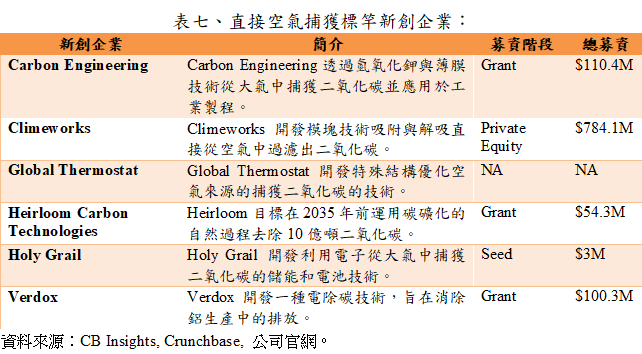

(七)直接空氣捕獲

直接空氣捕獲旨在構建從大氣中提取二氧化碳的硬體設施。隨著技術開始規模化(每年捕捉百萬噸以上的二氧化碳),這類新創企業開始銷售他們的設備取得的碳權。然而這項技術仍處於新興發展階段,捕獲的成本仍高,但未來隨著技術工藝的精進以及規模化,捕獲成本可望降低。

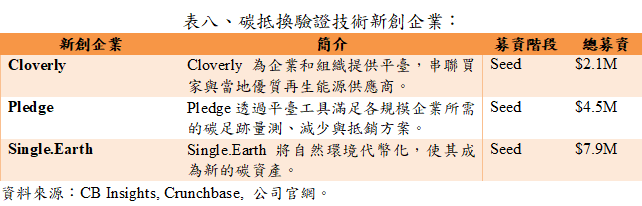

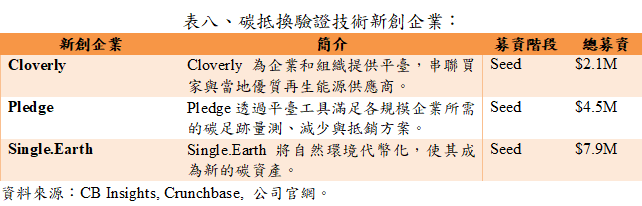

(八) 碳抵換驗證技術

這類新創企業聚焦於開發可以更快、更透明的碳抵換驗證技術,旨在促進碳交易的標準化與流動性;包含抵換需求端與標準的串接平臺,以及基於區塊鏈的碳代幣。由於這些平臺多處於早期階段,尚未累積足夠的可信賴記錄,加上重複計算碳抵換是一個長期存在的問題,因此這類新創企業若能透過區塊鏈或軟體技術克服抵換資訊驗證的問題,將在碳中和應用市場扮演重要角色。

三、減碳科技新創雷達分析與新創機會

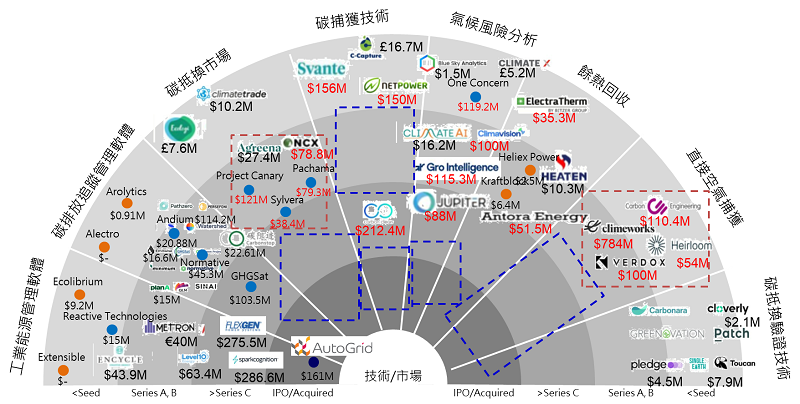

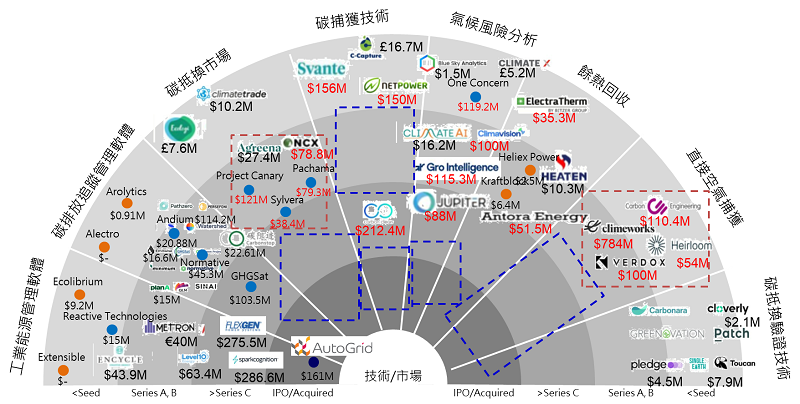

針對上述8類別技術領域,以市場動能與領域應用成熟度評估,可發現工業能源管理、碳排放追蹤管理兩類別軟體的應用,基於需求端與AIoT的加值而發展成熟;後起之秀則為碳抵換市場、氣候風險分析、碳捕獲以及餘熱回收等直接與ESG治理、碳抵換、製程減碳等技術領域相關的應用類別;而直接空氣捕獲、抵換驗證技術則礙於轉換成本的考量以及抵換標準,仍有許多技術與創新商業模式運用的發展空間。

資料來源:CB Insights, Crunchbase, 公司官網,本研究整理。

圖一、減碳技術新創策略雷達分析

針對上述的領域,配合市場中新創企業的數量、投資階段、投資活動、業務關係等評估指標,繪製成減碳技術新創企業雷達圖進行分析,可以發現工業能源管理已是相對成熟的市場,高耗能製造或科技產業在尚未有碳稅、碳權政策與規範前,能源管理有其利基基礎,相關發展早已受到關注。因此除非是技術面的關鍵技術整合,或是商業模式的重大突破,才有機會在激烈的競爭下取得發展機會。

以臺灣新創企業優必闊為例,透過其關鍵LPWAN通訊技術,成為臺灣第一的智慧電表大廠,並同時多元佈局LTE-M/NB-IoT、Cat-M1等物聯網通訊技術,以利海外市場的拓展,成為能源管理的物聯網解決方案供應商,協助企業優化微電網管理,提升企業碳排管理競爭力。

與工業能源管理有異曲同工之妙的是餘熱回收市場。過去餘熱回收在經濟與效益上的誘因低,即使相關技術相對簡單且成熟,卻需要具規模的基礎建設投資,高耗能的傳統與製造產業少有投入相關創新。隨著碳稅、碳權等政策與規範上路,透過碳成本的角度與企業ESG形象,開始有大型企業願意投入餘熱回收的技術開發與應用,然而受限於市場與需求掌握在大型傳統、製造業者的主動權,新創企業須提出具備更有效率的回收技術,才有機會獲得上述相關企業的青睞。

碳排放追蹤管理市場則在近20年的碳盤查、碳抵換發展下日趨成熟,更順應碳權碳匯的發展,開始往碳抵換與氣候風險分析延伸;主因乃碳權交易、碳關稅與碳資產的概念隨著政策與法規的逐步落實,碳捕獲、碳抵換與碳交易成為真實商業市場。從雷達圖分析可以觀察到,碳捕獲、氣候風險分析與碳抵換市場平臺,在早期投資與A/B輪次以前,不乏有上百萬美元的投資,應證了這類平臺題材屬於大者恆大的寡佔市場,也顯示創投對於風雨欲來的市場需求深具信心。因此,有志於此的新創團隊應謹慎評估,即便對於自家技術深具信心,仍須逐步驗證市場缺口與需求,以平臺關鍵技術的提供者,尋求合作機會,跨入未來主流的交易體系。如新創企業Sylvera則與新加坡交易所及淡馬錫合資成立的全球碳權交易平臺Climate Impact X (CIX)合作,提供CIX評估碳權交易標的工具,成功融入交易體系。

碳捕獲技術在碳獲利的未來藍圖中,相當於印鈔機的角色。過去深耕碳捕獲、減碳等基礎科學技術的學研機構,或許正值創業風口上的大好時機,但由於投入的資本龐大,早期獲利模式與利基市場,還是需要清楚的市場區隔,並有具體的規模化效益,才有機會爭取到長期投資深耕基礎技術。

綜合上述趨勢,由於碳權制度有賴於國際角力抗衡與共識的達成,仍存在許多變數,長期商業模式的發展應要能隨時配合全球市場不同地域與時間的政策與法規,軸轉產品或服務;因此在平臺產品的設計、或是技術應用的方向,仍需聚焦於客戶需求與使用情境。節能減碳是一個核心理念,而轉化為讓客戶有碳可圖的應用則是展現價值的核心。