接軌國際 臺灣112-115淨零排放路徑

- 資料發布日期:112-03-24

- 最後更新日期:112-07-03

文/蕭思恩

工業技術研究院

產業科技國際策略發展所能源組

「淨零碳排」於近年逐漸成為全球顯學,多國政府及企業積極將「2050年淨零」、「零碳經濟」作為目標,做出永續承諾,致力於達成減碳目標,以朝向更健全且永續的生活。在淨零的浪潮下,政府大力推動淨零政策與措施,推動潔淨產業與技術發展,從產業、民生、社會等多元面向著手,接軌國際,朝向淨零目標邁進。

淨零碳排全球趨勢

2015年於法國巴黎舉辦的第21屆聯合國氣候變遷大會(COP21),可視為全球淨零碳排議題的重要轉捩點。面對氣候變遷對社會及環境帶來的影響,於該大會中制訂出《巴黎協定》,呼籲各國致力於將全球升溫控制在2°C內,並以1.5 °C為理想值。協定中要求各國提出2030年前的國家自主貢獻目標(Nationally Determined Contributions,NDCs),由國家自行提出減碳目標與規劃,逐步建立碳排管控的國際機制,自此國際減碳力道日漸增強,共同朝向淨零目標邁進。

2021年於英國格拉斯哥舉辦的COP26則為重要的催化劑,除呼籲各國承諾於2050年前達到淨零碳排,並規劃透過貿易外交手段強化氣候治理強度,強化國際整體減碳力道。COP26後公布的《格拉斯哥氣候盟約》(Glasgow Climate Pact)更要求各國加強2030年NDCs之減量承諾,同時針對五大關鍵領域推展技術合作:包含能源、氫產業、鋼鐵業、陸路運輸以及農業,透過國家間建立協作平台與研發計畫,力求使五大重點領域相關技術於2030年前普及化。在國際減碳共識與機制逐漸成熟的情境下,「淨零碳排」成為全球主流與重點政策目標。

整合「十二項關鍵戰略」推進臺灣淨零碳排路徑

面對氣候變遷產生的影響及「淨零碳排」世界趨勢,臺灣身為國際社會的一份子,亦積極提出政策目標與措施,透過專責部會的跨域合作,推動公私協力,建立及扶植國內各產業與領域面對淨零碳排議題的量能。

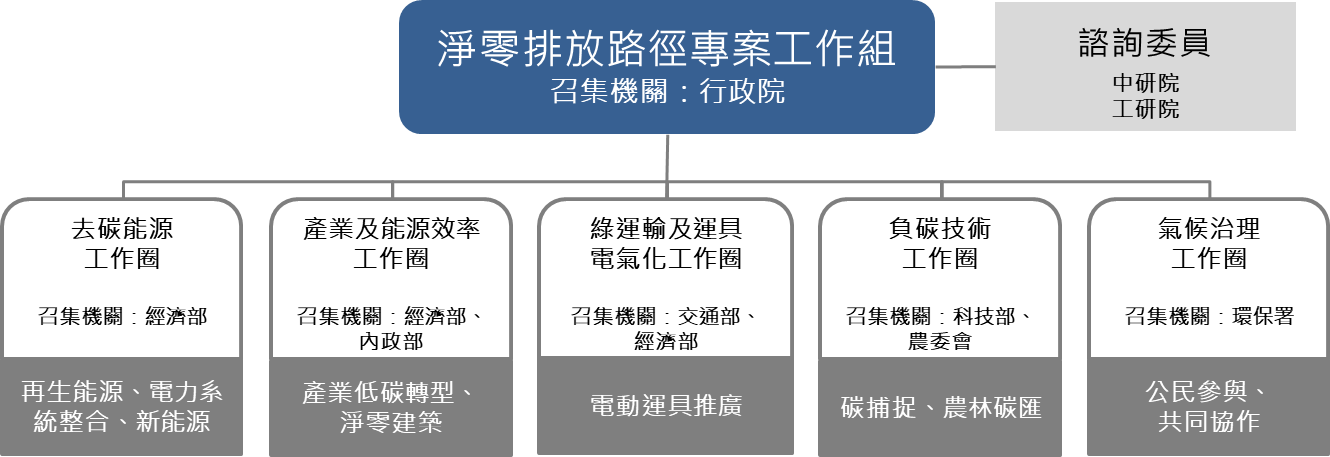

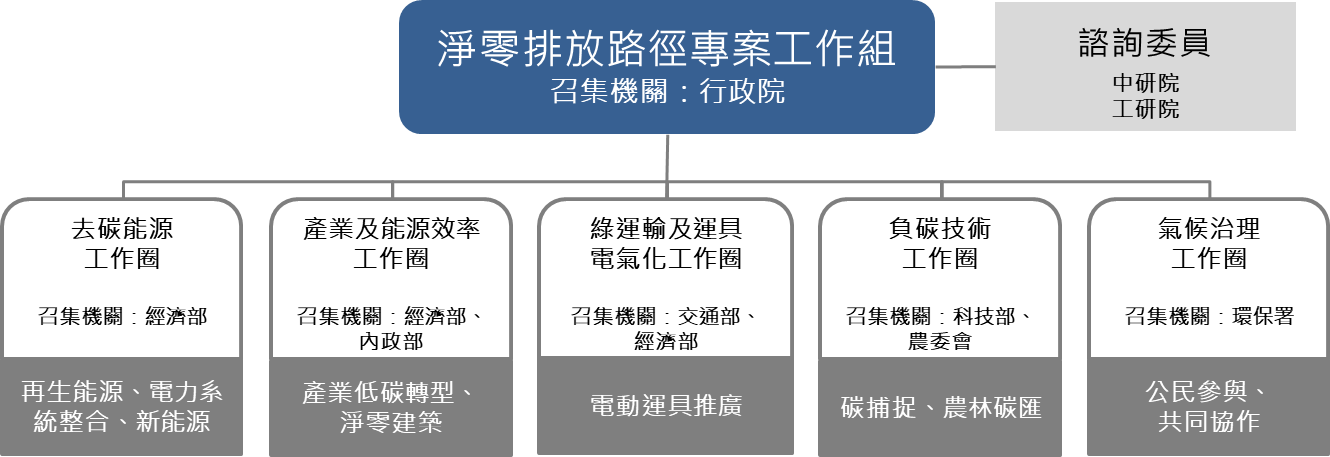

蔡英文總統於2021年提出2050淨零碳排之目標;陳建仁院長上任後簽署第一份公文即為「淨零排放路徑112-115綱要計畫」,由經濟部等9個部會提出56項子計畫,總經費新台幣743億元,期程共計4年;建立「淨零排放專案工作組」,推動「去碳能源」、「產業及能源效率」、「綠運輸及運具電氣化」、「產業及能源效率」、「負碳技術」及「治理」5大工作圈組建,評估臺灣淨零排放路徑,以因應淨零碳排趨勢下對國內各項產業、相關領域帶來的影響,並使臺灣與國際接軌。

圖 1、五大工作圈召集機關與減碳面向(資料來源:作者繪製)

圖 1、五大工作圈召集機關與減碳面向(資料來源:作者繪製)

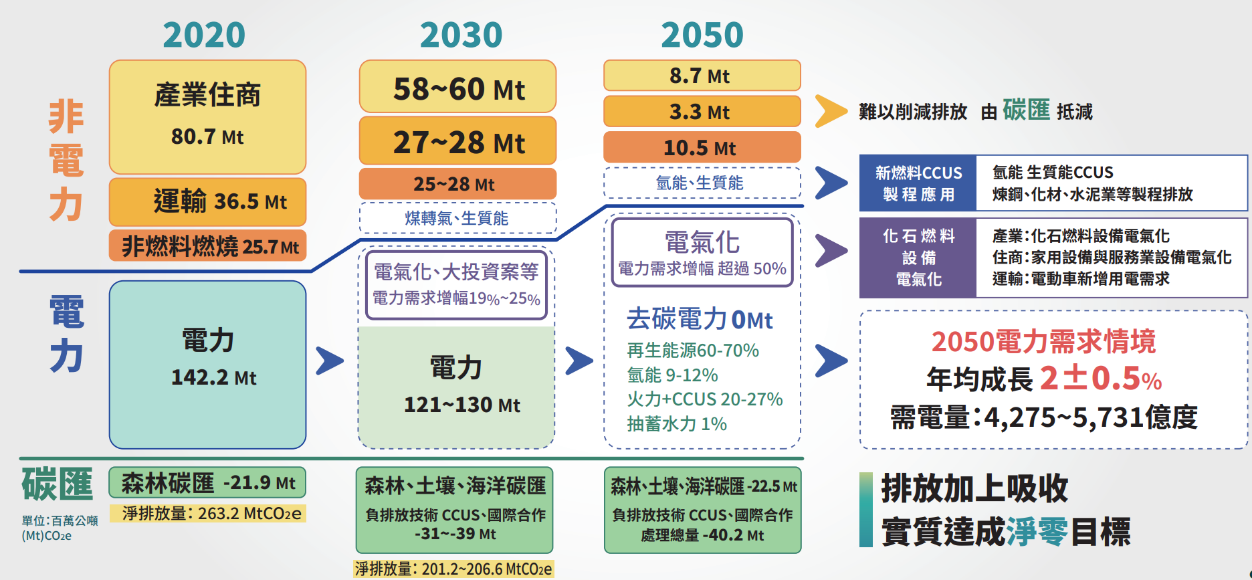

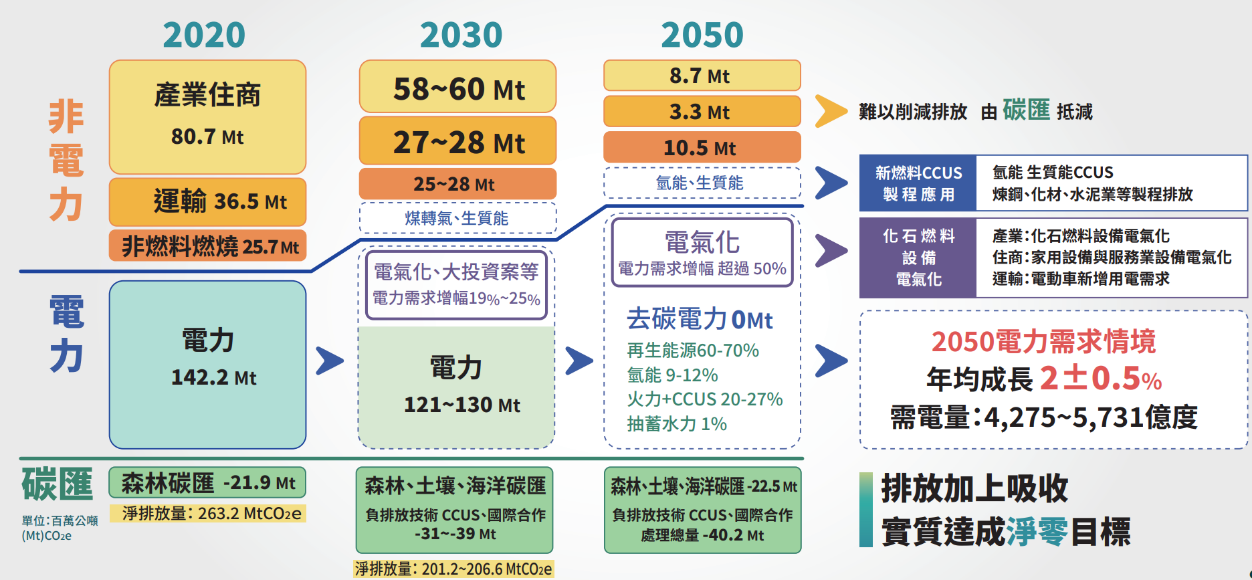

臺灣於2022年3月公布「2050淨零排放路徑及策略總說明」,規劃「四大策略、兩大基礎」,從產業、生活、社會、能源轉型著手,並以科技研發與氣候法治為基礎,帶動國家產業及民生朝向淨零發展。依據《溫室氣體減量及管理法》,以2005年溫室氣體排放量為基準年,訂定5年為一期階段管制目標,預期於2050年達到淨零碳排。將藉由整合推動「十二項關鍵戰略」,拓展中央、地方及公私部門合作,同時積極拓展國際合作,加強減碳力道,使2030年碳排量相較2005年減量24±1%。

為達成各階段減碳目標,規劃以十二大戰略為行動依據,積極擴展再生能源與新興能源,發展潔淨能源技術;推動產業、民生節能與運具電動化,減少經濟及民生活動產生的碳排放;研發碳匯及負碳排技術等,以達到淨零目標。

圖 2、臺灣淨零碳排路徑(資料來源:國發會(2022))

圖 2、臺灣淨零碳排路徑(資料來源:國發會(2022))

「十二項關鍵戰略」於2022年底發布,包含風光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、碳捕捉利用及封存(CCUS)、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融以及公正轉型等。由各專責部會擬定各領域行動計畫,整合跨部會資源,推動十二大領域行動。關鍵戰略自能源、產業、生活、社會等各領域切入,藉由多面向的發展與公私協力,凝聚臺灣淨零轉型共識與量能,共同達到2050年淨零目標。

關鍵戰略針對風電、光電、前瞻能源、氫能及CCUS等潔淨技術,將透過政策支持及鼓勵,優化技術並擴大量能,預期如氫能等新興能源技術將有推動大規模基礎建設之需求,以提供臺灣在2050淨零碳情境下的潔淨能源。潔淨技術的發展亦須同時搭配輔助性產業與電力需求面的減碳策略,以擴大減碳實質效益。將透過電網數位化與儲能等產業,強化國內電網系統,輔助電力市場穩定且安全運作。同步自工業、商業、民生及運具部門推動節能措施,極大化能源效率,藉由產業製程與設備改善推動企業節能,並針對建築與電氣設備能源效率訂定標準,帶動整體建設與電器產品關聯產業研發與轉型。因應國際車輛產業發展趨勢,政府亦加強推行運具部門電氣化與無碳化,以2030年電動公車、公務車100%普及率與2040年電動自小客車、機車100%市售比為目標,規劃完善電動車基礎建設與配套措施,強化推動運輸產業於人才及應用之轉型。

於資源利用層面,加強導入循環經濟模式,透過燃料化、材料化、肥料化廢棄資源,加值處理廢棄物,提升資源使用效率,達到整體永續消費與生產。另從自然資源面向切入,建立土壤、海洋及森林之增匯量轉換碳權,貢獻於臺灣整體碳排抵減。另一方面更藉由金融機構,運用投融資及金融工具,引導企業訂定減碳目標與策略,並實質完成碳盤查與驗證,帶動供應鏈及產業減碳轉型。「十二項關鍵戰略」積極推動減碳技術與產業發展,建立國內各項產業、相關領域因應淨零碳排議題之量能與韌性,減緩與調適潛在的影響,並提升臺灣產業於國際市場的競爭力。

兩岸交流迎向淨零未來

隨著國際淨零碳排目標與政策日漸明確,潔淨能源將成為未來產業發展重點,全球因應低碳技術發展之關聯產業需求,預期將有顯著成長。有鑑於兩岸貿易往來頻繁,兩岸之減碳政策與淨零路徑將相互影響產業布局。

臺灣減碳路徑與「十二項關鍵戰略」規畫對齊國際淨零碳排趨勢,發展離岸風電、太陽光電、氫能及新興能源產業,相關之關聯產業預期將蓬勃發展,諸如智慧電網、能源管理系統、動力設備、電動車等,並帶動電動車晶片、數位化AI系統、充電服務營運商等次產業與輔助產業需求上升。對應綠色金融戰略,各企業除著重於潔淨能源使用與製程能源效率改善,更應針對企業本身碳排制定相關管控機制與措施,可預見未來金融機構亦將以綠色金融為重,以綠色企業做為提供融資之標準與考量。

中國大陸於2020年宣布「2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和」之目標,預計2030年前碳排放達最高峰,並於2031年至2045年間快速降低碳排放,其後應用深度脫碳措施,於2060年實現碳中和。為邁向淨零中期的減碳路徑,中國大陸就潔淨能源技術發展,規劃推動「能源清潔低碳安全高效利用」,加速發展再生能源與新興潔淨能源技術。針對綠色低碳技術創新,除積極發展再生能源與綠氫外,同步推動交通運輸減碳,佈局電動和氫燃料等新能源汽車領域之技術研發,另結合智慧電網與儲能系統、CCUS、資源循環利用等技術,配合碳交易機制,建立碳權相關市場與商業模式。

兩岸淨零發展具相似性,均以潔淨能源及電動車領域為發展重心,結合低碳與負碳技術研發應用,帶動關連產業發展。在國際政策及市場強化推動淨零碳排的潮流中,兩岸產業及相關領域可交流互惠,協力促進關鍵領域拓展,實現淨零路徑,追求共同永續環境發展。