智慧製造導入與技術介紹

- 資料發布日期:108-01-16

- 最後更新日期:108-01-18

◆ 文/林錦德

工業技術研究院‧智慧機械科技中心

智能軟體技術部副經理

背景介紹

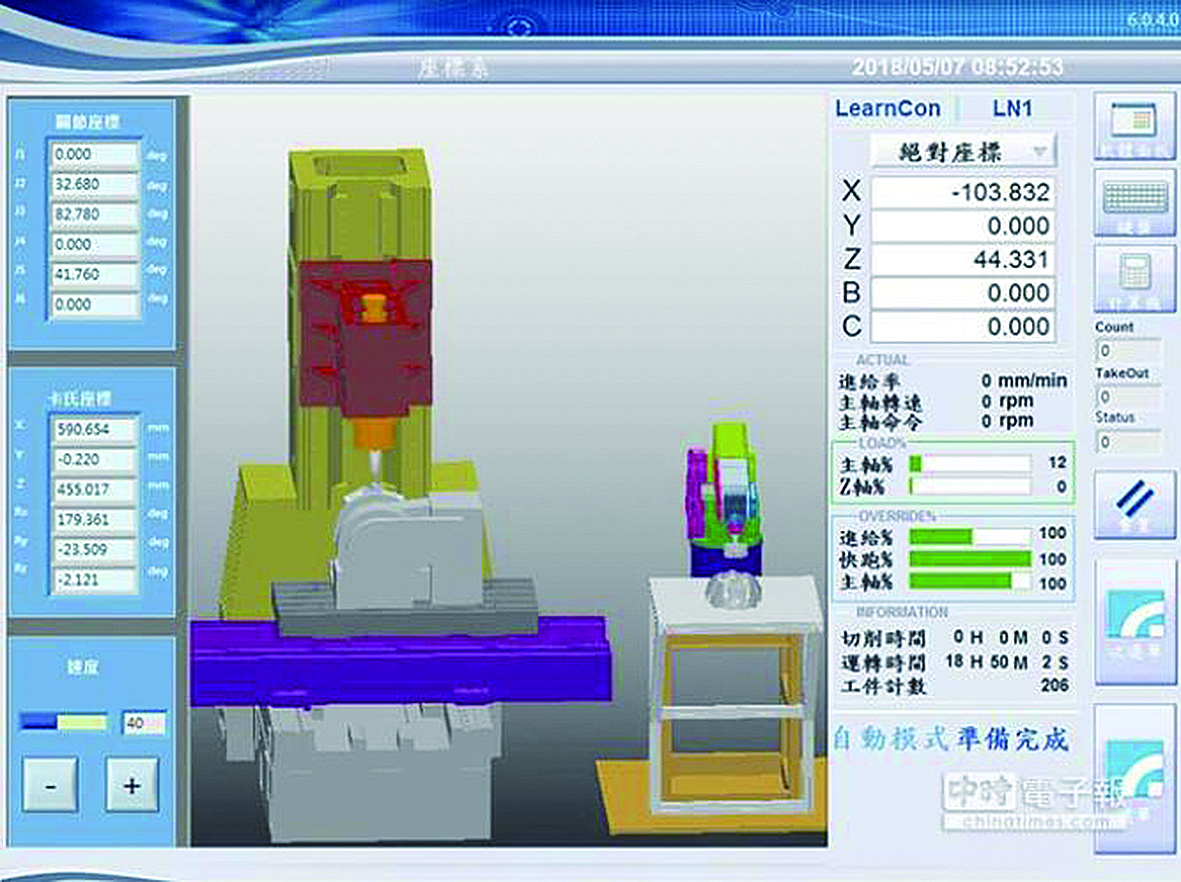

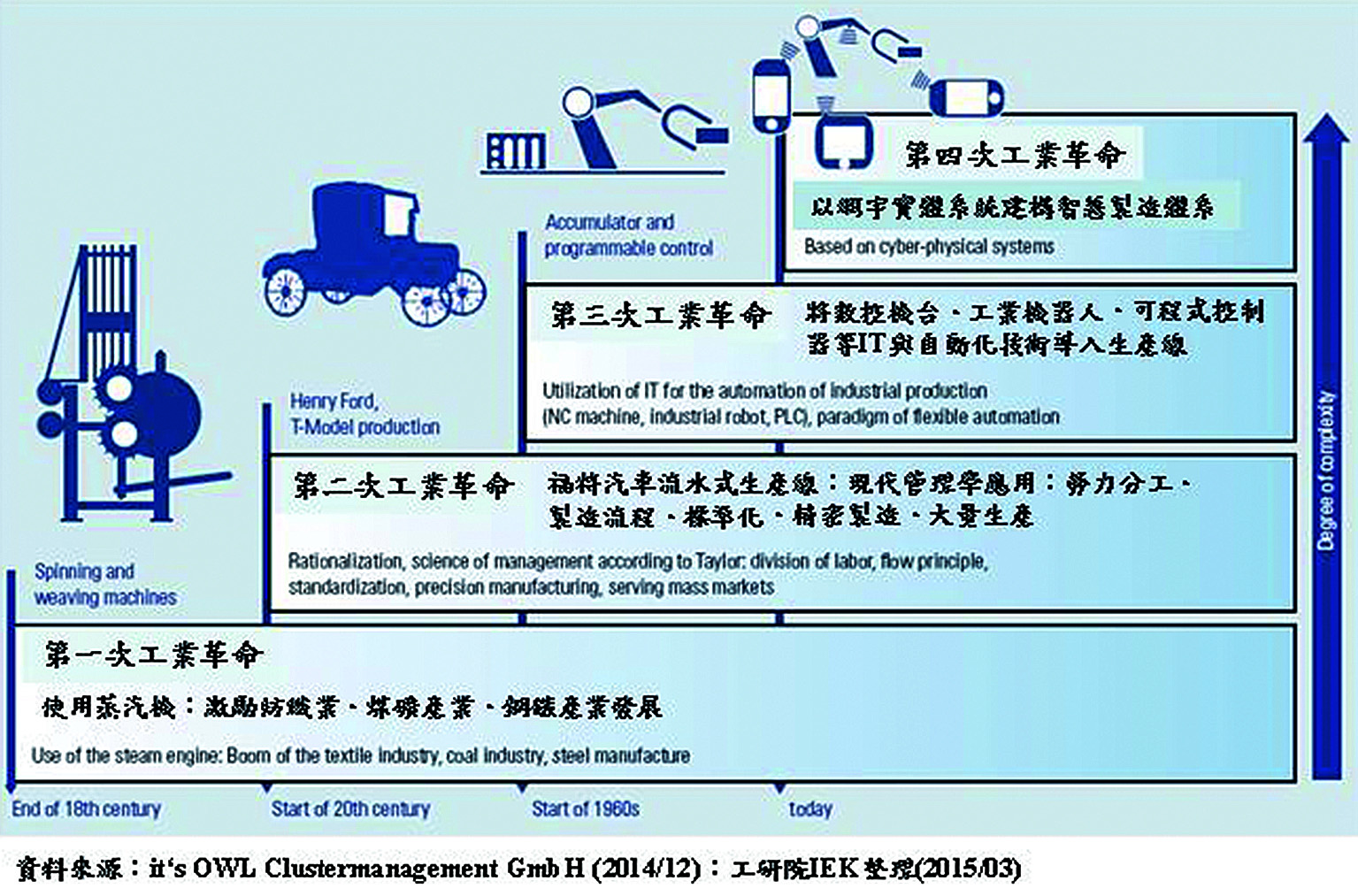

從德國提出第四次工業革命,工業4.0的概念在短短數年內席捲了全世界的製造業,各國紛紛檢視自身工業的狀況,提出各種推動方針,包含德國工業4.0、美國先進製造夥伴計劃(AMP)、中國2025、以及台灣的智慧製造。

工業4.0的夢想非常美好,是一個可以讓製造業者快速反應客戶需求的平台。在平台之下,各式物聯網設備可讓工廠內的訊息快速傳遞,管理人可隨時掌握所有的生產資訊,達成快速面對變化的敏捷管理系統。工廠內具有大量自動化設備,例如機器人、無人搬運車、自動化檢具等,這些設備不僅僅是自動化設備,也可以針對實際情況彈性調整,達到全時不間斷的生產。導入巨量資料與機器學習的智能管理輔助系統可有效找出管理上的重要績效指標,協助管理人適時調整經營方向,發揮企業最佳效能(詳見圖1)。

然而這般美好的夢想,讓實事求是的企業主不禁想問:該怎麼做才能讓美夢成真?在談如何進行之前,先來看看我們的製造業吧!

台灣產業的挑戰

在2011年時,商業週刊第1226期用著令人振奮的標題寫著「影響全世界的60公里」,內容描述從台中、彰化、南投的台中精密機械聚落,年產值高達9千億元,有不少的世界隱形冠軍,造就了台灣成為第3大工具機輸出國家。然而,商業週刊在5年後的2016年卻發表一個讓人鬱悶的情況,標題是「褪色的黃金60公里」,年產值直接打了近7折,堪稱是台灣製造產業的寒冬。

為了協助業者快速走出寒冬,2015年經濟部帶領國內的法人,研究且指出台灣的內憂與外患,簡單如圖2所呈現。在國際市場上,台灣業者面臨了以下三項挑戰:

1. 市場快速變化

以往台灣業者在接國際訂單時,經常是量大且長期的合作訂單,連續生產同樣的產品經常可達3、5年之久,甚至10年以上。在業者與其員工的努力之下,過去可透過提升效率、降低成本的獲利方程式來獲取長期的利潤。然而隨著客戶求新求變的需求產生,生產樣貌開始轉變成少量多樣的訂單。在產品的生產週期縮短的情況下,若是改善效率或壓低成本的進程不夠快速,原本獲利的方式就難以奏效,因此業者們亟需改善現有的獲利方程式。

2. 製造版圖重新洗牌

在2010年以前,台灣製造的中階產品物廉價美,得利於中階產品經常是消費市場的大宗商品,台灣業者可透過大量生產獲得不錯的利益。但當台灣藉此獲利的同時,競爭對手也逐步蠶食這塊大餅。不僅是中國大陸、新興國家逐步推進,連歐美日的大廠也推出中階「入門機」搶攻。特別是2013~15年間日幣的貶值,立即縮小日廠與台廠設備的價差,讓台灣業者難以與之競爭。這波挑戰,也令多數台灣業者開始思考企業的轉型與產品定位。

3. 營運模型待轉型

過去台灣業者經常透過國外的代理商接單,所以得以專注在生產製造上,在代工生產上創造穩定的利潤。實際上,過程中代理商取得主要利潤,而且代理商握有轉單的權力,特別是新興國家具有人力與土地的成本優勢,造成台灣業者經常要配合降價,獲利逐漸微薄化。另一方面,代理商也造成台灣製造業者與實際終端客戶間的資訊斷層,難以掌握終端客戶近年來求新求變的需求趨勢。

在台灣內部,業者也面臨的其他的問題,包含:

1. 人均產值成長趨緩

如前所述,國際訂單的利潤逐漸走薄,意即企業獲利也逐漸減少,又由於勞工意識抬頭,基本工資逐漸上升,造成業主的成本壓力。在利潤減少,工資上升的情況下,現況維持營運變成企業十分辛苦的。

2. 勞動人力不足

台灣工作年齡人口於2015年達到最高峰(1,737萬人)後開始減少,預估2061年時只剩下946萬人,已造成勞動力不足的問題。又因國人的刻板印象,年輕人對傳統製造業投入意願低,製造業缺工的已是常態。也由於沒有新血持續投入,台灣製造業難以找出方法解決未來的技術人才斷層困境。

3. 資源與環境課題

台灣是一個小型海島,土地、水與能源都是有限的資源,且近年來國人對空汙的容忍度日漸降低,環保法規也越來越嚴格。對台灣業者而言,不僅擴建廠房不易,環保與能力也是現有設備產能的限制關鍵。

綜合而言,台灣業者的困境普遍可歸納為幾項:(1)對終端客戶的需求掌握不足,難以即時發展對應的製造技術;(2)國際產品定位兩極化,台灣產品定位不利;(3)未能更優化短周期客製化製造能力,接單能力難以與國際對手競爭;(4)新血吸引力不足,產生技術人才斷層;(5)生產模式較為傳統,難以突破資源缺稀的限制。

智慧製造的導入

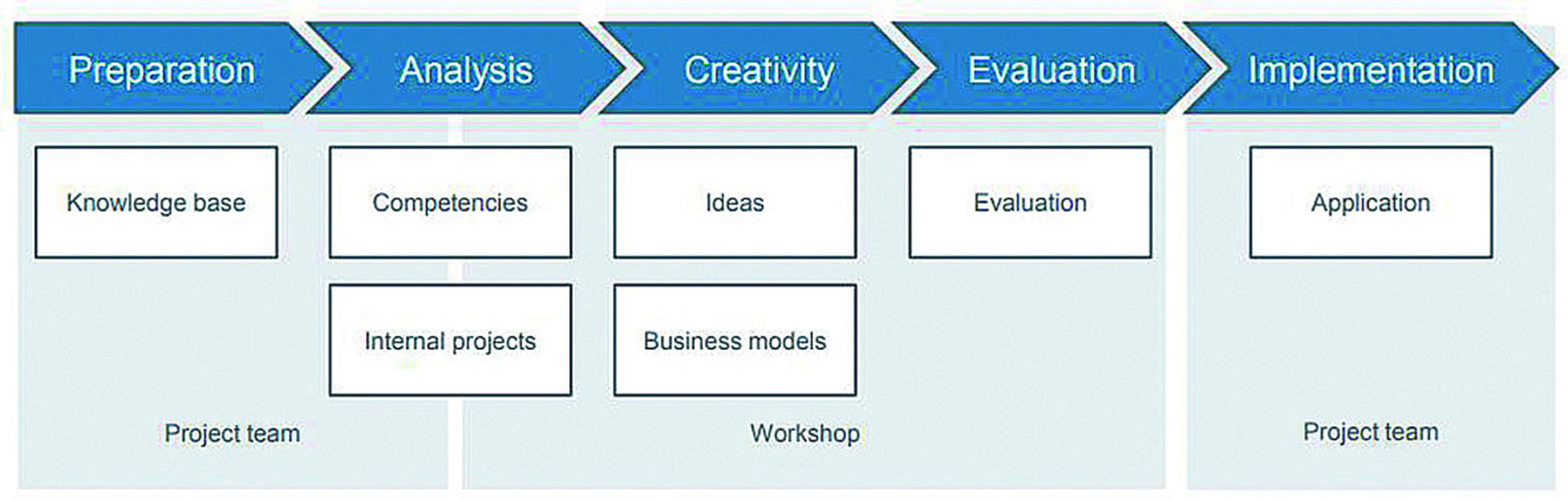

相較於中小型企業,大型企業導入智慧製造的通常是決心與整合上的議題,導入過程的容錯率也較高。但對於資源匱乏的中小型企業而言,如何選擇踏出的第一步是非常難以突破,所以智慧製造的導入指引是十分重要的參考。目前國際上最知名的導入指引是德國VDMA的「工業4.0指引(Guideline Industries 4.0)」,內容分成五節,分別是:準備、分析、創意、評估及實作(如圖3)。

在準備階段,業者需要深入檢視自己的生產情況及相關市場,以利於後續提升生產力。在分析階段,VDMA提供了「工業4.0工具箱」,協助業者辨識企業的現況並推演後續的演進目標。在創意階段,目標是收集各種想法,進行深入的討論,最終是要產生可運行的流程或商業模式。在評估階段,透過試作、試運行或小規模營運評估創意模式是否可行,目標是要驗證創意是否可產出高價值的商業模式或有效益的內部整合。最後的導入階段則根據先前的經驗,與企業經理人一同規劃完善的導入計畫並落實到企業內部。

在實際的運用上,台灣業者可以充分利用台灣研究法人、大專院校、公協會或各級政府機關的顧問群,針對企業問題進行巨觀上的諮詢與請益;目前法人、學校、公協會與政府單位舉辦密集的研討會或工作坊,可透過這些活動了解智慧製造並獲取相關資源及協助。此外台灣有很多系統整合業者或智能設備(Smart Machine Box,SMB)提供者,也能夠提供微觀上整合意見,讓實際導入的輪廓更加清楚。透過諮詢與多面向的討論,可以加速台灣業者了解與分析自身的狀況。接著台灣業者可根據自身需求發想解決方案,可透過80/20原則找出重大議題。在筆者的經驗上,主要的議題經常是生產效率、產品品質、無效作業流程、物料運作、客戶需求及供應商管理等問題。業者可與前述的顧問、SI業者或供應商討論可落實且符合或推升企業效益的解決方案。

若方案評估可行,可先投入小規模的成本在企業內部進行試產或試運行,評估方案是否能夠達到預期效果;若未能達成效過,則應找出關鍵問題並調整方案,並確實累積企業升級的經驗。舉例而言,期望生產穩定而欲導入機器人自動化產線,可先在廠內建立第一組試運行產線,即可評斷實際導入後的效益是否與導入前的評估一致,藉此可找出評估過程未考慮的因素,累積企業內部的獨特經驗。又例如想進行人員的數位化管理,可先試運行電子化報工與資料收集,並根據資料測試管理者訂立的績效指標是否合理,避免績效指標反覆修改而造成員工反彈。透過這樣的方式,可確保中小型企業也能逐漸導入智慧製造相關技術,增進業者的競爭力。

智慧製造技術介紹

在了解智慧製造的導入流程與方式後,以下介紹幾項常見的智慧製造技術。筆者在此強調這些技術就好比「藥物」,必須根據每個企業體質缺陷的「病因」對症下藥才能解決企業的問題。舉例而言,對於換線頻繁的大量客製化製造業者,傳統的自動化產線經常是一帖「毒藥」,不僅可能無法提升產能,更可能因為缺乏彈性而讓生產效率低落;此時若能發揮創意,讓自動化產線具有彈性調變能力,就會有機會可以獲得一帖大幅增加產能的「良藥」。良藥與毒藥之差異取決於企業對自身特性與導入技術間的了解程度,不可不慎。

1. 工業物聯網

前述提到智慧製造相關技術對企業的關係類似於「藥物」對「患者」。在這樣關係中,「工業物聯網」技術會是類似於「藥引」的存在,雖不是主角,卻具有增強相關技術導入後效益的特質,且通常沒有顯著的副作用;可惜對於運行15年左右或更久的中小型企業而言,舊型設備在導入工業物聯網需要的代價經常是昂貴的。也因此,若能在新購設備或設計新設備時先規劃連網功能,後續就能發揮很大的效益。

要發揮工業物聯網的效益,規畫之初就必須考慮連網標準化,例如製造業常見的工業通訊標準可以選擇OPC UA、MQTT或其他標準。無論任何形式,業者內部的通訊都必須有個「標準」,才能降低或減少未來擴充的阻礙。此外連網及資訊系統的維護也很重要,軟體系統經常會隨著企業成長而有任務性的變動,所以建議可根據變動頻率在企業內部成立資訊維護部門或覓得長期的合作SI夥伴。

2. 生產管理

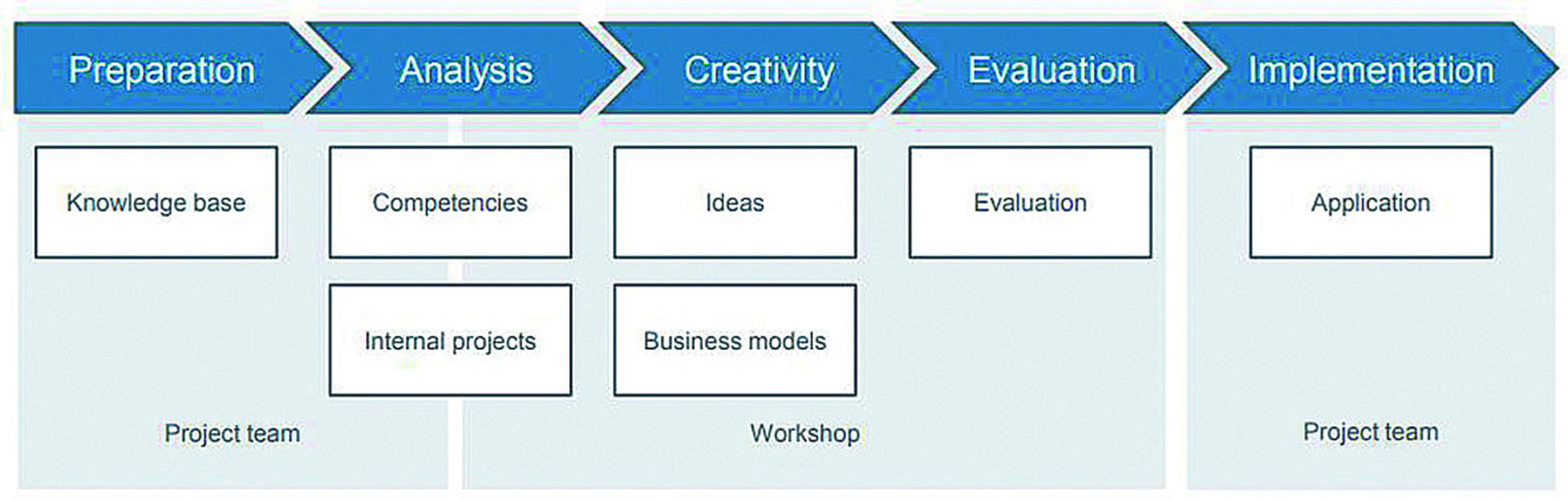

連網後的第一個效益會來自於資料的收集與呈現,特別是績效指標與異常狀態的可視化,例如設備稼動率、生產良率、庫存數量等指標。這種即時性的數字呈現,可協助生產管理者快速了解工廠情況並做出即時反應(如圖4)。

另一個更完善的生產管理系統是導入製造執行系統(Manufacturing Execution System, MES)或車間控制系統(Shop Flow Control, SFC),可更詳盡地管理與追蹤人機料法,避免訂單無法順利達交。

3. 自動化

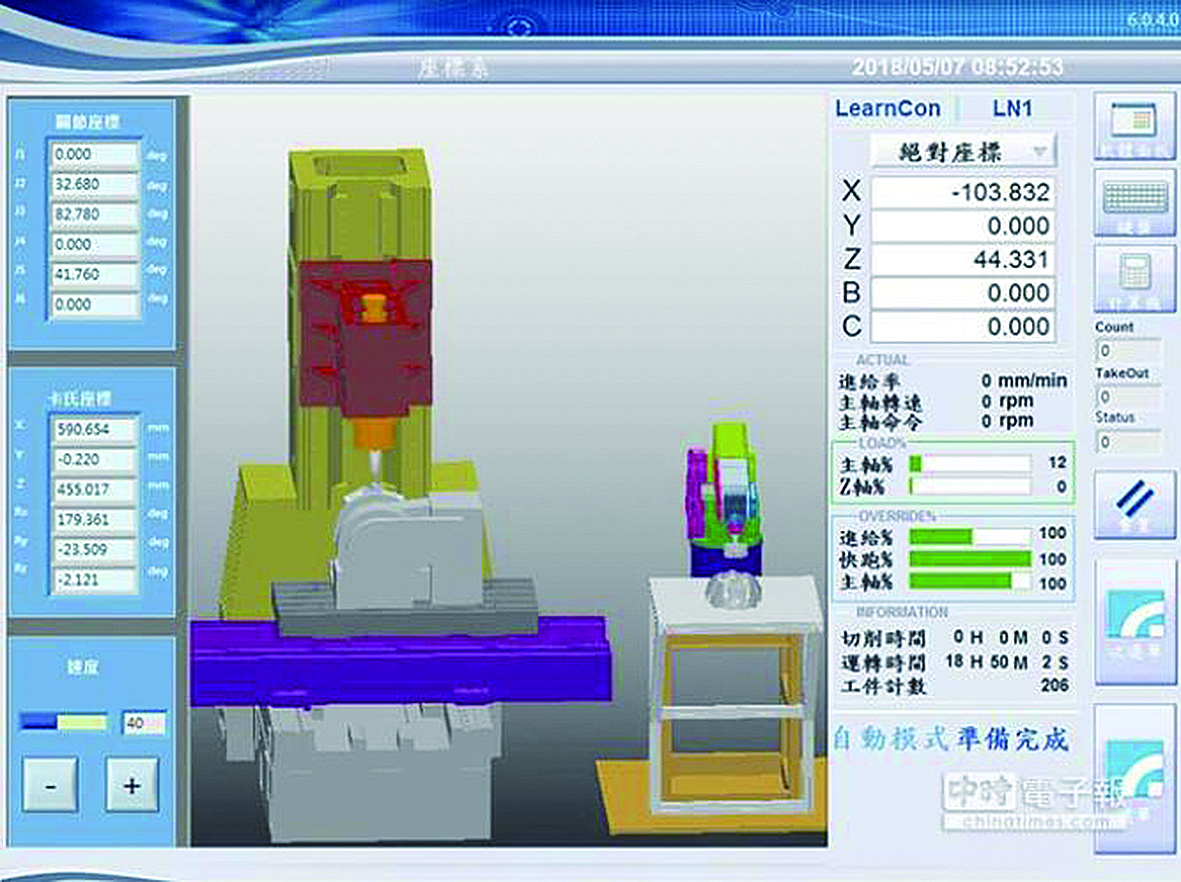

要解決單點流程瓶頸,導入自動化設備是很好的選擇。例如可以導入機器人工作站,以一台機器人看顧兩台以上的加工設備,或是以機器人協助上下料,可減少人力負擔,解決缺口問題(如圖5)。

除了製造與品檢之外,看似微不足道的物料管理經常會造成工廠的生產停滯,缺少一顆螺栓很有可能造成交貨逾期。針對物料的問題,可以導入智能物料追蹤器具,自動偵測物料的數量並發出警示,避免缺料危機。

4. 優化技術

先前的生管系統可更進一步導入生產排程系統,將生產資源、人力配置、生產動線與倉儲系統全面優化,降低不必要的浪費並增加生產效率。在資源缺稀的台灣,生產排程是很值的導入的系統。須注意的是,生產排程系統對於標準作業流程(SOP)的十分要求,若企業管理不夠嚴謹,會建議先建立SOP再導入這項技術。

結語

中小型企業在面臨新的挑戰下,智慧製造技術的導入不一定能夠解決產品定位、客戶需求與人才缺口的問題,但有機會讓企業審視與改善內部問題,進而創造新的商業模式來賺取利潤。相見起其他地區,台灣本地具有完整的產學研連結及友善的系統整合業者,是台灣在地業者或返鄉投資者最合適也是最常擇定的智慧製造試驗基地。本文在此介紹智慧製造的導入模式,並說明各種常見智慧製造技術,期望讓台灣業者了解相關導入的輪廓與特性,升級企業的營運模式,提升台灣競爭力。

圖1、工業4.0演進示意圖

圖2、行政院針對製造業問題的解析

圖3、工業4.0導入指引架構

圖4、SCADA系統的案例

圖5、Robot Inside CNC控制器