後新冠病毒疫情時代的國際經貿發展趨勢

- 資料發布日期:109-07-16

- 最後更新日期:109-07-16

文《許峻賓》 台灣經濟研究院研究九所新興市場中心主任

全球新冠病毒疫情截至6月30日止,確診病例數已經超過1千萬人,死亡人數超過50萬人。許多國家和地區對來自疫情嚴重地區的公民或遊客實施了隔離或入境禁令,部分國家和地區甚至實施全球旅行禁令,此類隔離、限制入境及旅行禁令影響全球經濟甚深。

新冠病毒疫情自亞洲擴散至世界各地,其中,確診數超過萬名者有65個國家,雖然全球康復者超過525萬名,但近期有部分國家再度出現疫情二度蔓延的徵兆。由於疫情快速傳染,致使全球經濟與產業的發展幾乎陷入停滯狀態,不僅製造業景氣全面萎縮,全球金融市場也劇烈震盪,儘管3月份時美國聯準會及多國央行緊急降息與寬鬆貨幣政策因應,但市場恐慌情緒持續蔓延,疫情對全球經濟造成衝擊,也使得各國際預測機構紛紛下修今年全球經濟成長率。

除了新冠病毒疫情之外,全球經濟也持續受到美中貿易戰的影響。因此,本文將先談新冠病毒疫情對全球經濟的影響,再進一步分析美中貿易戰對全球產業的影響,俾利讀者能掌握近期全球經濟與產業的可能發展動向。

新冠病毒疫情對全球經濟的衝擊

回顧2020年初,由於美中兩國簽署了第一階段的貿易協定,使全球對於經濟成長抱持樂觀的態度,依據國際預測機構針對全球貿易的評估,原預估全球貿易可以明顯增長,如IMF預估2020年全球貿易增長率為2.9%,經濟學人(EIU)預測為2.3%,均明顯優於2019年,但新冠病毒疫情卻打亂了全球經濟成長的步調。

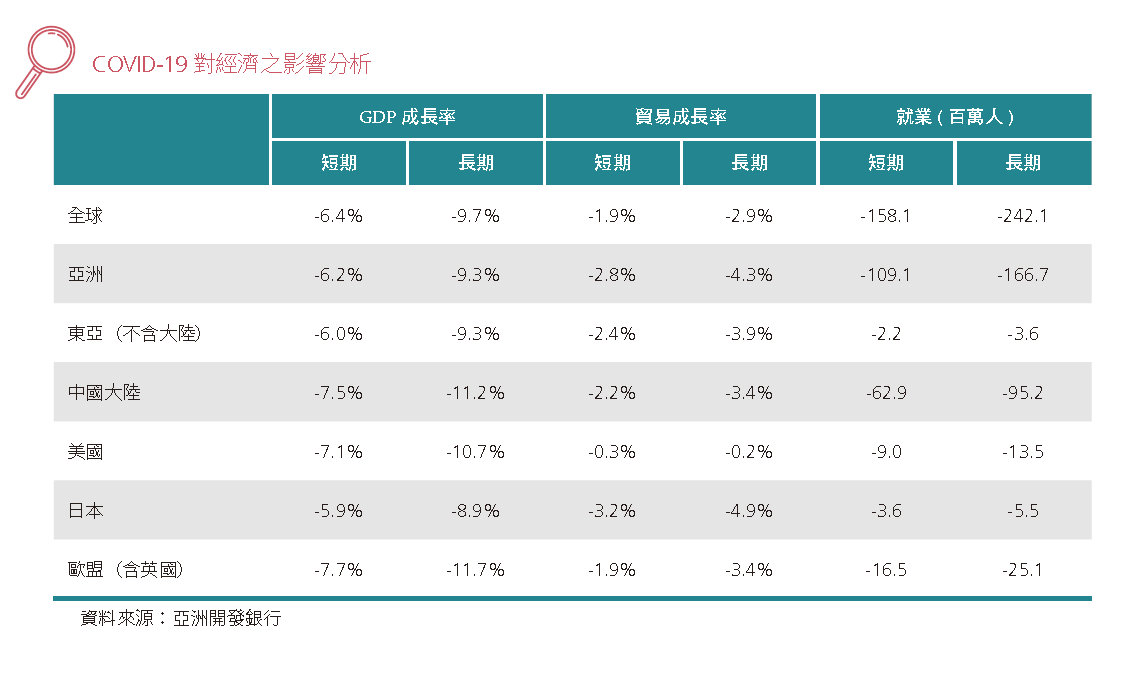

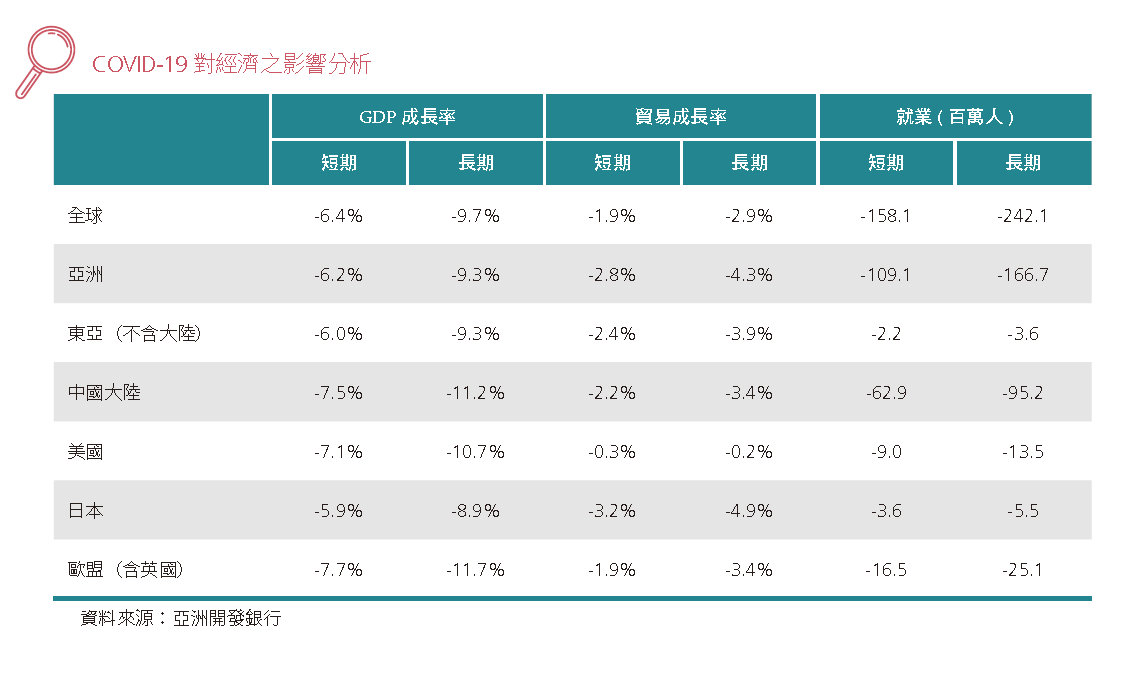

依據亞洲開發銀行(Asian Development Bank, ADB)的報告分析,新冠病毒疫情對於全球經濟的衝擊可從疫情影響時間加以分析。若影響時間短而各國境外管制期也短,全球2020 年的GDP成長率約為-6.4%,但若影響時間拉長,則可能使得GDP成長率為-9.7%;而對貿易的影響,短期與長期的推估約為-1.9%與-2.9%;對全球就業人數影響亦非常嚴重,短期與長期將分別使1.58億人與2.42億人失業,而受停工及失業影響,薪資必然也受到衝擊。(如下表)

進一步從幾個面向觀察全球經濟的發展:

一、資本市場:隨著新冠肺炎蔓延,全球金融市場出現大幅波動,其中,美股在3月9日~18日間出現4次熔斷。除疫情造成的恐慌情緒外,近期世界經濟發展速度普遍放慢,也是全球資本市場調整的重要因素之一。

二、貿易:受美中貿易戰影響,全球貿易在2018~2019年間的發展明顯趨緩,依據荷蘭中央計畫局(CPB)的世界貿易監測(World Trade Monitor)顯示,2019年全球貿易量較2018年減少0.5%,為2008年全球金融危機以來的首次下降。預期新冠肺炎疫情將進一步降低全球貿易成長速度,而其中貿易依存度較高的國家所面臨的挑戰將更加嚴峻。

三、供應鏈:全球中間產品占全部貨物貿易量占比已經超過一半,全球供應鏈已緊密結合,其中,中國大陸、日本、美國、歐盟分別成為東亞、北美與歐洲地區的產業鏈中樞,疫情對產業鏈形成衝擊,尤其對全球價值鏈融合程度高的行業,例如汽車、電子和機械設備,影響將更為明顯,進而影響跨境服務業,如:運輸服務、觀光服務。

四、跨國投資:根據聯合國貿易與發展總署(UNCTAD)預測,疫情將會降低2020年全球外商直接投資5%至15%。

美中貿易戰對全球產業發展的影響

美中貿易戰始於2018年3月,當時美國率先針對多個國家的鋁鐵製品對美國傾銷的情況加徵關稅,究其原因在於,美國企圖透過對多國同時加徵鋁鐵關稅,來壓制中國大陸鋁鐵製品傾銷各國再轉銷至美國的情形。隨後,2018年4月,美國政府依據「301條款」的調查,宣布對中國大陸出口至美國價值500億美元的商品加徵25%關稅,並自該年7月6日正式實施。

回顧美中貿易發展史,兩國間的貿易糾紛存在已久,惟在川普總統之前,美國總統大多依循WTO規則,經過國內程序進行個別產品調查、WTO爭端解決機制後,方對中國大陸出口至美國的產品課徵反傾銷稅。但川普總統為了全面解決美國對中國大陸嚴重的貿易赤字問題,也為了抑制中國大陸科技產業發展對美國逐日產生威脅,故推動關稅貿易戰,藉此達其經濟戰略之目標。在2018年5月3日,美國貿易談判代表團明確對中國大陸提出停止推動「中國製造2025」的要求,以及依據美國執行的第一階段加徵關稅清單主要涵蓋「中國製造2025」的主要產業項目,即可探知美國對中國大陸發動關稅貿易戰的目的,與美國意欲維持其國際領導地位息息相關。美國希望透過以「公平貿易」(fair trade)、「美國優先」(America First)為戰略訴求,為其貿易戰提出合理性。

歷經將近1年半的美中貿易戰,雖然於2020年1月15日簽署第一階段協定,但是在美中產業貿易結構未有大幅改變、美中產業科技仍處於競爭的狀態下,貿易戰恐不容易停止,此一現象也將使得中國大陸持續強化推動其產業、科技、經濟的獨立自主發展,在中國大陸逐漸成為全球重要消費市場之際,過去全球討論熱烈的「紅色供應鏈」將可能自成一格,進而在全球形成美國與中國大陸各自獨立運作的產業供應鏈。

2019年1月,麥肯錫全球研究院(McKinsey Global Institute, MGI)發布了一份研究報告:「變革中的全球化:貿易與價值鏈的未來」,該報告指出,從全球貿易的發展情勢來看,跨境貿易在全球商品的產值占比逐漸下降,從2007年的28.1%,下降至2017年的22.5%。這顯示,再過去的10年間,全球產業供應鏈分工的狀況已經逐漸在調整中,一方面是供應鏈區域化(供應鏈距離縮短),一方面則是供應鏈本土化。

以美國為例,川普總統為了重新展現美國製造業的榮景與能量,上任後便積極推動「再工業化」(re-industrialization)政策,並透過加徵關稅的手段,訴求「美國優先」,希望爭取美國的跨國企業能回到美國本土設廠製造,藉此提高就業機會、提升美國經濟成長。

中國大陸也積極推動「中國製造2025」,希望透過此一政策的推動,在高新科技產業上能減少對已開發國家的依賴,進而開創中國大陸自己的產業供應鏈,而美中貿易戰似乎正促使這樣的情勢發展。

除了中國大陸之外,印度、印尼、俄羅斯等國也都積極推動強化本土製造的相關政策。在本土供應鏈的發展已逐漸成為全球趨勢之際,尤其對於有製造與消費雙重優勢的國家來說,製造業本土化不須擔心消費市場的問題,更可強化其製造業的生產基礎與能量。

從上述的發展來看,傳統全球化的概念已經在進行改變。傳統全球化的概念是一個全球共同分工生產、共同製造及優先提供已開發國家消費的脈絡,各國在一條產業供應鏈上各具特色、共同生產;但現今的全球化概念似乎已悄悄轉變為各國擁有各自的產業供應鏈,有各自的消費市場(通常為本國市場或周邊市場)。面對上述全球產業供應鏈的變革,再加上現階段美中貿易戰的緊張情勢,中國大陸的產業供應鏈勢必朝本土化、區域化的方向發展,也因此,未來全球的產業供應鏈將會形成「美中各自獨立運作的產業供應鏈」。

結論

綜觀全球經濟與產業的發展,在全球產業供應鏈逐漸朝向短鏈化、本土化發展之際,無論新冠病毒疫情或美中貿易戰,均屬促進此一發展趨勢的加速因子或催化劑。在中國大陸的發展規劃上,原本就已經規劃好成為「全球製造工廠」與「消費市場」之二刀流地位,美中貿易戰加速中國大陸邁向技術獨立自主的狀態,而新冠病毒疫情則是讓中國大陸更積極應對經濟放緩的「新常態」發展。

因此,面對現階段經濟與產業的短期衝擊影響,廠商要思考的是風險規避與供給及需求鏈的變化趨勢,以「產品供應鏈」及「最終消費市場」作為設廠地點的主要考量。