後疫情時代大陸勞動人資的變化趨勢與對策

- 資料發布日期:109-11-18

- 最後更新日期:109-11-18

文《蕭新永》遠通國際經營管理顧問公司總經理、海基會臺商財經法律顧問

前言

2020年春節前,新冠疫情(COVID-19)在中國大陸的武漢市爆發以來,大陸的生活環境就進入嚴格的疫情管控措施。這對企業的經營管理、勞動環境、勞動政策以及勞動人資管理的思維模式影響頗巨,且迥異於從前。

勞動人資的變化趨勢

疫情發生至今,中國大陸的勞動人資管理已產生巨大變化趨勢:

一、零工經濟的用工模式趨勢

所謂「零工經濟(Gig Economy)」,觀念來自美國,就是「非永久性為某一家公司工作的臨時工人群體,即自由工人、獨立職業人、臨時契約工,公司與其簽訂短期契約的一種經濟型態1。

大陸勞動法律所稱的「用工」就是僱傭之意。在疫情期間,企業受到政府的指導,可根據勞動政策的規定,鼓勵企業要有「人力共享」的用工觀念。

疫情期間,為了避免近距離產生感染,盡可能保持零接觸的人際關係,因而促成了平臺經濟、分享經濟的發展態勢,同時促進了「靈活用工」模式的普及,在網約車、物流配送、餐飲外賣等等領域上已經有了相當規模化的發展趨勢。

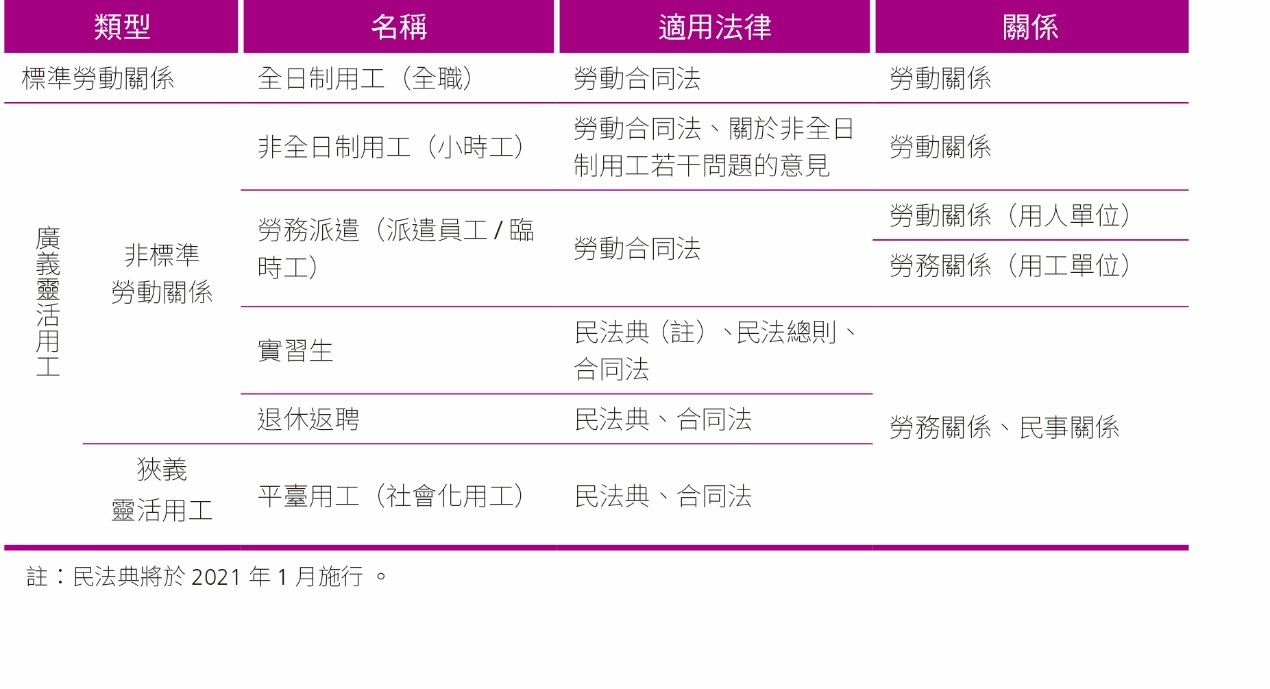

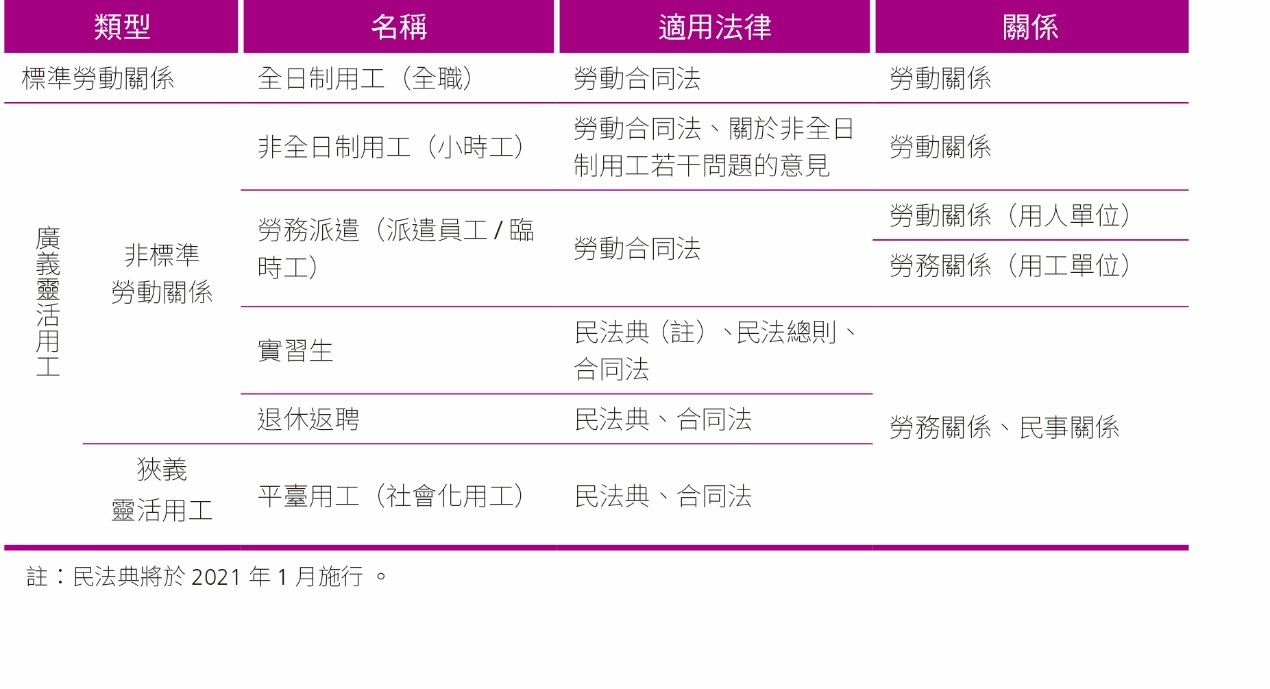

要了解「零工經濟」的用工模式之變化趨勢,須先了解大陸勞動法律所規定的用人單位(僱主)、勞動者(勞工)雙方勞動關係的形成條件,如下圖表所示:

茲從以上圖表,來說明勞僱關係形成的多樣性:

(一)從「勞動合同用工」模式進入「靈活用工」模式

大陸勞動合同用工,是企業用工的主流市場,執行的就是「標準勞動關係」,例如全日制用工,依法規定,企業與員工之間應當簽訂書面的勞動合同(含未簽書面合同的事實勞動關係),這是正規的勞動合同用工模式,受到《勞動法》、《勞動合同法》的約束與調整。基本上,《勞動合同法》是一個傾斜性的法律,傾向保護勞動者的權益,因此企業在執行人資管理作業時,因為用工的嚴格規定,致使勞動爭議事件時有所聞,企業經營管理的自主性受限甚大,這也是2008年《勞動合同法》實施以來臺商陷入艱苦經營的因素之一。

另外,《勞動合同法》亦有規範「非全日制用工」、「勞務派遣」等用工模式,這些是屬於「非標準勞動關係」,是勞動合同用工的補充形式;再者,雖《勞動合同法》未規定,但早已存在於地方的勞動政策,例如退休返聘及實習生等用工形式,也是「非標準勞動關係」。以上用工模式,存在著大陸法律規定不完善的缺點。

進入疫情期間,中國大陸管控相當嚴格,限制人及物的流動,企業復工以後的招聘及用工困難,導致企業生產與銷售停擺或營收下降,因此大陸政府連續發布許多勞動政策,鼓勵企業「靈活用工、共享員工」,以解決用人問題。一時之間,這種新的用工模式被採用與展開出來。

2016年以來,大陸靈活用工模式,已經出現在用工市場,進入後疫情時代,經過一段期間的經驗累積,逐步發展成由網路平臺媒介,一人多家就業、兼職、顧問等等合作關係的新用工模式。

(二)從「勞動關係」走向「合作關係」

後疫情時代,勞動關係仍然是主流,但靈活用工的操作方式,卻是方興未艾,蔚為風氣,越來越被90年代的勞動者接受。經由用工平臺的媒介,企業與員工之間的關係將靠一紙合同(契約)維繫雙方的關係,勞僱雙方合作是核心,員工忠誠度將從對用人單位(僱主)的忠誠轉變為對專業或職業的忠誠,後者將產生極高的敬業度。

平臺用工的操作程序,需才企業向用工平臺靈活的發布求才條件及任務,求職者經由用工平臺靈活的承攬業務,這是一種B2B2P的用工模式,企業與用工平臺之間簽訂綜合服務協議,個人與用工平臺之間簽訂合作夥伴協議,因此雙方是合作關係、民事關係而非勞動關係,企業與個人之間亦無直接勞動關係。另外用人企業將眾包費2及管理費匯給用工平臺,用工平臺再將眾包費支付給個人。

總之,靈活用工(企業及平臺)的相對方(勞動者)就是靈活就業。《社會保險法》規定靈活就業者可以自行投保基本養老保險及基本醫療保險。也因此就可降低企業成本,包括:社會保險費、住房公積金、殘保金、解除或終止合同的經濟補償金等;同時提升了企業的經營效率,經由更加靈活彈性的用工程序,增強企業對抗環境風險的能力。

二、人資管理疆界會被加速打破

很多企業的經營者及主管們都認為人資管理是有疆界的,人資策略的擬定與作業是人資管理部門的事,與本單位無關,這種根深柢固的疆界觀念,是來自「企業功能」分工及部門(或個人)目標達成的傳統思維,所以人資管理就被侷限於人資部門,很多人資管理政策出不了人資部門。如果一位部門主管不必承擔選、訓、用、留的責任,則部門主管就很難全面性的領導團隊有效地完成組織目標與任務,因為當中涉及到人資管理知識與技能運用,能否有效的落實到用人部門。

例如,公司的主要幹部離職了,用人部門就說:「人資管理部門訂的薪資管理制度有問題,沒有激勵機制」,但誰在運用激勵技巧?顯然是用人部門。人資管理部門也體會到要讓主管在自己部門融入人資管理觀念與技能的重要性,要給他們學習的機會,所以會舉辦「非人資管理主管的人資管理」課程,雖然有改變非人資管理部門主管的觀念,但由於對人資部門的依賴性,最終還是很難落實於本部門。

這種情形直到疫情來臨,情況才有些改變。在疫情期間,由於客觀的、零接觸的經營管理環境,逼使各部門主管與部屬從線下到線上操作日常作業,逐漸學習及適應線上招聘與培訓、辦公室OA(Office Automation)協同辦公的現實環境,才體會到原來許多非人資管理部門不想做的人資管理作業,經由借助人工智能、數位工具的輔助運用,輕而易舉的完成了。

當人資管理數位化操作,不再是人資管理部門的獨家絕活時,人資管理知識與操作技能就會成為各部門主管與幹部的標準配備了,人資管理疆界也就被打破了,整個公司的管理水準提升了,從而提高人資管理的效果與價值。

三、人資管理數位化的趨勢

傳統產業的核心是效率,互聯網或者數位科技的核心是創新,所以在「互聯網+」或「+互聯網」的時代,已經進入人資3.0時代的人資管理,大數據、雲端計算、人工智能等資訊技術的運用已經全面進入人資管理行業,開啟了科技引導人資管理變革與創新的新局面,不只因應疫情期間零接觸的現實,也滿足了疫情期間企業人資管理作業上的需要,更加促成人資管理的升級與轉型。

這次疫情改變了企業經營者及員工對數位化的觀念,比起疫情發生之前,企業在推動遠程視訊會議、線上培訓、填寫日報,很多人都覺得不太習慣,也認為沒有用處,因而效果不顯著,有人甚至虛應故事。但這次疫情之故,無法經常面對面接觸,甚至居家辦公,公司所規定的線上作業(日報、項目)必須馬上執行,否則會趕不上進度。所以在執行一段時間後,突然發現效率提高,成本降低,同時操作技術也更加成熟了。

在疫情肆虐下,部分企業員工被迫必須執行居家辦公,相關的工作項目,例如新人招聘、員工報到、勞動合同或電子勞動合同、線上培訓、績效考核管理、離職管理,都放在線上執行,線下操作根本不可能,例如實體的線下培訓就無法執行。

企業要把「互聯網+」或「+互聯網」當成思維革命,建立數位時代下的人資管理,可歸結為四種思維:(一)擁抱數據導向分析;(二)善用自動化提升效率;(三)數位化員工體驗;(四)建立人與數位化可以相輔相成的連結性3。

引導建立數據導向分析的數位人資管理工具,以提升數據決策力,才能讓一個創新的人資管理團隊,更有能力去適應新工作模式以及完成組織的任務。

更進一步來說,有了數據導向分析的數位人資管理工具,才能及時掌握實況資訊,使人資團隊可以正確分析數據,再做出明確的決策。一旦流程建立,數據就可以幫我們分析,例如可分析出公司裡面最好的員工的特色與成功因素是什麼?以作為招聘面試的參考。

後疫情時代,人資管理數位化策略是企業升級轉型的確定方向。那些在管理及數位化工具之應用能快速適應遠程辦公的企業,不僅能從容應付疫情的挑戰,更能在後疫情甚至疫情結束後迅速升級與轉型,建立自己的競爭優勢地位,永續經營下去。

臺商的對策思維

從以上大陸的勞動人資管理之變化趨勢,除了理解與選擇運用外,茲提出下述兩項對策思維,以供臺商參考:

一、後疫情時代是VUCA的時代

VUCA時代是指這是一個多變性的(Volatility)、不確定性的(Uncertainty)、複雜性的(Complexity)、模糊性的(Ambiguity)的時代特性,從疫情的全球經驗來看,一場新冠肺炎,造成全球性供應鏈的脫節,後續的前途更難掌握,企業的經營危機早晚會浮現出來,臺商應當從危機處理的角度,考慮到VUCA的混雜因素,提早因應。

但後疫情時代也是企業重新塑造人資管理價值的最好時機,思維決定企業經營的層次,企業不但可從人資角度,也應從企業戰略全局的角度進行思維。從事勞動人資管理作業的臺商或臺籍幹部,應當有新的思維、新的學習、新的操作,一些在疫情期間培養起來的新經營管理模式,未來也將成為新常態。要能應付VUCA的時代環境,才能免於起伏不定,遭致失敗的命運。

二、展開員工體驗

員工體驗不是新議題,但在數位化時代中,人工智能技術的應用,員工體驗顯得更加重要。它涵蓋員工在人資管理程序上的每個接觸點,從尚未成為正式員工時對未來職缺的認知程度、進入招募及面試、被錄取後報到及任用、新員工培訓與企業文化養成、考勤及績效、解除或終止等等程序,無一不是員工體驗。在當前的人工智慧、線上線下、大數據時代,則是新的體驗,由於有體驗環境,就不會排斥,進而擁抱數位科技,展開疫情後的新生活模式。

上述所談的是疫情後變化趨勢,有的成為新常態模式,有的尚在醞釀當中,無論如何要養成員工不只需要這份工作,而且想要參與這份工作的熱情。在體驗的歷程中,增加員工對這份工作的參與度與敬業度。

註1、引用美國亞歷山德拉‧利維特著,楊建玫等譯的《團隊的未來:科技與人資的高效結合》(Humanity Work:Merging technologies and peple for the worksforce of the future),浙江大學出版社,2020年3月出版。

註2、眾包費:眾包指的是一個公司或機構把過去由員工執行的工作任務,以自由自願的形式外包給非特定的大眾網路的做法。眾包實際上是一種新形式的外包,經由開放地向稱作「群眾」的群體發布並且通過他們完成外包任務,如Logo設計人員、軟體設計人員、顧問等,因此而產生的費用就是眾包費,也就是勞務費。

註3、引用工商時報:《數位時代下的人力資源管理》,https://view.ctee.com.tw/human/23501.html