美中新局對臺商海外市場開拓的影響與因應

- 資料發布日期:110-03-19

- 最後更新日期:110-03-19

文《林震岩》中原大學企管系教授兼全球台商中心主任

美中新局

拜登上任迄今,雖美國有許多內政問題需優先處理,不過,依據種種分析,阻止中國大陸發展已是美國兩政黨的戰略共識,拜登雖仍會沿襲川普的抗中政策,但方式會趨於和緩與理性。拜登與習近平在農曆年間通電話2小時後,拜登批判中國大陸的人權保障、智財保護、商業競爭、國家安全,但並不說中國大陸是「敵人」,而是「重要競爭者」,故美中雙方仍保持「鬥而不破」的競爭關係。

因此臺商不用過度關注美國總統是誰,因美中競爭仍將持續,故應關注美中新局下本身如何因應,盡量不要選邊站以免站錯隊伍。有幾個政策發展值得關注:

一、美中貿易戰的力度減緩:川普認為他在貿易戰取得勝利,但美國貿易逆差未被逆轉,美國消費者反而承擔關稅提升造成的價格上漲苦果。同時,很多美國企業並未回到美國仍選擇留在中國大陸,甚至川普認為的科技戰殺手鐧,短期內封殺中興、華為、中芯等科技公司,反而激發中國的科技自主決心。亦即美中貿易戰對美國的傷害反而更大,故拜登政府在考量整體利弊得失後,雙方貿易戰的力度可能會減緩,故近來車用晶片緊缺,已出現放寬對中芯限令的呼聲。

二、拜登提出「多邊主義」:川普主打「美國優先」政策4年,美國總統參與G7後試圖重新塑造「多邊主義」。美國決心與歐盟國重新磋商,贏得美國值得信賴的領導地位,且表示要準備和中國大陸進行長期的戰略競爭,在網路、AI和生化等新的競爭領域,都需要有新的準則。

三、拜登推動「買美國貨」:拜登簽署「買美國貨」行政命令,聯邦優先採購由美國工人和企業製造的產品及服務,進而促進美國本土製造業發展。推動製造業回美設廠,對創造就業機會的企業提供稅負減免,但因美國缺乏技術性勞工且無完善產業鏈配合,至今成效相當有限。

四、中國大陸推動投資與貿易協定:2020(民國109年)年底歐盟與中國大陸完成「中歐投資協定」最終談判,但美國無法逆轉此結果,未來歐洲各國赴中國大陸投資會增加。加上去年底RECP完成簽署,中國大陸表達加入CPTPP的企圖,除打通「一帶一路」歐亞通道,且運用疫苗外交及其龐大內需市場,拉攏第三世界以突破美國印太戰略,在抗疫有成下,成為GDP少數正成長的國家,將加速拉近與美國的經濟差距。

五、中國大陸推動「雙循環」戰略:面對美中貿易戰、經濟逆全球化等外部環境的變化,中國大陸提出「國內國際雙循環」的戰略發展,力求活化與擴張其內部市場。「雙循環」仍有別於早期的「擴大內需」戰略,將完善原料、生產及銷售活動的產業鏈留在國內,重視關鍵產業和高科技產業的國產化及「新基建」建設。

美中貿易戰對中國大陸出口市場影響

2018年美中爆發貿易戰,臺商把訂單從大陸移往海外,雖然短期造成衝擊,但自2019年11月起臺灣出口即開始正成長,2020年1月疫情爆發後,世界其它國家大多無力管制疫情而無法正常生產出貨。因臺灣與中國大陸疫情控制良好,訂單又移回兩岸。故2020年臺灣全年出口總金額為3,452.8億美元,為歷年最高,其中以出口中國大陸與香港的成長幅度最大,高達14.6%,占臺灣整體出口總金額的43.9%,創下歷年同期的占比新高。一如既往,出口中國大陸的主要貨品為電子零組件,只是占比提升到前所未見的55.4%,顯示中國大陸仍是臺灣的主要市場。

此外,臺灣對中國大陸投資金額自2010年後一路下降,由146.2億美元的高峰,降至2019年的28.2億美元,但2020年卻增加到38.6億美元,這主要來自電子業在中國大陸的投資,且臺灣上市

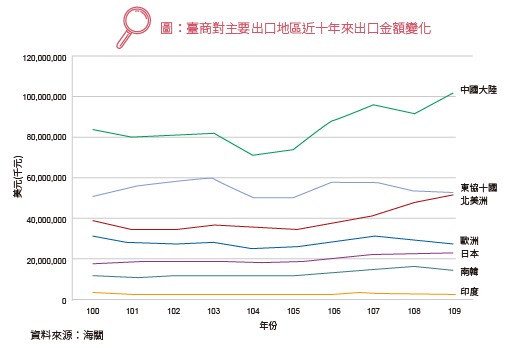

公司所認列的大陸投資收益也是逐年增加。這表示臺灣有堅強實力來因應美中貿易戰及疫情挑戰,特別是電子業。臺灣主要出口地區,近十年來貿易出口的金額呈現臺灣的全球市場競爭力。從上圖可看出,除中國大陸市場外,臺灣對北美洲(含美加)的出口在2019與2020美中貿易戰最激烈的時代,仍大有斬獲,但在歐洲與東協十國則有所下降。

中央社報導指出,近幾月來對中國大陸出口數字的提昇,不論是臺灣對中國大陸市場依賴,還是中國大陸對臺灣依賴程度提高,皆可說明中國大陸仍是臺灣最大的市場。臺灣去年全年出口年增4.9%,最主要的成長來自電子零組件出口年增20.5%,其中積體電路就年增22.1%。臺灣對中國大陸出口增加的主要集中在電子零組件、資通與視聽產品,電子零組件出口又集中於積體電路。這說明臺灣出口到中國大陸市場集中在我國具壓倒性的優勢產業,特別是晶片出口,主要來自美國商務部對中國大陸企業採取科技管制所產生的轉單所致。換句話說,臺灣對中國大陸出口增加都是其迫切需要臺灣幫忙生產的產品。再者,臺灣許多科技大廠的訂單也都產能滿載,即使中國大陸需求消失,也會有其他國家廠商補足。

此外,臺灣出口可望旺到今年底,但是中華徵信所提出報告直言,出口暢旺背後存在三大隱憂,分別是出口結構往中間產品靠攏、產品以電子業獨大,及過度倚賴中國大陸。不過,臺灣應該無法在短期之內找到取代中國大陸的新出口,或許隨著臺商擴展到新南向國家,包括印度等地,或有機會降低中國大陸的比重。

美中貿易戰及未來美中新局的變化,皆造成兩岸關係衝突及臺美關係拉近,並出現「去中化」、「去美化」與「去臺化」幾個共存現象。減少對美商與臺商的依賴,始終是中國大陸廠商的最終目標,雖然中國大陸内需市埸或是加工再轉出口,對臺商皆是重要的獲利來源,還好臺商採取務實的態度來因應,沒有選邊站,對於臺商來說,雖損失某些商機,但反而創造新的機會。例如增加不少新客戶進行接觸,合作開發新產品,如台積電損失華為這個大客戶,卻因此增加全球許多大客戶,證明其在全球不可或缺的地位,並獲得歐美日等國爭取前去投資,雖然分散在各國投資會增加經營成本,但卻有機會獲得當地市場商機。

去年緯創賣昆山智慧手機廠給立訊,可成賣泰州金屬機殼廠給藍思科技,立訊、藍思都是透過買廠房取得蘋果訂單,而臺商則是逐步退出中國大陸市場。美中對抗造成蘋果代工訂單變成「臺商撤退、陸商接手」局面,當中國大陸承受美國打壓,中國大陸政府就對蘋果頻頻施壓,蘋果在中國大陸的訂單只好逼臺商交出中國大陸的廠房與訂單給大陸企業,且未來臺商亦將配合蘋果前往印度及東南亞國家建立新的生產基地與市場。

臺商開拓海外市場的因應

過去中國大陸憑藉著廉價土地及勞工成本優勢,成為各國生產出口的世界工廠,臺商則採取「臺灣接單、大陸生產、外銷歐美」的商業模式來拓展全球市場。但近年來大陸投資環境迅速變遷,臺商基於全球布局及國際分工之策略考量,紛紛回臺或往新南向國家投資,特別是越南與印度,而隨著美中貿易戰及未來美中新局勢,更加速此趨勢發展,使臺商企業更具全球競爭力,且有利於將高附加價值的研發與行銷活動掌握在臺灣母公司手中。

未來「印度生產」的比重勢將增加,印度14億人口,將成為下一個世界市場,亦即臺商前往印度及其它新南向國家的投資及市場開拓,將循過去在中國大陸類似的模式。甚至在這些國家投資之時,不再僅是考慮其低廉的土地與勞力,而更關注當地市場的開拓,特別是配合國際品牌生產在當地市場所需商品。

印度市場的崛起,很明顯成為美中對抗的布局重心,且印度已是蘋果電腦的重要市場,它利用印度政府的各種優惠政策,讓印度成為除中國大陸外,另一個大型製造和市場基地。雖然發生緯創印度廠房遭砸毀案,蘋果仍決定擴大在印度的製造規模,多家臺灣與大陸的供應商也將到印度設廠,包括正崴精密、廣達電腦、比亞迪電子、立訊精密等,尋求更多全球供應商到印度設廠。緯創印度廠已於年後重啟製造,而和碩首座印度廠將在工業大城清奈近郊幫蘋果組裝手機。除蘋果外,美國電商巨頭亞馬遜,將於印度啟用暢銷商品Fire TV Stick首座生產線,該訂單由鴻海集團工業富聯拿下,將在清奈生產以滿足當地巿場需求。

越南近年來積極加入區域及國際關貿組織,與歐盟、日本等多個先進國家簽訂FTA,由於產地證明規定,使越南成為美中貿易戰轉單效應的受惠者。過去越南臺商以傳產居多,但美中貿易戰促使電子業轉移到越南,電子業與傳產不同,更具群聚效應,只要大廠前往設廠,就會帶動旗下供應鏈陸續前往。如鴻海集團衝刺非中國大陸產能,近期在越南展開一系列徵才計畫,除作業員外並釋出工程師職缺,顯示集團進一步加速越南生產計畫,未來也會帶動供應鏈前往。

此外,越南經濟起飛後,擁有9,600萬人的內需購買力,但相較韓商的「市場開拓」,臺商將越南視為製造業的「工廠基地」。不過,有許多臺商積極拓展越南市場,如泰昇國際為越南紙尿布第三大品牌、凱撒衛浴為越南第三大品牌、味丹則為越南味精第一大廠,臺式餐飲等業者透過授權、直營或自創品牌方式在越南主要城市也設有據點。

結論與建議

最近白宮發言人說「美國正與中國處在激烈競爭中,拜登總統打算以耐心處理對中國的關係」,這即是美中新情勢,臺商仍將面臨美中貿易戰與科技戰的延續,且「去中化」、「去美化」與「去臺化」仍會持續進行,還好經過2年多來的考驗,已證明多數臺商有能力因應此變局,且成為受惠者。在未來美中對抗的新回合,臺商仍會延續過去突破困境的精神,除繼續耕耘現有的中國大陸市場外,也將隨著投資據點的擴散,特別是新南向國家,依循過去在中國大陸投資與市場開拓的經驗,先運用當地低廉的資源,傳產與臺灣優勢的電子資訊業並行,其產品除行銷全球並配套當地廠商外,亦能開拓人口紅利下的龐大消費力。故臺商須重新思考投資布局,包括海外新生產與新市場據點的布建,這將是臺商須嚴肅面對的新挑戰。

事實上,前往新南向國家設廠並爭取當地市場,不僅是臺灣政府政策與臺商策略,中美日韓歐等先進國家同樣依循在中國大陸的投資經驗,到這些新興國家尋求新的投資據點與市場機會。加上國際品牌的帶動作用,如蘋果到印度、三星到越南,將在當地形成產業聚落,且隨著臺商在各國投資的擴大,勢必也會帶動先進製造業及現代服務業進軍當地內需市場。不過,由過去臺商製造業從外銷轉內銷的經驗,發現兩岸縱使是同文同種,仍有許多外銷轉內銷失敗的經驗,故有「不轉型等死,轉型找死」的感嘆。

臺商面對新局勢的最大困難,將是語言不通、對當地市場與法令不熟悉,難以找到適當人才派往各地的問題,雖然臺商會大量啟用當地人,但不論是當地製造或內需開拓,將比以前在中國大陸更艱困,臺商須及早因應並儲備人才,不過,臺灣原本熟悉的中國大陸與美國市場,可多運用其「雙循環」與「用美國貨」的政策,來拓展商機。面對美中新局,相信臺商以過去累積的實力,運用臺灣與當地政府政策與自身資源拓展全球市場,克服種種艱險,將是「關關難過關關過」,臺商也將不再侷限現有中國大陸與歐美市場,反而有新的機會拓展過去不曾觸及的新興市場。