綠能前瞻 永續發展

- 資料發布日期:110-10-20

- 最後更新日期:110-10-20

文《金惠珍》台經院研究一所助理研究員

前言

追求淨零經濟已成為全球共識。2015 年(民國104年)各國簽訂《巴黎氣候協定》(Paris Agreement),同意將全球平均升溫控制在攝氏 2 度之內,並以攝氏 1.5 度為目標進行減碳規劃,因此全球必須於2050年前達到淨零二氧化碳排放的目標,並在2070年前,淨零排放其他所有綠色氣體。

新冠肺炎疫情加速全球淨零轉型之共識,2021年各國更積極承諾減碳目標,並陸續採取行動。4月美國主導的全球氣候峰會上,拜登強調,未來10年是氣候變遷的關鍵階段,美國將在2030年前降低溫室氣體排放至2005年標準的50%至52%;中國大陸也再次宣示2030碳達峰、2060碳中和的目標;日本則預計2030年溫室氣體排放量降低至2013年的46%;7月歐盟執委會提出「Fit for 55法案」,更進一步提出碳邊境稅(簡稱CBAM)機制,將減碳行動延伸至國際貿易規則。而蔡英文總統於4月22日宣示淨零排放的共同目標後,政府已著手進行「溫室氣體減量及管理法」修法,將「2050年淨零排放」納入法條當中,並成立跨部會工作組專責推動相關事宜。

儘管各國領袖對淨零排碳排的宣示行動,8月9日聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)所公布的氣候變遷報告卻成為了「人類的紅色警示」。報告指出,目前地球均溫已增加攝氏1.1度,預計2030年左右地球均溫,將比工業革命前高出攝氏1.5或1.6度,全球升溫攝氏1.5度,恐提前10年發生。隨著各地受到氣候變遷的衝擊,也出現嚴重災情與死傷慘重的悲劇,未來如何在經濟發展與減少碳排等環境友善間取得平衡,勢必成為各國領導人的首要之務。

ESG風險治理帶動淨零轉型

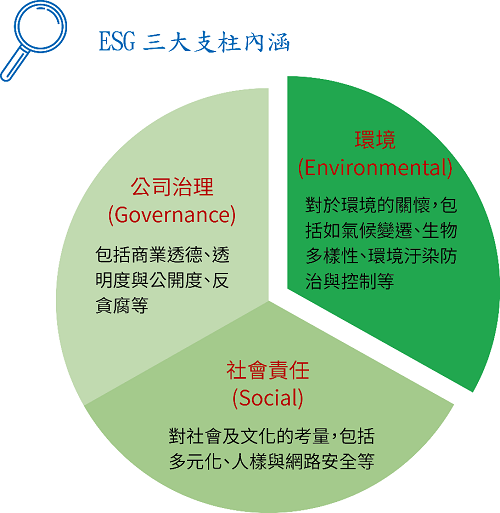

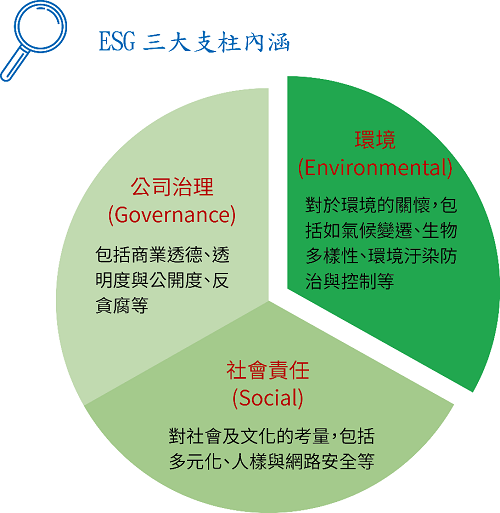

聯合國全球契約(UN Global Compact)於 2004 年首次提出 ESG 的概念,被視為評估一間企業經營的指標,2015年聯合國提出2030永續目標的行動綱領,歐、美政府及金融機構皆陸續簽署參加此項計畫,ESG永續發展成為新顯學。ESG是環境保護(E,environment)、社會責任(S,social)和公司治理(G,governance)所構成三大支柱。其中,環境風險治理成為當前最受重視的議題,2019年9月,聯合國召集淨零排放資產所有者聯盟,由各大機構投資方組成,承諾在2050年前,將投資組合轉向到溫室氣體淨零排放企業,該聯盟宣稱有30個成員,總計資產管理規模5兆美元。

根據世界經濟論壇(WEF,World Economic Forum)發表的《2020 全球風險報告》,環境風險已成為當前全球必須面對的難題,如果不正面回應,首當其衝的就是企業本身。根據統計,美國標普500大企業中,有6成企業的資產是暴露在氣候變遷風險的危機下,而2018年全球80%的保險損失都與極端氣候事件相關,氣候變化風險為企業帶來的財務影響絕對不容忽視。故國際金融穩定委員會(Financial Stability Board)發布「氣候相關財務揭露建議書(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)」,新增揭露氣候相關風險與機會之治理情況、實際及潛在與氣候相關之衝擊,並說明鑑別、評估與管理氣候相關風險之流程及用於評估與管理氣候相關議題之指標與目標等資訊,增進企業因應氣候風險之能力。

零碳排的呼籲不僅在解決氣候問題,更有一些國家將「2050淨零碳排」視為創新科技的起點,例如英國將零碳排視為「綠色工業革命」,分別制定零碳排車輛、離岸風電、綠色運輸、低碳氫能、綠色建築、碳捕存再利用(Carbon Capture and Storage, CCS)等訂出10大計畫項目,並承諾注資120億英鎊對抗氣候變遷;日本提出「2050綠色成長戰略」,鎖定發展節能半導體、次世代太陽能、碳回收、離岸風力、氫能、資源循環產業、電動車及蓄電池等技術。結合綠色科技創新與環境風險治理的趨勢下,淨零轉型的經濟型態正在形成中。

淨零經濟的科學法則

為讓淨零碳排不流於口號,國際重要機構也發展出科學評估方式,作為執行淨零排碳措施有效性檢核與投資之評估。

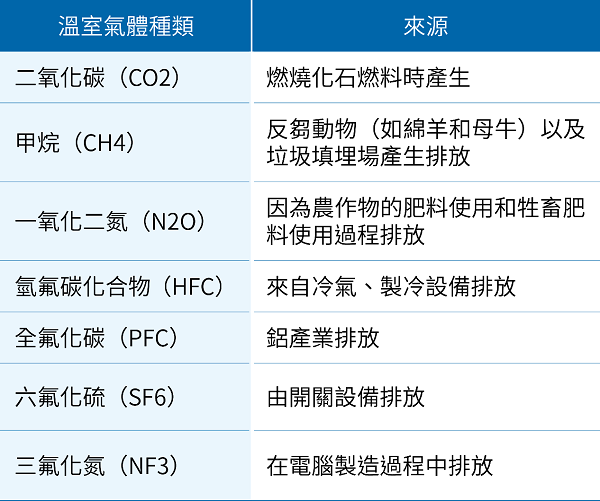

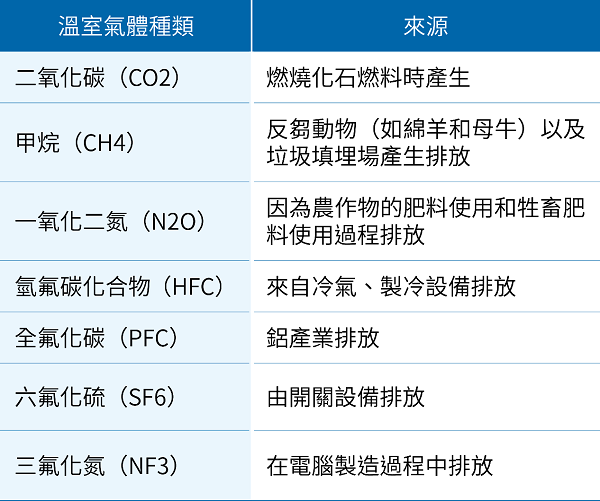

一、氣候中和(Climate Neutral)之目標設定:溫室效應主要來自於大氣中的溫室氣體,而二氧化碳是對環境威脅最大的溫室氣體,因此會先以處理二氧化碳為首要任務,若是一家企業或一個組織的二氧化碳排放量,經過清除二氧化碳達到平衡(衡量期間通常是1年)時,就代表達成碳中和(Carbon Neutral),或是淨零排放二氧化碳;如果一個企業或組織清除的二氧化碳遠超過所排放的二氧化碳,就會達到負碳排( carbon negative) ;若減少所有的溫室氣體排放接近零值就是淨零(Net Zero)。

二、氣溫控制評估方式:評估一家企業目前在經濟體中扮演的角色,並用該企業所有可得的資訊估算在2050年前,該企業可能會帶來的排放量,以及如果全球經濟以一樣的速度來降低排放量,會有什麼成果。

三、碳債務補償之經濟政策工具:現代人增加一單位碳排放,就等於是向未來世代舉債,因此必須承擔未來「碳移除義務」(Carbon Removal Obligation, CRO),預先提撥一筆費用保留給為下一代,作為碳移除(Carbon Dioxide Remove, CDR)的準備金。償還碳債的經濟政策就是採用「碳定價」(Carbon pricing)意即「為二氧化碳制定一個價格」(putting a price on carbon)。碳定價有二大工具,一為碳稅基金系統(tax-fund system),即政府向排放者徵收碳稅的稅率,不僅是減少排放的誘因,還要用以發展碳移除技術;另一是建立一個動態的溫室氣體排放交易系統(dynamic emission trading system),在此排放交易系統中,排放者會被分配排放權外,還有除碳責任(CRO)。根據國際碳揭露專案計畫(Carbon Disclosure Project, CDP)統計,全球有61項碳定價機制,其中包括30個碳稅(Carbon Tax)、31個碳排放交易系統(Emissions Trading System, ETS)。

四、氣候變化風險:分為實體風險及轉型風險兩類。實體風險指對實質資產造成衝擊的相關風險,當中涵蓋急性風險和慢性風險;而轉型風險則指過渡至低碳經濟的相關風險,當中涵蓋監管風險、訴訟風險、受氣候變化影響的市場變動及技術風險以及聲譽風險。這些風險不僅會為企業帶來營運上的挑戰,也可能帶來對收益、負債、現金流影響的財務負擔。因此,企業需要投放額外資源管理這些風險並納入業務決策過程,以避免公司之損失。

淨零減碳將改變全球供應鏈發展

產業轉型需要時間,但有越來越多經濟體設定轉型目標,目前已有131國、524個城市宣示2050年前達到碳中和,307家企業宣布100%使用再生能源,拒用化石燃料,科技巨擘蘋果、Google及微軟等跨國企業,更承諾淨零排放。國際間的永續意識快速崛起,減碳已成為企業策略的首要之務。觀察全球淨零碳風潮,將對國際供應鏈帶來4大變化:

一、無法達到減碳目標的供應商,在國際市場發展空間將受到壓縮。為加速實現淨零碳目標,國際大廠進行供應商評選時,將更看重供應商減碳表現,因此各企業在減碳行動上與其他競爭者競賽若無法勝出者,就僅能轉向減碳要求較低的客戶與市場,而這類市場的獲利性可能較低。

二、全球價值鏈的利益分配或更向跨國企業傾斜。要實現淨零碳目標,創新技術發展扮演舉足輕重之地位,然而技術創新亦需要極高資本與人力投入,可預見這些淨零碳技術將掌握在先進國家與跨國企業手中,而無力自行開發淨零碳科技的中小型規模企業,必須在碳交易市場向掌握淨零碳技術的跨國企業購買碳排放憑證,致使價值鏈利益分配更兩極化。

三、綠色供應體系中,由先進者占優勢地位。企業的碳排放量大多取決於使用的設備、產線與工廠的設計,越早投入綠色轉型的企業,就能越早享有減碳的成果,進而在淨零碳導向供應鏈中佔據更穩健位置。

四、廠商偏好就地採購或向綠色貿易自由度較高地區移動。為了減少碳足跡,在有替代產品的前提下,廠商會優先選擇就地採購;再者,對各國而言,淨零碳的前提仍是保護自身經濟利益,預計淨零碳話語權較高的國家,可能先設立普遍性綠色貿易規範,再透過個別貿易談判,開放特定國家、特定商品免關稅進入市場。廠商為鞏固本身在供應鏈之地位,可能傾向往綠色貿易自由度較高的地區移動。

臺灣永續新經濟發展方向

臺灣高度參與國際供應體系,須審慎面對這場綠色競賽。臺灣的主要競爭國日本與南韓,都已承諾2050碳中和,日本調高減排目標,2030年將比2013年削減46%,韓國則將中止投資國際煤電,具體對中日形成壓力,排碳最多的中國大陸承諾2030年達排碳高峰,2060年達碳中和,其後續作為將牽引國際政治經濟版圖。

臺灣在美中角力戰中,握有半導體與資通訊關鍵零組件的戰略地位,吸引臺商回流、外商進駐,推高了能源、土地與水資源的需求,在疫情下經濟正逆勢成長,如果無法擺脫經濟與碳排掛鉤成長的模式,將難以因應碳關稅與全球綠色產業要求。因此,減碳不僅是為了環境保護,也是臺灣生存競爭的關鍵行動。

我國是國際供應鏈重要之一環,政府與企業都應更積極思考要利用減碳來增進投資、創造就業機會,同時走出一條國家永續的新方向,其具體發展建議如下:

一、企業經營思維:落實對氣候變遷及淨零碳排目標等因素帶來的挑戰,臺灣已在去碳之路前行,企業需積極強化氣候變遷資訊的揭露,強化ESG治理,從管理層級建立永續管理思維,並落實到企業流程及供應鏈,採用符合國際標準的揭露制度,塑造高透明度的低碳文化,引領企業邁向低碳排放的未來。

二、政府治理:臺灣以國際貿易為經濟命脈,除了加速進行「溫室氣體減量及管理法」(溫管法)修法,藉以加速推動去碳目標的達成之外,需重視國際實行碳邊境稅以達成淨零排放趨勢,積極落實「有效碳定價」,以維臺灣產業在國際上的競爭力。

三、科技創新:依據IEA的2050淨零路徑圖1要在2050年前實現全球淨碳排放量降至零,提出能源、工業、運輸與建築之4大部門的淨零排放路徑里程碑。臺灣以科技立國,需結合產官學研力量,積極進行ESG創新生態布局,用科技結合商業解決碳排放,創造新經濟。

2021年11月 COP262即將在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行,全球都在看人類社會究竟能否通力合作,達成2050淨零排放的共同願景。臺灣無法置身事外,政府部門、產業界到民間機構必須加速淨零轉型發展,確保臺灣在這場國際淨零排放賽局中維持國際競爭力。

註1、國際能源署(IEA)在2021年5月18日,發表了第一份全球能源系統達到淨零排放的預測路徑分析報告「2050淨零:

全球能源部門路徑圖」(Net Zero by 2050: ARoadmap for the Global Energy Sector)。

註2、COP(Conference of the Parties)是指197個國家每年一次的首腦峰會,討論氣候變化和各國的應對方案、承諾和行動。

《聯合國氣候變化公約》自1994年3月21日生效,COP26是自生效後第26次峰會。