美中第一階段貿易協議後看台商產業鏈未來布局動向

- 資料發布日期:109-02-14

- 最後更新日期:109-02-14

文《許加政》 資策會產業情報研究所資深產業分析師

緣起

川普上任後,以「美國優先」為訴求,力圖改善美國經濟,打擊巨額對外貿易逆差,並改善中國大陸對美國智慧財產權的侵犯,於2018年3月22日簽署備忘錄,宣布以「中國偷竊美國智慧財產權和商業機密」為由,研擬對從中國大陸進口的產品徵收關稅,美中貿易戰因此展開。

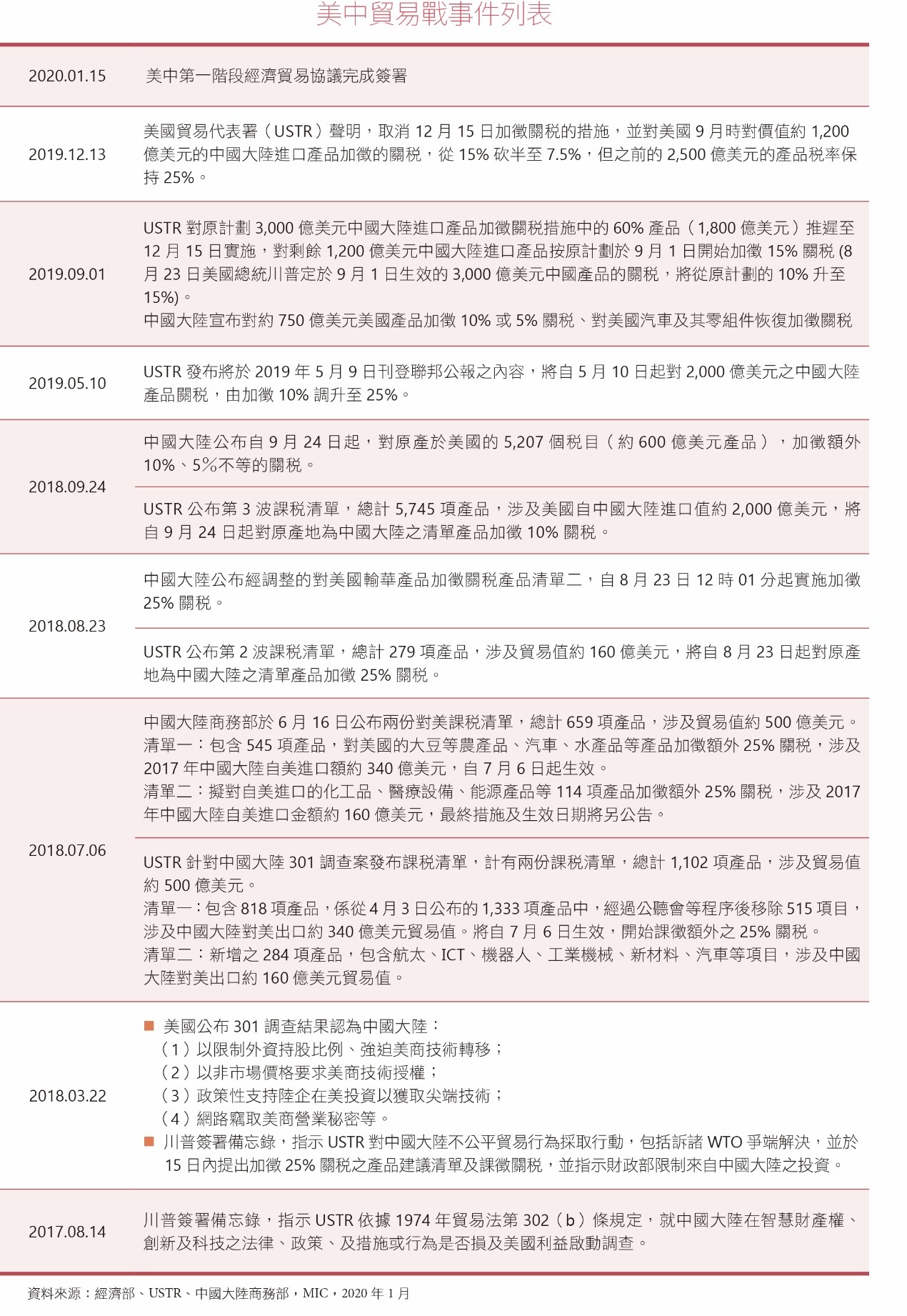

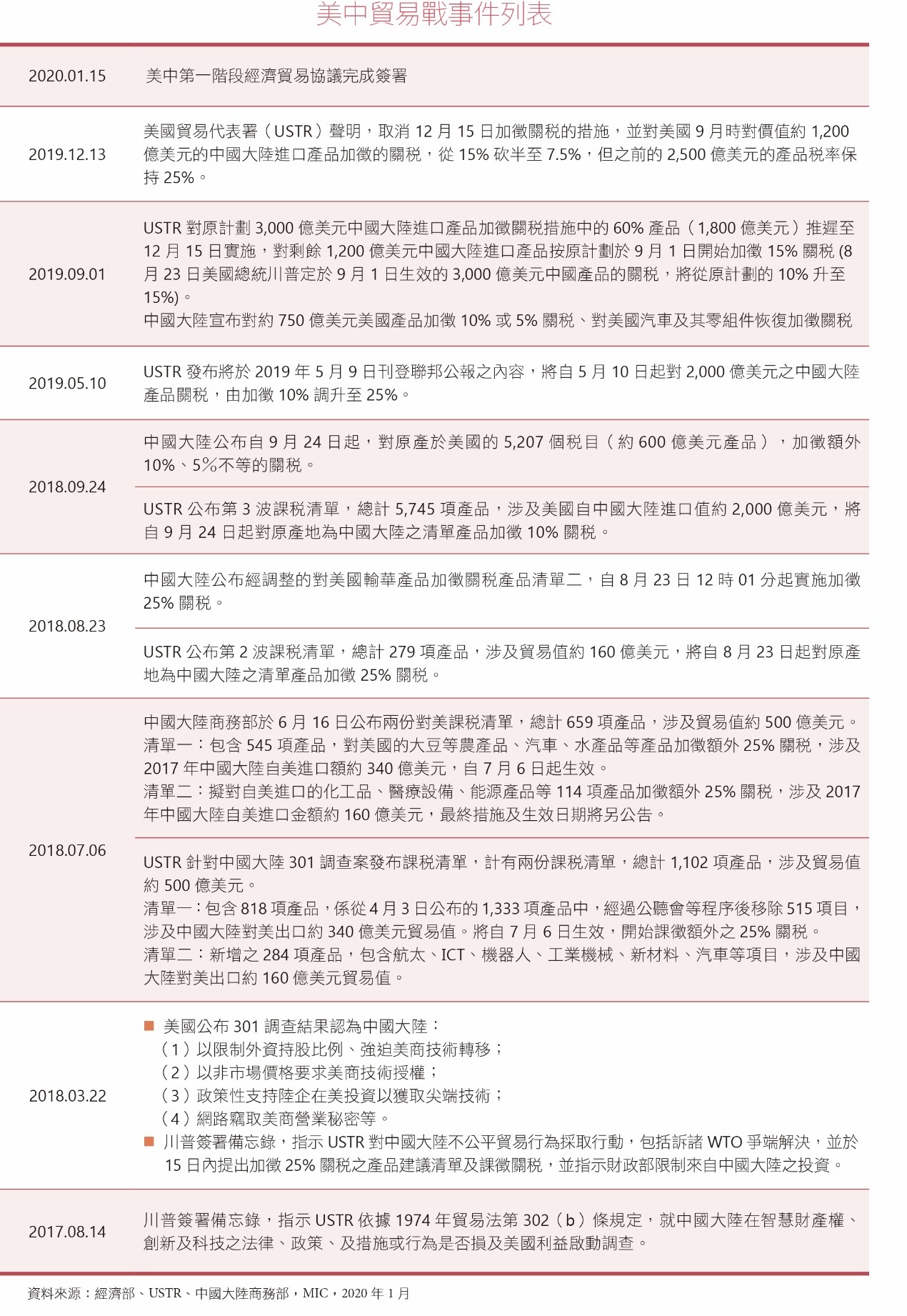

美中關稅課徵過程

美國於2018年7月第一波對價值340億美元、2018年8月第二波對價值160億美元的中國大陸進口產品課徵25%的關稅,中國大陸也立刻採取報復措施,對相同金額的美國進口產品課徵同樣的關稅。之後美國於2018年9月對中國大陸發動第三波制裁關稅,將價值2,000億美元的中國大陸進口產品課徵10%關稅,而中國大陸也反制對價值600億美元的美國進口產品課徵5%~10%關稅,不過2019年5月美國再將上述2,000億美元中國大陸進口產品關稅進一步調高至25%,中國大陸也將上述600億美元美國進口產品關稅提高至10%~25%。

2019年8月上旬,川普不滿中國大陸對美國農產品的購買進程太慢,因此在推特宣布將在2019年9月1日起,對餘下價值3000億美元的所有中國大陸出口美國的產品徵收10%的關稅。但其後美國貿易代表署(USTR)對原計劃3,000億美元中國大陸進口產品加徵關稅措施中的60%產品(1,800億美元)推遲至12月15日實施,對剩餘1,200億美元中國大陸進口產品按原計劃於9月1日開始加徵15%關稅;而中國大陸政府則是宣布暫停購買美國農產品,並宣布對約750億美元美國產品加徵10%或5%關稅、對美國汽車及其零組件恢復加徵關稅。直至2019年12月1日川普和習近平在G20峰會期間同意貿易戰休兵90天,尋求解決之道,啟動新新一輪的美中貿易協商。歷經近13輪的雙方磋商,終在2020年1月15日完成簽署長達94頁的美中第一階段經濟貿易協議。

美中第一階段經濟貿易協議

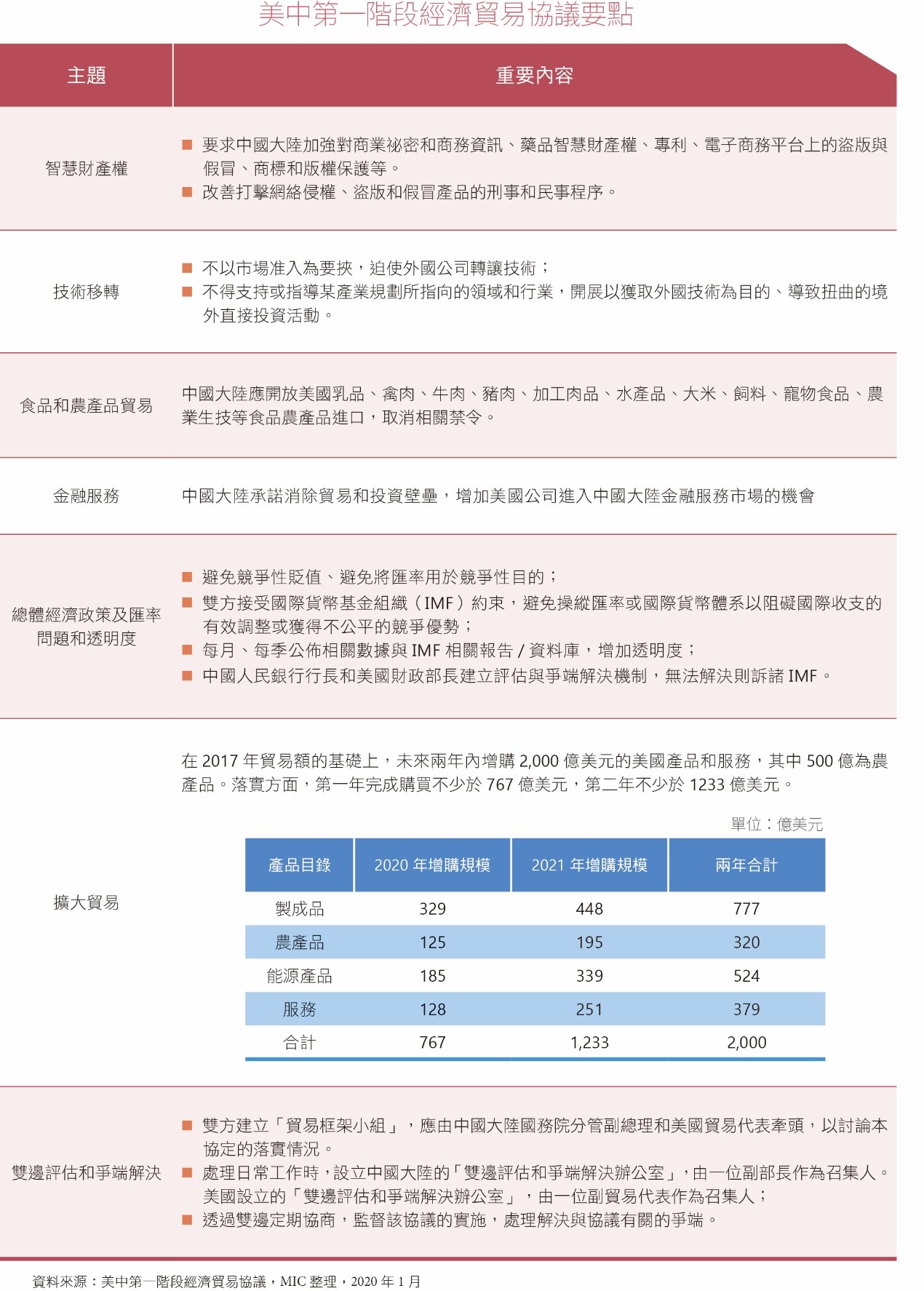

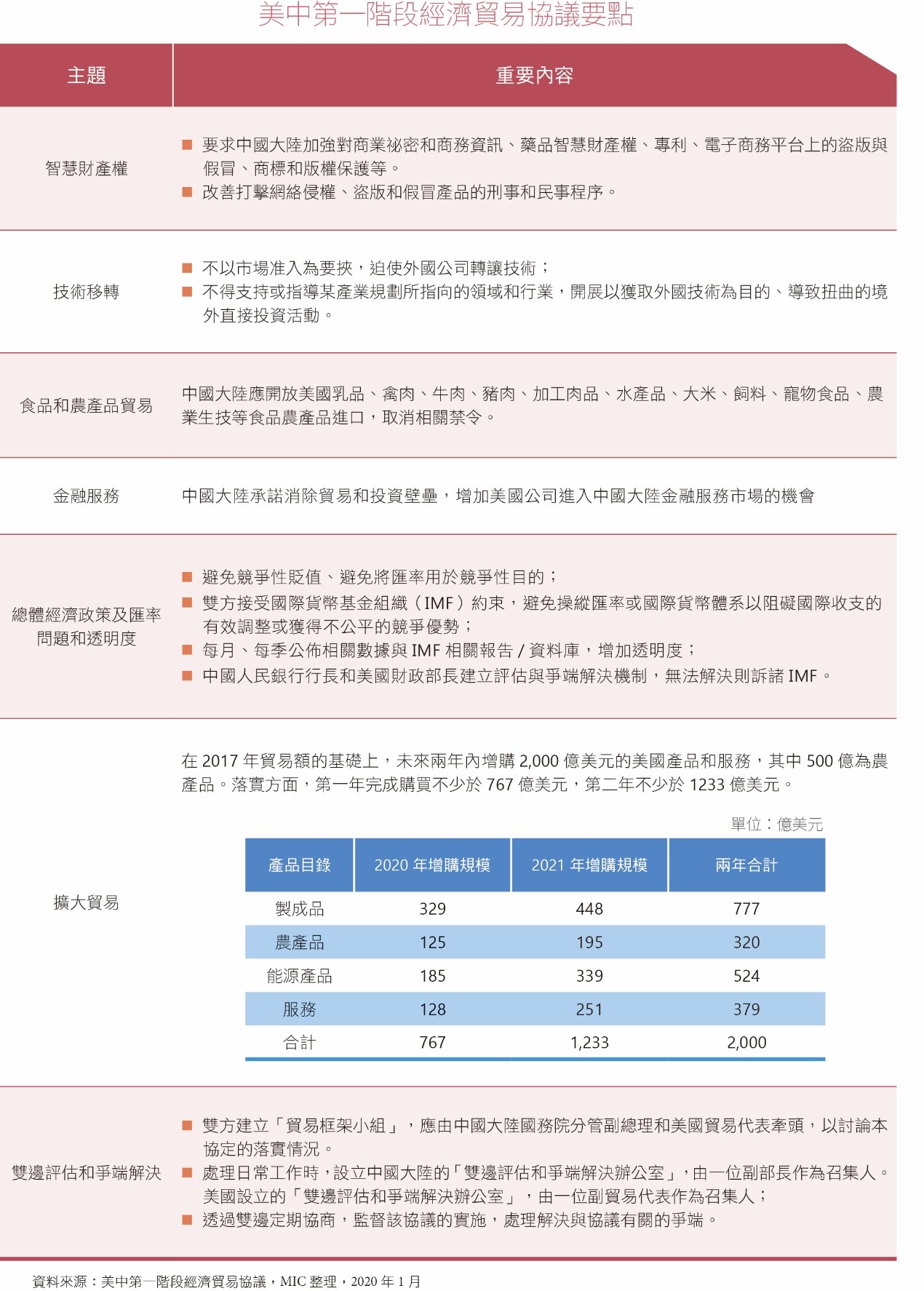

美中第一階段經濟貿易協議已於2020年1月15日簽署,中國大陸將取消或縮減對美國的產品和服務的法規及禁令,並協助在中國大陸的美商企業更能保護自身智慧財產和進一步打開中國大陸市場。而作為中國大陸同意簽署的條件之一;美國同意將價值 1,200 億美元的中國大陸產品關稅減半至 7.5%,並暫緩其他計劃中的關稅。

協議文本共分八章,包含智慧財產權、技術移轉、食品和農產品貿易、金融服務、總體經濟政策及匯率問題和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款。

美中第二階段經濟貿易協議影響因素

雙方簽署協議後,值得我們關注的是美中兩方的態度,雖然川普表示:「邁出了與中國大陸建立公平互惠貿易之路的重大第一步,」;中方貿易談判代表劉鶴在簽署儀式上朗讀習近平的口信,強調「我們有一千條理由把中美關係搞好,沒有一條理由把它搞壞。」而且「合則兩利,鬥則兩傷。」

但美方仍強調,中方同意對多項重要領域進行結構性改革,包括同意不再強迫外企轉移技術,並會解決美方長久以來對智慧財產權的關切。劉鶴則強調:「協議義務大體實現了平衡、對等,中方作出的一些承諾,充分考慮了我國改革開放和推動經濟高品質發展的內在需要,有助於進一步釋放中國大陸經濟的發展潛力,符合我國的長遠利益。」雙方顯得有些同床異夢。

再就美中第一階段經濟貿易協議內容來看,關稅並沒有進行任何的調整,甚至成為美國做為第二階段談判的籌碼。因此對於企業來說,因應關稅調整的不確定性,仍會持續作為未來布局的考量。

另外要考量的重點則是美中貿易戰轉為科技戰影響,美國過去已將華為及其70家公司、中興通訊、中遠海運、海康威視、大華科技、科大訊飛、曠視科技、商湯科技等超過百家的中國大陸企業列入實體清單,都成為我國廠商在未來布局影響因素。總而言之,美中貿易戰雖然已達成第一階段協議,但長期來說,美中之爭仍將持續,特別是第二階段將涉及監管議題、補貼、國企、網路監控,甚至人權等難題,這都將讓全球經濟、產業與企業布局處於隨時變動的情況。

台商布局動向

企業布局動向來看,美中之爭已成持久戰,加上日韓貿易戰,將促使各國保護主義興起,使出口關稅提高及全球運籌成本提高,因此臨近市場策略將讓東南亞、印度、墨西哥等開發中國家成投資熱區。

其中新南向國家生產基地具勞力密集、低成本、大規模生產等特性,成為台商移轉價值鏈考量生產區域選項。對於美洲市場包括到墨西哥投資,其市場特性享有關稅優惠、低成本生產、地域優勢貼近美國市場;抑或是直接投資於美國,直接接收市場反應,且更容易取得生產原料。

就個別產業來看,最需要移動的產業別以受美中貿易戰影響最大的電子資通訊產業為主,只是對於已全球布局的電子業來說,加上過去的一年多已將產能往東南亞、歐洲與美洲轉移,未來除非有更大幅度的關稅加徵,否則不易有更大產能的移動。在機械產業部分,我國出口至中國大陸以內需為主,因此對我國機械產業直接衝擊不大;但在工具機部分,長期來看,美國對於中國大陸製造業所帶來的威脅仍會持續關注與施壓,因此相關製造業者開始布局中國大陸以外的生產基地,因此添購新機械設備的商機開始浮現;最後則在石化、塑膠及橡膠製品部分,倘若貿易戰有再擴大,可能導致中國大陸家電、建築、汽車等產業需求衰退,將間接使其對中上游塑膠及橡膠製品需求減少。

對於回台企業可布局打造台灣成為「全球高階製造中心」,在5G、物聯網、AI、車聯網等新技術應用上聯合開展技術和產品研發,儘快將新技術轉化為實際的商業價值。為因應美中之爭的持久戰,台商可考量高階產品的研發製造及資安議題,或是應國際大廠要求,將高階生產線移回台灣。面對台灣五缺問題,台商在回台投資時,可朝導入智慧化生產,成立營運總部或研發中心等方向以為因應。