後疫情時期中國大陸勞動人資管理新常態分析

- 資料發布日期:110-04-20

- 最後更新日期:110-04-20

文《蕭新永》遠通國際經營管理顧問公司總經理

一、前言

中國大陸改革開放迄今,隨著經濟的快速發展,對人力資源的需求呈現出多樣化趨勢,企業的雇傭模式(用工模式)不再是傳統單一的全日制用工,綁住書面的勞動合同,而是呈現出各種不同的雇傭模式,受到用人單位與勞動者的選擇。

在現代零工經濟、共享經濟背景下,90後員工對就業的觀念迥異於父執輩,再加上數位互聯網及移動技術的不斷發展,促成高效率的人力資源市場向前進展與整合。本文將聚焦於中國大陸雇傭模式的變化趨勢分析,並提出臺商須注意各種雇傭模式的操作重點。

二、雇傭模式的變化趨勢

中國大陸用人單位從傳統全部都由自己招聘的「自給自足」模式,逐漸過渡到將非核心業務外包給外部企業(平臺)的模式,再進入眾包模式,亦即用人單位把過去由員工執行的工作任務,以自由、自願的形式經由平臺分包給非特定的大眾自由職業者。

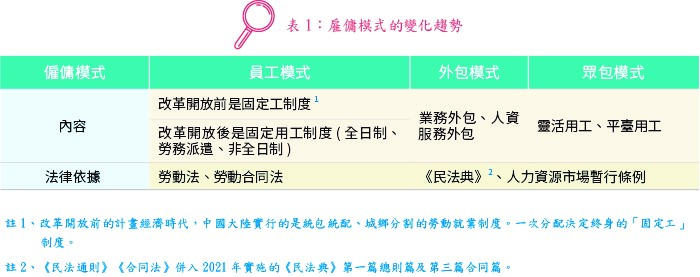

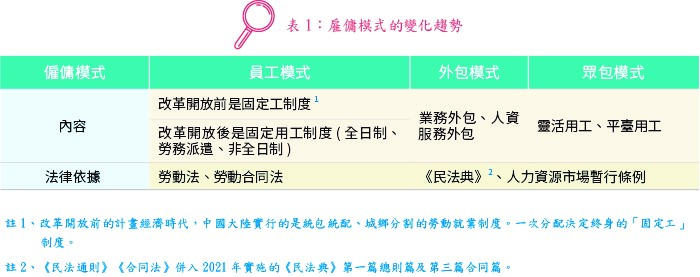

從表一可看出,中國大陸改革開放以來,雇傭模式從員工、外包到眾包,這當中的變化趨勢,茲分析如下:

(一)員工模式:

用人單位依法必須遵守《勞動法》、《勞動合同法》規定的全日制用工之規定,建立標準勞動關係。另外再以勞務派遣及非全日制用工之非標準勞動關係為補充雇傭形式。

1.全日制用工:勞雇雙方以簽訂書面勞動合同為必要,否則雙方都會有法律責任。換言之,企業不與勞動者簽訂書面勞動合同,按《勞動合同法》第82條規定,於沒有簽合同期間,每月

要支付員工2倍工資;另按《勞動合同法實施條例》第5、6條規定,有證據證明勞動者故意不簽勞動合同的,會有被終止勞動關係的風險。企業同時依規定參加社會保險、繳納社保費,以及遵守處理員工的工時制度、工作日規定、最低工資標準、加班費率、假期與請假、解除與終止、經濟補償、勞動爭議等勞動法律的規定。

2.勞務派遣:依照《勞動合同法》第5章第2節的規定,用工企業與勞務派遣單位簽訂「勞務派遣協議」,將符合需求條件的員工派往用工企業工作,並由企業對其進行現場管理、指揮和監督,這是一種特殊的雇傭模式。根據法律規定,用工企業只能在臨時性(指存續時間不超過6個月的崗位)、輔助性(指為主營業務崗位提供服務的非主營業務崗位)或替代性(指用工單位的勞動者因脫產學習、休假等原因無法工作的一定期間內,可以由其他勞動者替代工作的崗位)等等崗位上使用被派遣勞動者,且使用的被派遣勞動者數量不得超過企業全體員工總量的10%。

3.非全日制用工:依照《勞動合同法》第5章第3節的規定,勞動者在同一用人單位平均每日工作時間不超過4小時,每週工作時間累計不超過24小時的用工形式,可以簽書面合同也可口頭約定,不必約定試用期,可以隨時終止勞動關係,且不必支付經濟補償金。非全日制用工的計薪方式,以15天為支付週期,並按小時計酬為主。另外非全日制用工並非都不繳社會保險,還是需要為勞動者繳納工傷保險費。

(二)外包模式:

外包是指企業把精力放在自己擅長或核心的業務中,將不具核心競爭力的業務,或不擅長的、別人做比自己做更有效率的業務外包給專業的機構處理。

由於勞動法律規定的勞務派遣用工極為嚴格,限制用工單位的崗位及勞務派遣人數的比率(詳如前述),同時又規定勞務派遣工與正常用工必須同工同酬,如此規定,用工企業也就很難達到降低勞動成本的目的。因此許多企業在人力資源服務公司的引介下,思索另外能夠降低勞動成本的用工方式,致使過去以《民法通則》、《合同法》(2021年(民國110年)1月1日《民法典》正式施行後同步廢止)為法律依據的外包模式興起,廣受企業的歡迎,然卻造成有的企業違法執行假外包真派遣的案例,影響到勞動者的權益。因此各地方政府就以法律形式堵住此一漏洞。例如《江蘇省勞動合同條例》第36條第3款就規定:「以企業的名義提供勞動,以及其他名為勞務外包實為勞務派遣的,其勞動者的人數納入前款規定的比例計算。」

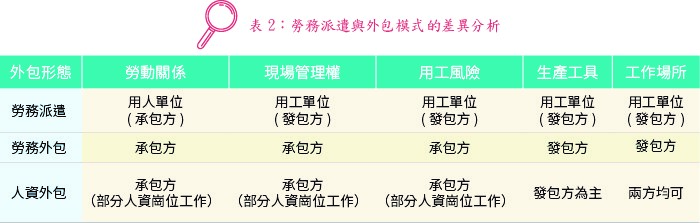

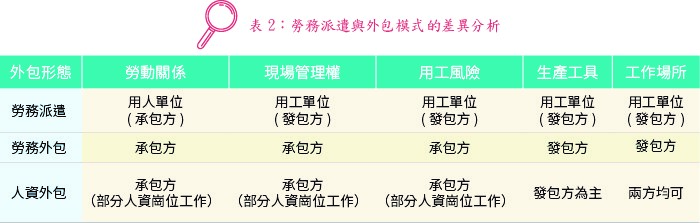

至於勞務派遣與外包模式的差別在哪裡呢?我們從「勞務派遣與外包模式的差異分析」(表二)就可看出端倪:

從勞動法律來講,勞務派遣不是外包型態,因其受《勞動合同法》的調整,針對的是人,而外包用工所針對的是事(項目內容)。這當中最大的差別在於勞務派遣的用工單位(發包方)有現場管理權以及因而產生的用工風險,而外包用工的發包方沒有現場管理權,然有用工風險。如果外包方把工作場所放在發包方公司、工廠裡面,且將現場管理權歸諸發包方,就有可能被認定為勞務派遣的事實了。

中國大陸企業靈活用工和勞動者靈活就業的人力資源環境,最近幾年得到很大的發展,提高了人力資源的配置效率,也為就業者提供了平衡工作和生活的新選擇。其中眾包用工更是突顯於人力資源市場,例如斜槓族(Slashies),有一間

工作室、一部電腦,甚至一支手機,就能完成合作方(雇主)所交付的任務。

經由人力資源市場(媒合者、平臺)進行雙向選擇已經成為最主要的擇業方式,從而改變雙方的勞動關係成為合作關係。根據自身專業能力與發展,勞動者願意在各類用人單位之間流動,打破了城鄉、地區、行業的界限。這種變化表明經由人力資源市場擇業是未來的人力資源發展趨勢。更指出中國大陸的人力資源服務行業的未來性,推動靈活用工的快速發展,目前著名的人力資源服務企業,例如科瑞國際、萬寶盛華、人瑞等等。靈活用工的快速發展是市場的需求結果,也是人力資源服務行業開創的結果。

雇傭模式中出現了不少新名詞,例如眾包、獨立承包商、事業合伙人、自雇等等,名稱雖不一,但都表現為一種趨勢,即用人單位與員工之間,不再是勞動關係,而是合作關係。這種合作關係的本質在於雙方不簽勞動合同,也無社會保險、最低工資、加班、產假、病假、年休假等等基於勞動法律的保障條款。這種用工模式,既符合了用人單位控制人力成本、降低法律風險、實現靈活用工的需要,同時也迎合了不少「90年代或95年代(Z世代)」勞動者對獨立、自由工作的嚮往。當前著名的眾包網平臺有智慧島,創意功夫網,電猴網等等。

在平臺用工體系裡,有三種角色,企業、平臺與自由職業者。雇傭各方之間的合作關係有「四流合一」流程與內容。即業務(服務)、資金、合同、票據(發票)。

具體而言,平臺用工的操作程序,求才企業向用工平臺發布求才條件及任務,自由職業者經由用工平臺媒介承攬業務。企業與平臺之間簽訂綜合服務協議,個人與平臺之間簽訂合作夥伴協議(分包協議),因此雙方是合作關係而非勞動關係,這時企業用工已進入眾包模式,自由職業者與企業係平等主體之間的合作關係。用人企業將眾包費及管理費匯給用工平臺,用工平臺再將眾包費(勞務報酬所得)支付給個人(自然人),並由平臺代自由職業者申報個人所得稅,同時個人應當辦理個人所得稅年度匯算清繳,稅率為3%至45%。如果個人申請為個體工商戶或個人獨立企業,在此種形式下,自由職業者以個體工商戶或個人獨資企業等法律主體形式承接企業發派的任務需求獲取服務費用(經營所得),可向企業開具發票,再減除成本、費用以及損失後的餘額為全年應納稅所得額,按照5%至35%繳納個人所得稅。

企業經由靈活彈性的用工選擇程序,可找到所需要的適當人才,提高用人效率,降低勞動成本。《社會保險法》也規定靈活就業者可以自行投保基本養老保險及基本醫療保險。也因此用人單位就可降低勞動成本,包括:社會保險費、住房公積金、殘保金、解除或終止合同的經濟補償金等。

三、雇傭關係的歸類

上述雇傭模式,從變化趨勢中可歸類出雇傭關係的型態與種類,如下分析:

(一)標準勞動關係:

全日制用工、勞務派遣工(勞務派遣單位)、共享用工(員工出借方) ;

(二)非標準勞動關係,廣義的「靈活用工」:

非全日制用工(小時工)、勞務派遣工、退休返聘人員、實習生(全日制學校);

(三)合作關係,狹義的「靈活用工」:

業務(勞務)外包、人資服務外包、合夥、自雇、平臺用工、眾包、共享用工(員工借入方)等多種多樣的用工型態。

這些雇傭關係型態同時並存於人力資源市場,以供用人單位依經營管理需要,或勞動者依專業能力進行匹配選擇。

四、臺商須注意各種雇傭模式操作重點

(一)正確的法律依據:

在企業的用工型態中,全日制、非全日制、勞務派遣制,法律依據是《勞動法》、《勞動合同法》及相關勞動法規政策,其他用工型態應依據《民法典》第一篇總則、第三篇合同及相關法律法規政策。經營勞務派遣、外包、眾包等業務之人力資源服務機構須受到《人力資源市場暫行條例》的規範。

(二)雇傭時訂立書面合同:

全日制用工需要簽訂書面勞動合同,依《勞動合同法》第17條的規定,明確雙方的權利義務關係;退休返聘、實習生應簽訂勞務合同,明確界定雙方權利義務;勞務派遣,用工單位可分別與勞務派遣單位簽訂勞務派遣服務協議書,規定被派遣員工應同時遵守勞務派遣單位和用工單位的規章制度,當規章制度有衝突時,應以用工單位的為准,並要求勞務派遣工應當與勞務派遣單位簽訂勞動合同。此外用工企業要選擇值得信賴的派遣單位;平臺用工,自由職業者可與企業簽訂合作協議書。

(三)外包模式的法律關係:

需要從發包方、承包方、勞動者三方之間的關係確定,應避免被認定為假外包真派遣的風險。承包方和勞動者之間為直接勞動關係,或可能存在勞務關係,或者現在新型的合作關係或者轉包關係等等。發包方和承包方之間因簽訂外包合同而各自承擔相應的權利與義務,雙方為合同關係。

(四)平臺模式的合作關係:

各方應當符合法律要求以建立合作關係,包括業務(服務)、資金、合同、票據(發票)等「四流合一」程序,經由簽定合作協議書,以明確各方的權利和義務。

(五)共享用工的合作關係:

不同企業主體之間為調節期階段性(淡旺季)用工緊缺或閒置,在尊重員工意願、多方協商一致且不以營利為目的前提下,將閒置員工出借至缺工企業,使人力資源得到優化配置,員工出借方可以降低人力成本,借入方也可以解決用工荒,完成生產任務,並使待崗員工獲得勞動報酬,是一種多方共贏的新型合作用工模式。

(六)參加社會保險:

全日制用工及勞務派遣工應由用人單位負責參加社會保險;非全日制用工,應由用人單位參加工傷保險,勞動者個人自行參加基本養老保險及基本醫療保險;退休返聘人員,已經享受養老保險待遇或領取退休金,不必再參加社會保險,但可納入工傷保險投保範圍,亦可購買商業保險(僱主責任險、商業意外險),以降低企業風險,保障員工的權益;實習生,不能參加社會保險,但可納入工傷保險投保範圍,以保障實習生的權益,或公司購買商業保險,以降低企業風險;靈活就業人員或自由職業者、無雇工的個體工商戶,依規定可自行參加基本養老保險及基本醫療保險。