通膨與通縮隱患下的中國大陸經濟復甦

- 資料發布日期:110-07-16

- 最後更新日期:110-07-16

文《王國臣》中華經濟研究院第一研究所助研究員

中國大陸同時面臨通貨膨脹與緊縮

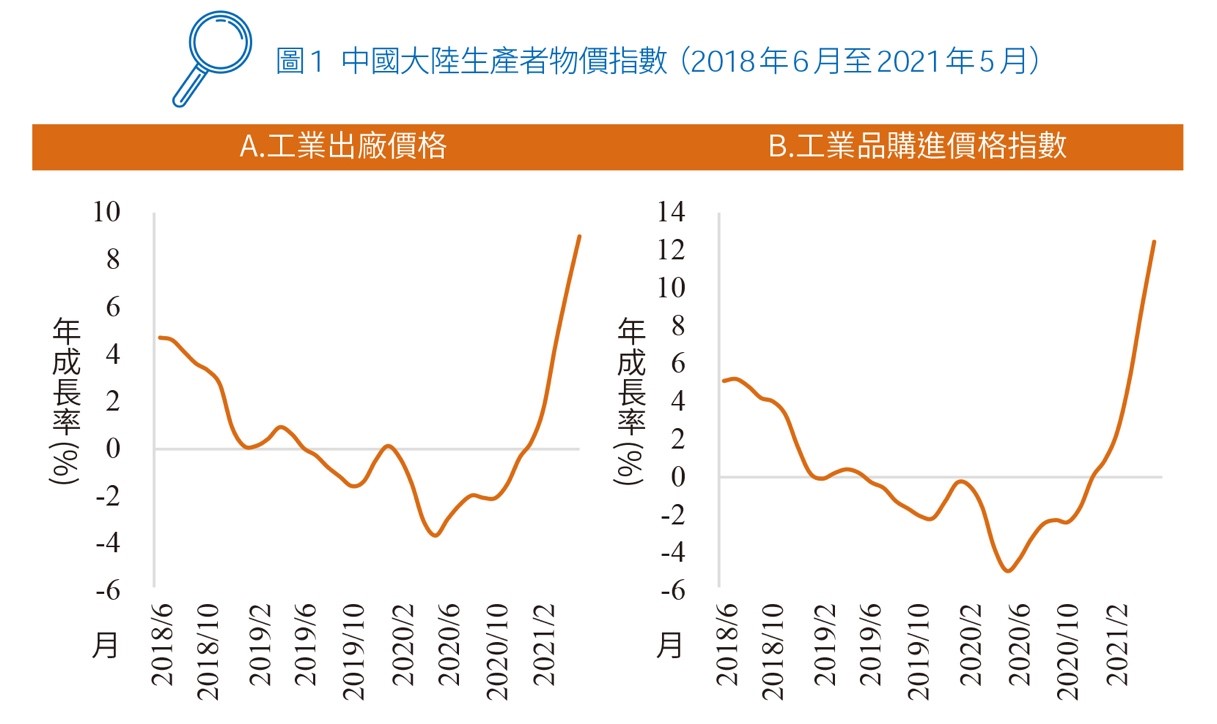

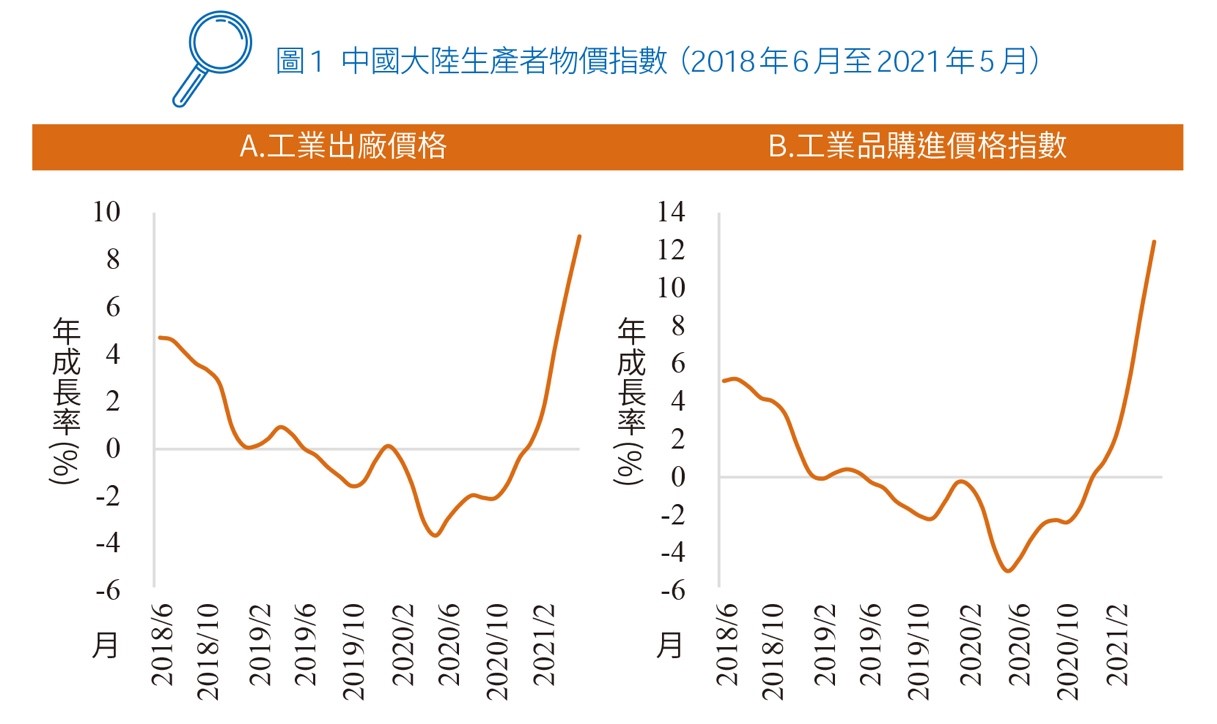

全球經濟逐漸走出新型冠狀病毒肺炎(coronavirus disease 2019, COVID-19)疫情陰霾,國際大宗原物料價格隨之看漲。2021年(民國110年)5月,中國大陸工業生產者出廠價格〔相當於生產物價指數(producer price index, PPI)〕年成長率飆升到9.0%,連續7個月上漲。其中,工業生產者購進價格(相當於核心PPI)漲幅更達到兩位數(12.5%)。換言之,中國大陸面臨嚴重的輸入型通貨膨脹。(見圖1)

特別值得關注的是,中國大陸能源價格持續走揚。2021年5月,燃料與動力類PPI年增20.7%,連續第2個月上升,能源價格上漲導致若干省市拉閘限電,例如:廣東於5月開始實施每周「供四停三」,不利經濟復甦。此外,國際大宗原物料上漲的影響,已由上游傳導到中游。2021年5月,原材料工業PPI年增18.8%,帶動加工工業PPI上漲7.4%,顯示輸入型通膨逐漸擴散。

在此期間,中國大陸末端物價則持續低迷。2021年3月,居民消費價格〔相當於消費者物價指數(consumer price index, CPI)〕年成長率僅0.4%,勉強擺脫連續兩個月的負成長。扣除食品與能源價格後的核心CPI,更能反應通貨緊縮現象。自2020年6月起,核心CPI的漲幅連續12個月都低於1%,顯示民間消費動能萎靡,壓抑CPI的成長空間。(見圖2)

據此,國際組織與法人機構看淡中國大陸物價表現,亞洲開發銀行(Asian Development Bank, ADB)下修2021年CPI年成長率預期值0.3個百分點,經濟合作暨發展組織(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD)的下修幅度倍增到0.8個百分點,國際貨幣基金(International Monetary Fund, IMF)更大砍1.5個百分點,目前僅渣打銀行(Standard Chartered)上調0.6個百分點,但修正後的CPI年增率仍只有1.5%。

通膨與通縮並存對中國大陸經濟的影響

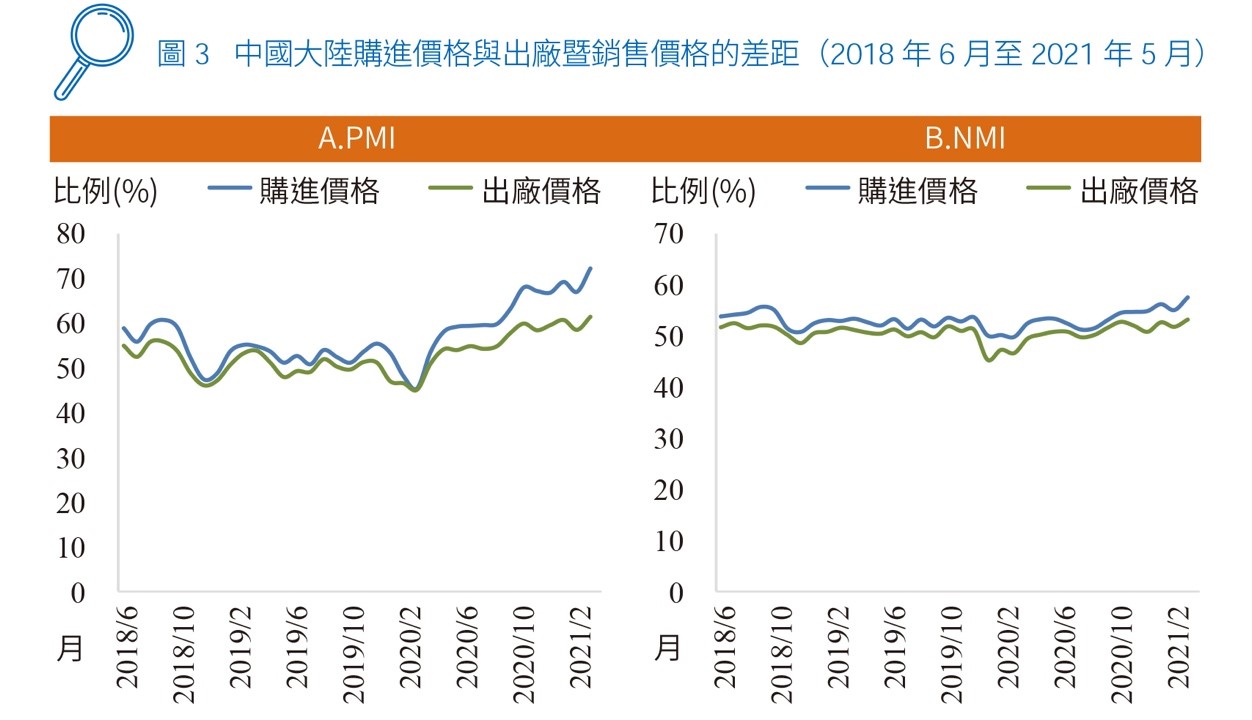

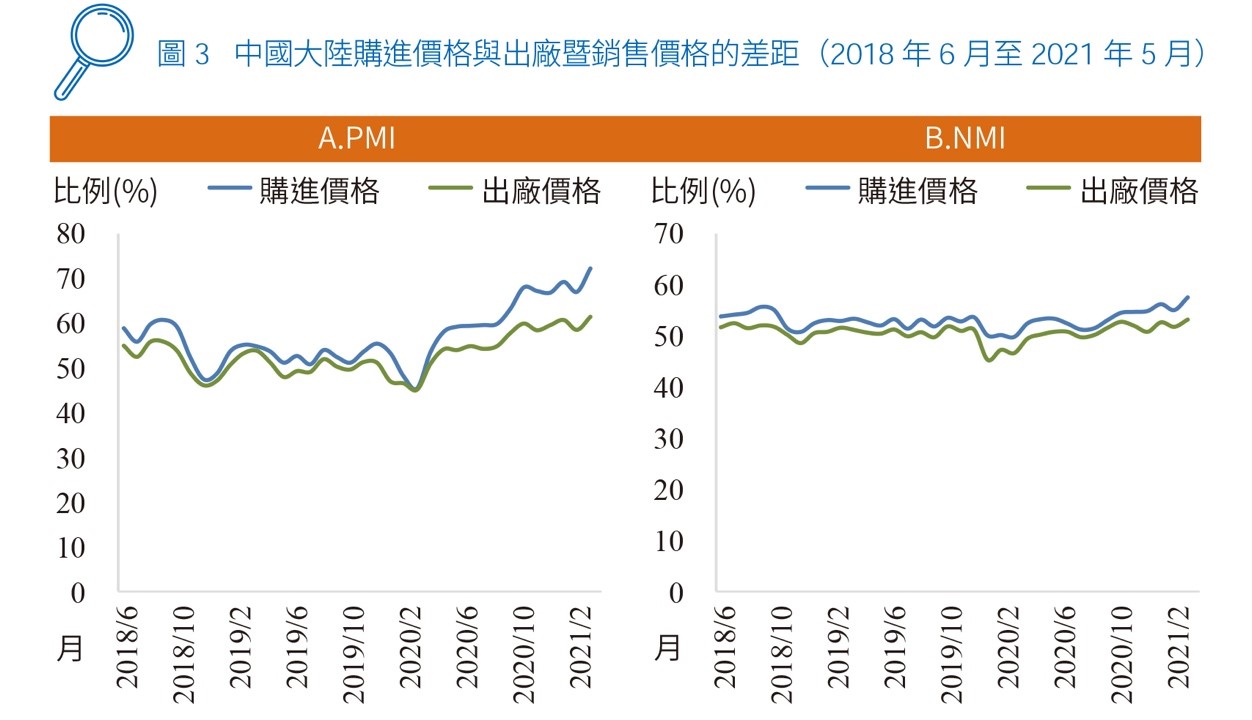

基於通貨緊縮,中國大陸本地企業很難將原物料上漲成本轉嫁到消費端。如圖3所示,2021年5月,製造業採購經理指數(purchasing managers index, PMI)中的購進與出廠價格差距達12.2個百分點,創歷史新高。同期,非製造業採購經理指數(nonmanufacturing purchasing managers index, NMI)中購進與銷售價格的差距亦來到4.9個百分點,僅次於2020年2月封城當下的最高紀錄(5.4%),顯示企業經營愈趨艱困。

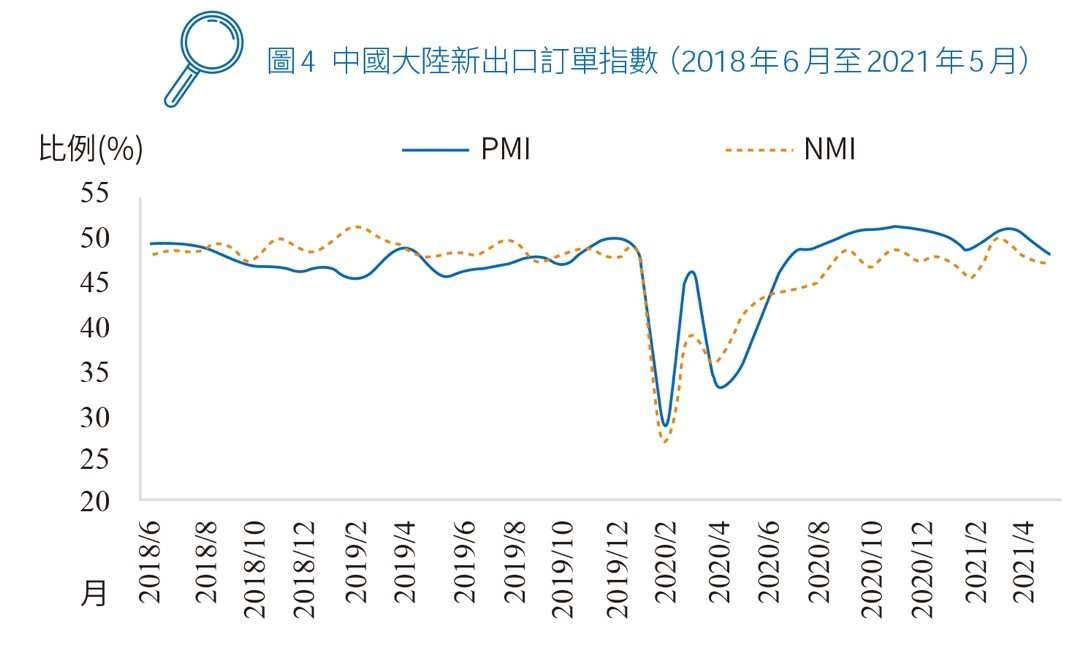

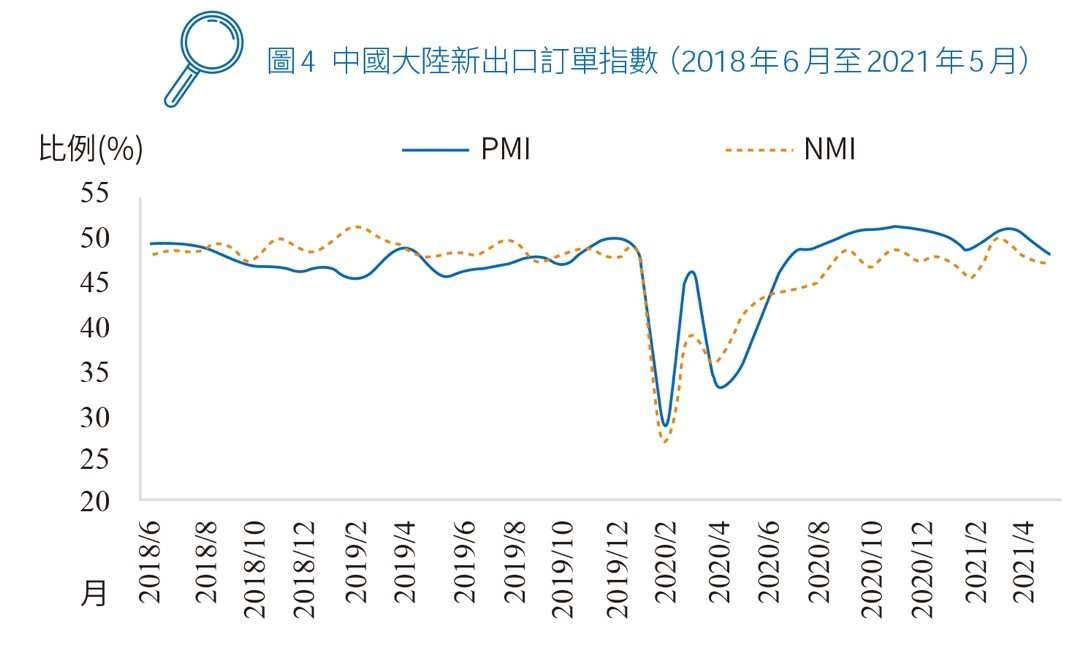

在此脈絡下,中國大陸部分製造商已陸續拒接訂單,甚至考慮暫停營運。如圖4所示,2021年5月,PMI與NMI中的新出口訂單指數,分別落在48.3%與47.6%,皆呈現連續2個月下降的趨勢,且雙雙跌破50%的景氣榮枯線。其中,小型製造業企業縮減產能的徵兆最為明顯,新出口訂單較上月削減2.8個百分點;大型與中型製造業企業,亦同步回落2.0個百分點。

大陸企業縮減產能直接衝擊就業市場。例如:2021年4月底,規模以上工業企業平均用工人數年增1.0%,增速較上月削減0.7個百分點,且連續第三個月趨緩。尤其是,國有企業平均用工人數衰退2.4%,表明國企基於績效而不願增加人事成本。此外,港澳臺與外資企業平均用工人數,也較去年同期衰退1.8%,顯示產業鏈脫鉤持續壓抑就業市場。

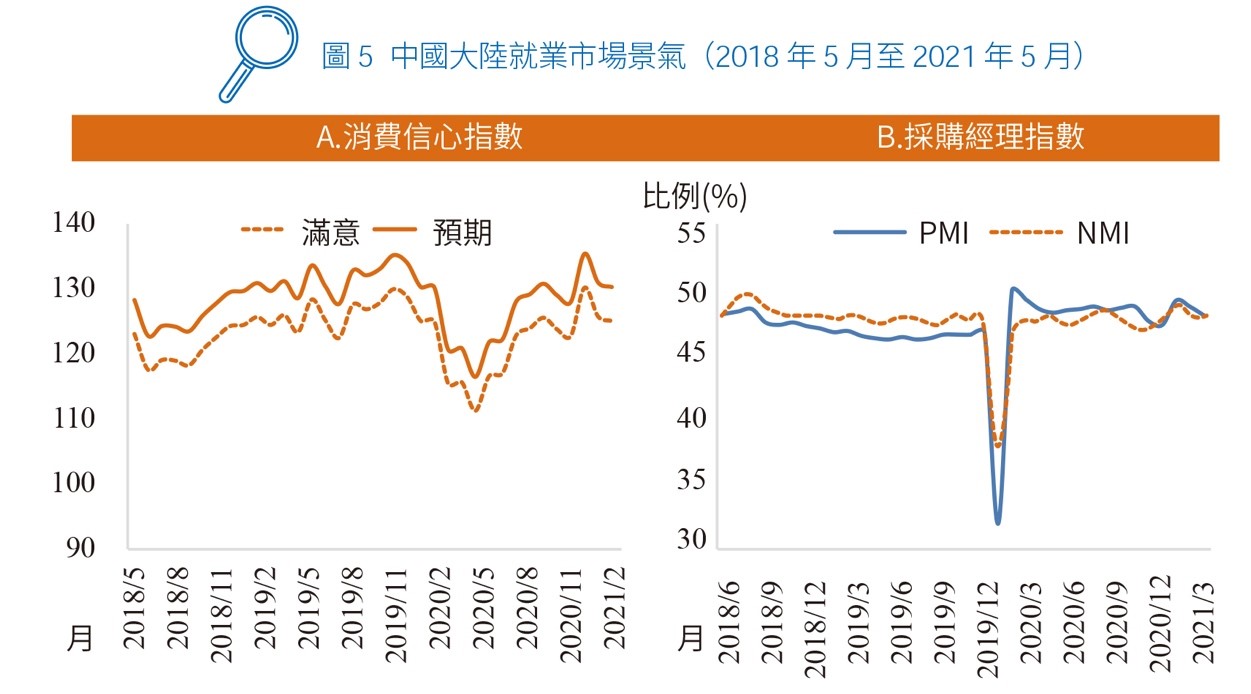

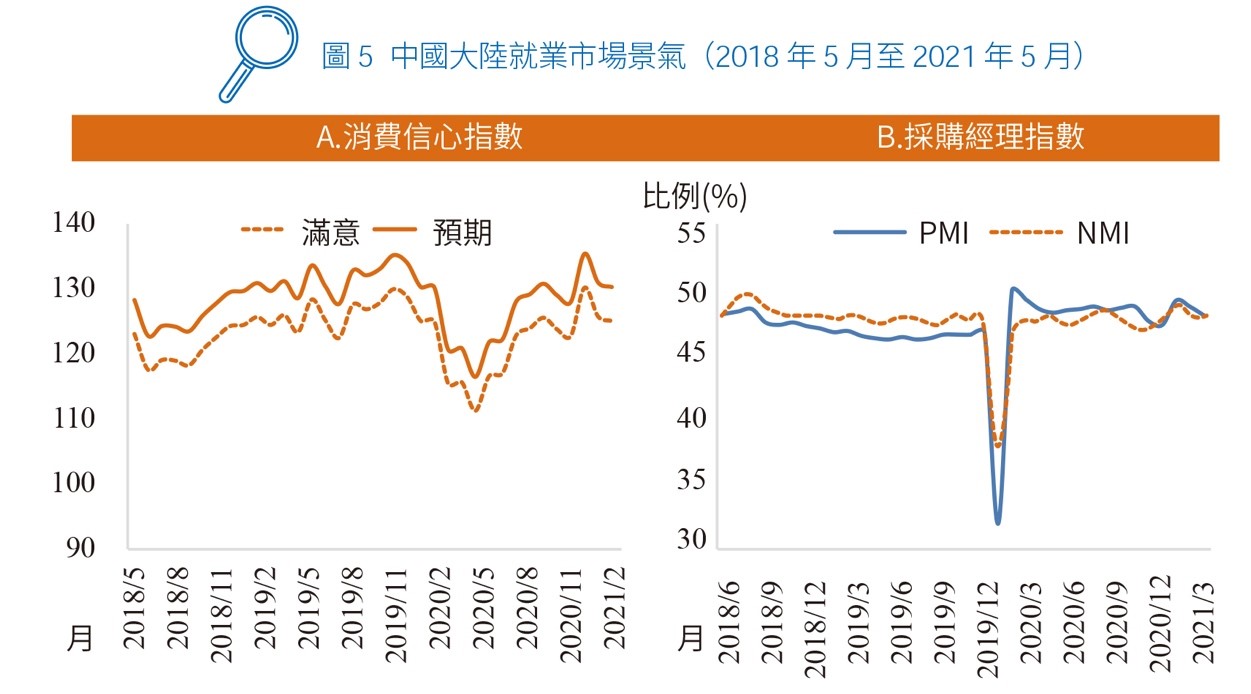

中國大陸國家統計局的消費者信心指數(consumer confidence index, CCI),也能反應民眾對就業景氣的感受。2021年4月,CCI中的就業滿意與預期指數,分別為123.5點與130.3點,皆呈現連續2個月的下滑態勢。同時,PMI中的從業人員指數,亦連續2個月的滑落;僅NMI中的從業人員指數微升0.2個百分點,但兩者仍處於景氣衰退狀態,顯示就業復甦步履蹣跚。(見圖5)

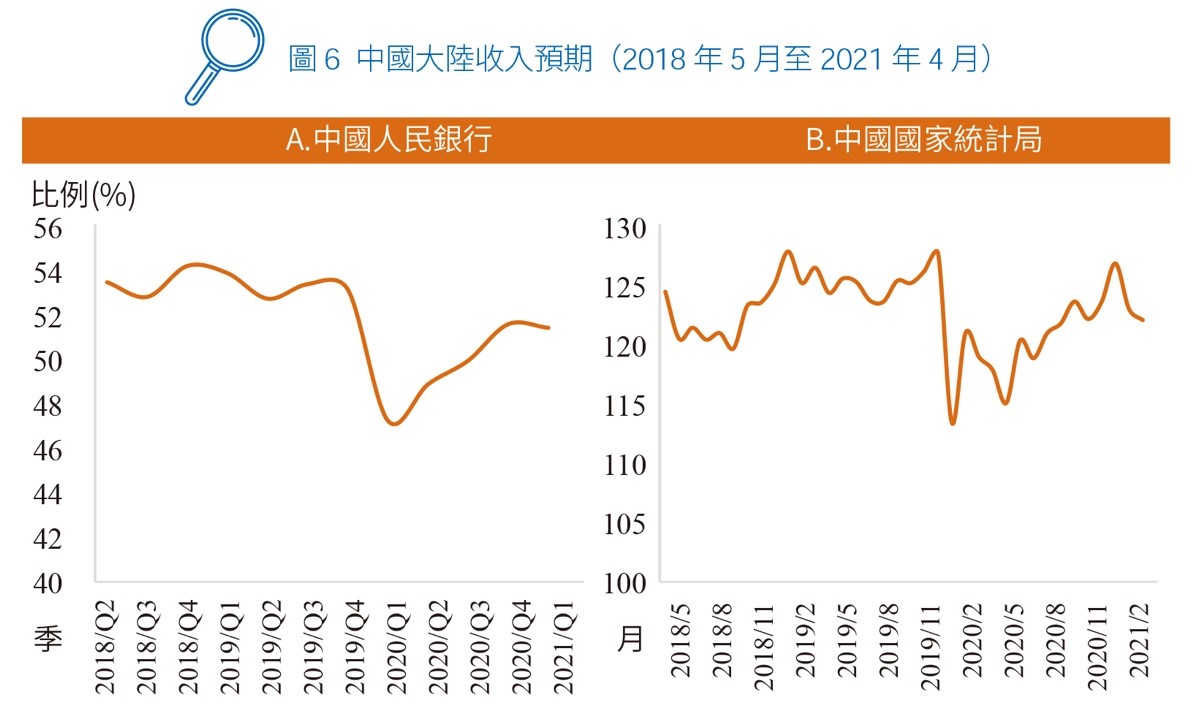

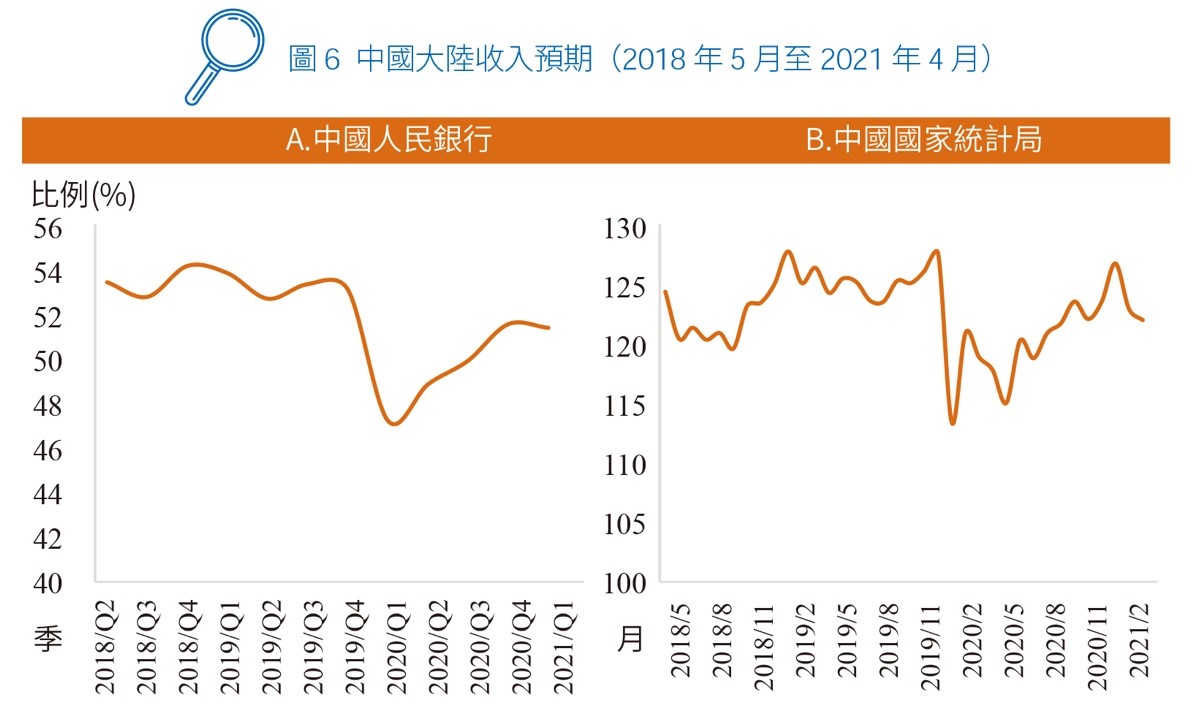

就業市場預期緊縮,制約中國大陸民眾對加薪的期盼。2021年第1季,人民銀行的未来收入信心指数為51.0%,較上季下降0.2個百分點,終止連續3季上升的趨勢。國家統計局的收入信心指數亦同步下滑,由2月的124.2點貶至4月的118.2點。其中,收入預期指數重挫7.4個百分點。易言之,總體經濟強勢復甦,未能完全反映到民眾所得之上。(見圖6)

就業市場預期緊縮,制約中國大陸民眾對加薪的期盼。2021年第1季,人民銀行的未来收入信心指数為51.0%,較上季下降0.2個百分點,終止連續3季上升的趨勢。國家統計局的收入信心指數亦同步下滑,由2月的124.2點貶至4月的118.2點。其中,收入預期指數重挫7.4個百分點。易言之,總體經濟強勢復甦,未能完全反映到民眾所得之上。(見圖6)

失業與所得短收預期,迫使中國大陸社會更為謹慎消費。人民銀行《城鎮儲戶問卷追蹤調查》的統計顯示,2021年第1季,22.3%的受訪者傾向「更多消費」,較上季削減1.0個百分點,連續第2季下挫。CCI亦由2月的127.0點貶至4月的121.5點。關鍵因素是,消費者預期指數持續走弱,共下挫5.1個百分點。中國大陸或陷於通貨緊縮的惡性循環當中。

據此,摩根大通(JP Morgan Chase)率先發難,下修2021年中國大陸經濟成長率0.5個百分點。理由是國際大宗原物料價格上漲,墊高民營企業成本,加大債務違約風險。同時,住房、教育與醫療負擔依舊制約消費,難以適時遞補投資,作為經濟成長的主要引擎。牛津經濟研究院(Oxford Economics)與彭博經濟研究(Bloomberg Economics)立即跟進,分別調降0.5個百分點與0.2個百分點。

惟值得注意的是,中國大陸經濟表現依舊可期。綜合17家國際組織、外商銀行與投顧的最新預測,2021年經濟成長率介於8.2%至9.4%,平均為8.6%,較前次預測值上調0.4個百分點,其中,除上述3家下修預期外,6家維持前次判斷,更有8家上調。換言之,通膨與通縮並存問題,雖干擾經濟復甦步伐,但不致造成大幅度的經濟衝擊。(見表1)

說 明:

1.觀測時間為2021年5月31日至2021年6月25日。

2.彭博社= Bloomberg Economics;摩根大通=JP Morgan Chase;野村= Nomura;花旗銀行= Citibank;荷蘭國際銀行= Internationale Nederlanden Groep (ING);滙豐銀行= Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC);經濟學人智庫=Economist Intelligence Unit (EIU);經濟合作暨發展組織= Organization for Economic Co-operation and Development (OECD);世界銀行= World Bank;穆迪= Moody's;牛津經濟研究院= Oxford Economics;惠譽= Fitch;標準普爾= Standard & Poor's (S&P);安聯= Allianz;瑞士信貸= Credit Suisse。

中國大陸調控物價的政策作為

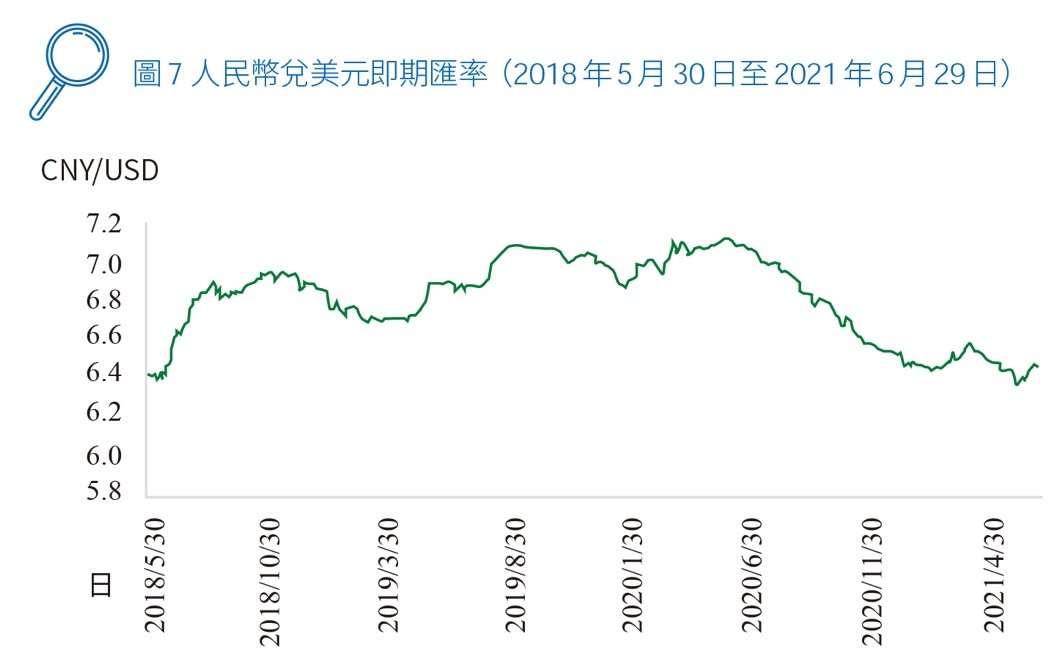

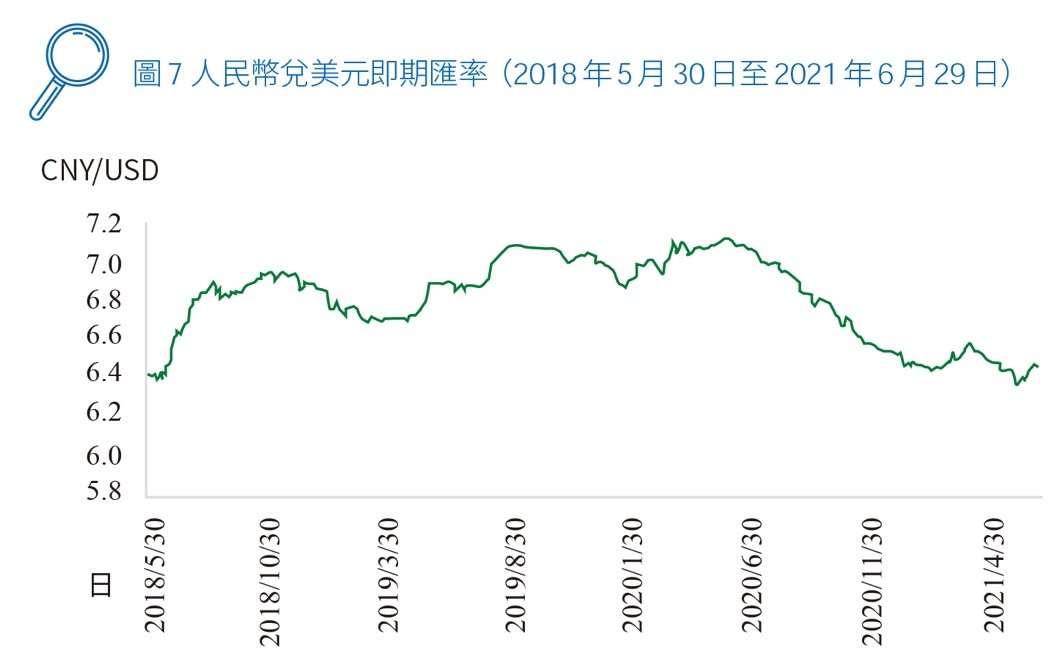

中國人民銀行研究部於2021年5月21日公開撰文,提議利用人民幣升值對沖國際大宗原物料價格上揚。影響所及,人民幣兌美元即期匯率由24日的6.4408,暴衝到6月1日的6.3572,迫使外匯存款準備率緊急上調2.0個百分點。究其原因,匯率升值雖有助於壓低進口價格,卻也削減大陸企業的出口競爭力。就結果來看,北京當局傾向維繫貿易盈餘。(見圖7)

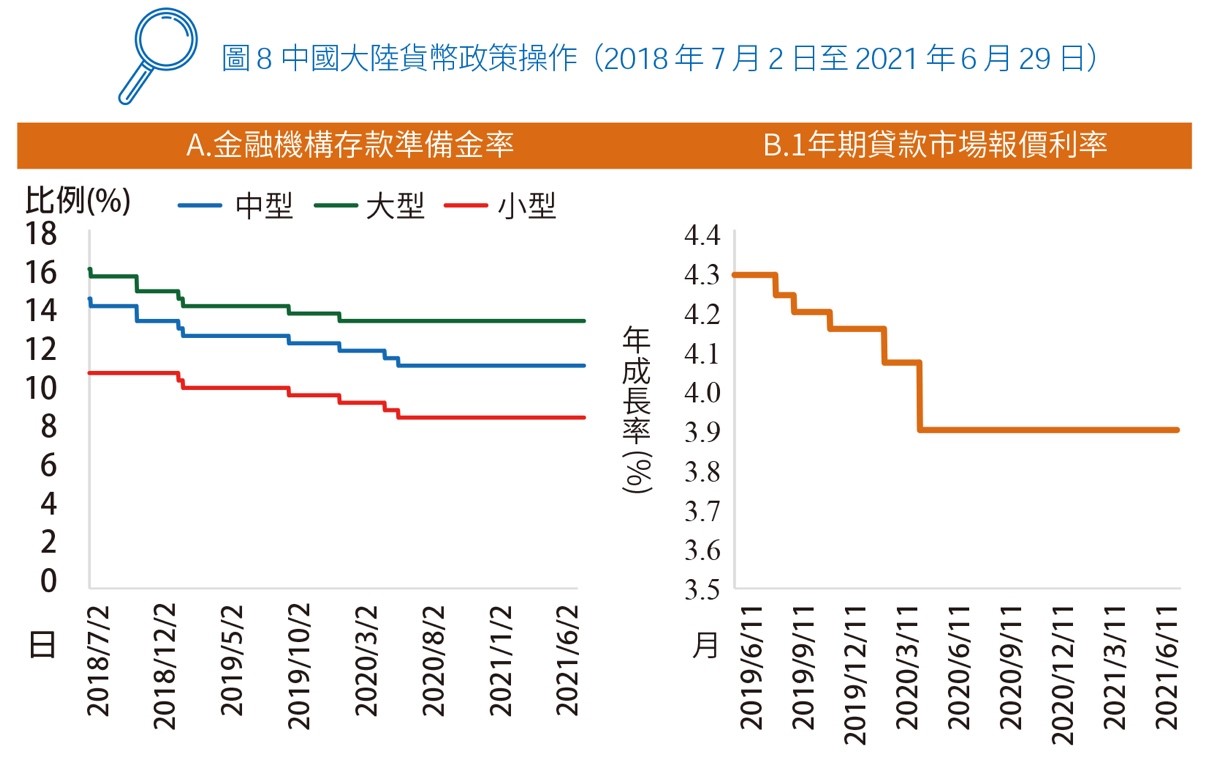

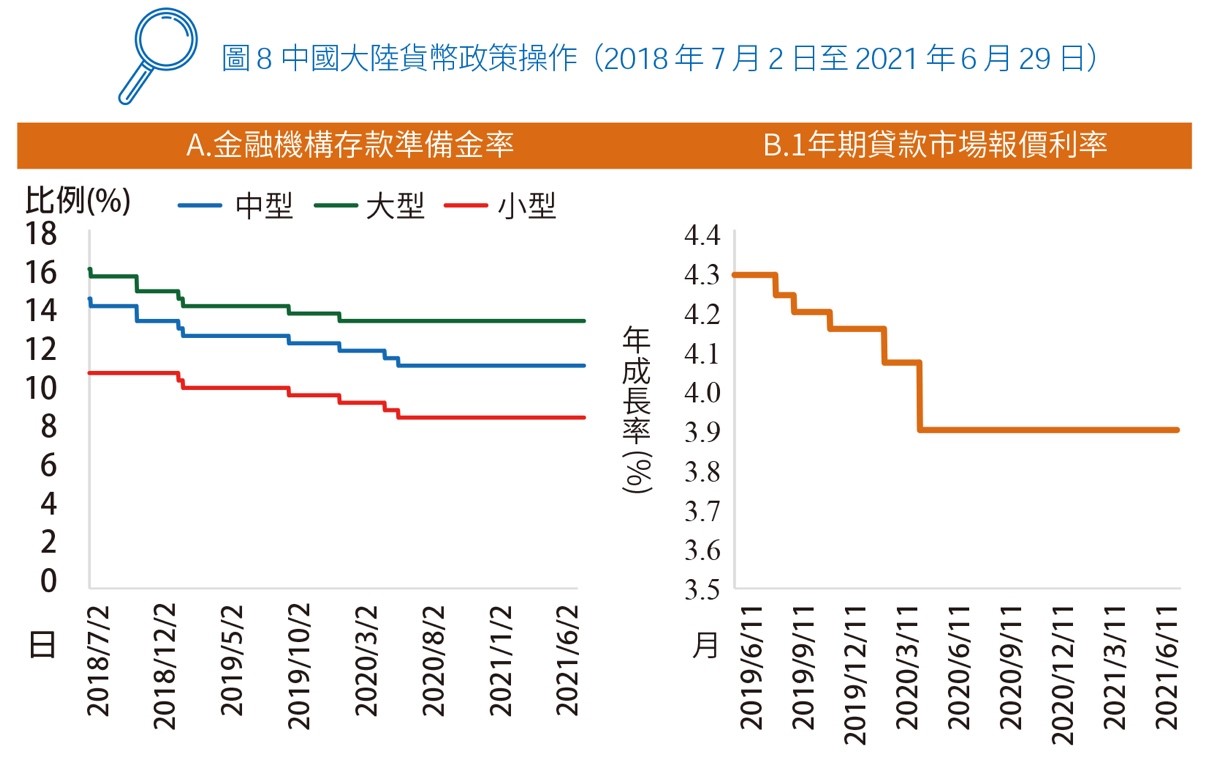

此外,本輪PPI上漲為成本推動,非需求拉動,迫使貨幣政策無法施展。如圖8所示,自2020年5月15日後,中國大陸金融機構存款準備金率未再鬆動。1年期存貸款利率,更長期固定在1.50%與4.75%,僅1年期貸款市場報價利率(loan prime rate, LPR)與重貼現利率,分別於2020年4月20日與7月1日,調降至3.85%與2.00%。甚者,升息將加重企業還款負擔,觸發更多的債務違約。

惟中國大陸開始緊縮公開市場操作,避免游資炒作商品價格。2021年前5個月,人民銀行透過逆回購、常備借貸便利(standing lending facility, SLF)、中期借貸便利(medium-term lending facility, MLF)、抵押補充貸款(pledged supplementary lending, PSL)、中央銀行票據互換(central bank bills swap, CBS),以及國庫現金定存投放36,641億人民幣,到期回收42,810億人民幣;投放與到期回收相抵,淨回收6,168億人民幣。

期間,中國大陸亦積極透過財政政策調控物價。首先,國務院關稅稅則委員會緊急宣布,自2021年5月1日起,生鐵、粗鋼與再生鋼鐵原料的進口稅率調降至零,以期降低進口成本。同時,矽鐵、鉻鐵、高純生鐵等產品的出口關稅提高至15%至25%,且不銹鋼產品出口退稅稅率由13%降低至零,藉此將出口貨品轉回中國大陸境內銷售。

此外,中國大陸財政部於2021年5月11日宣布,延長小型微利企業(小微企業)融資擔保降費補貼至2023年。隔日,國務院常務會議再提高小微企業融資便利度,新增發行3,000億人民幣的小微企業專項金融債,並確保中國銀行、工商銀行、農業銀行、建設銀行與交通銀行普惠小微貸款年增3成,且落實所得稅減半徵收,希冀舒緩小微企業成本上漲的壓力。

目前中國大陸更祭出行政管制,平抑期貨價格。中國銀行保險監督管理委員會於2021年5月27日要求,銀行停止向散戶出售大宗商品期貨相關產品,國家發展和改革委員會於6月10日再約談重點企業、大宗商品貿易商與券商,禁止炒作原物料期貨,不到一週的時間(6月16日),國有資產監督管理委員會亦責令,國有企業清查海外商品期貨倉位。

2021年5月19日國務院總理李克強要求重點煤炭企業「增產增供」,並查處囤積與哄抬價格行為,且儘速搭建重點行業產業鏈供需對接平臺。6月16日,國家糧食和物資儲備局再加碼釋放國家儲備的銅、鋁與鋅,距離上次戰略物資投放長達11年之久。北京當局努力穩定電價與有色金屬價格,嚴防大宗商品漲勢向消費端延燒。

結論

通膨與通縮並存對中國大陸經濟復甦的影響,實務意涵有三:首先,北京當局優先考量消費者的滿意程度。例如:人民銀行行長易綱於2021年6月10日明確表示,全年CPI漲幅可控制在政府預期目標(2%)之內。國家統計局亦強調,PPI上漲對CPI傳導有限。這顯示:中國大陸政府無意讓國際大宗商品價格上漲成本,確切反映到消費端。

在此脈絡下,中國大陸企業必須自行吸收PPI上漲的成本,故部分製造商已陸續縮減產能。影響所及,民眾看淡未來就業與收入,連帶削減消費信心。對此,若干法人機構開始下調經濟成長預期,惟綜合17家國際組織、外商銀行與投顧的最新預期,2021年經濟成長率平均8.6%,較前次預測值上調0.4個百分點,總體經濟表現依舊強勁,不致拖累全球景氣復甦。

最後,人民幣匯率走勢明顯,中國人民銀行仍延續「維穩」基調,國際市場無須過度擔憂中國大陸藉由升值輸出通膨。同時,此輪PPI上漲肇因於成本推動,調升利率將加劇企業債務違約,並加大升值壓力,故升息機率偏低。北京當局仍傾向以財政與行政措施,並輔以公開市場操作,保持貨幣流動性的合理充裕與物價穩定。