臺灣太空產業發展元年:世界踏入未來太空時代不可或缺的夥伴

- 資料發布日期:111-09-29

- 最後更新日期:111-09-28

文/張家瑜

工研院產業服務中心

2002年,Tesla創辦人Elon Musk宣布創立太空探索技術公司(Space Exploration Technologies Corp.,即SpaceX),為火星殖民打底,並於2019年開始建造龐大的低軌網絡衛星系統「星鏈」(Starlink),在衛星商業服務與火箭發射技術上不斷打破紀錄;2010年至2017年間,Google月球X大獎(Google Lunar X PRIZE)徵求團隊讓自製探測器登陸月球,在月球表面移動500米,並回傳數據和清晰的影像,即便至今尚未有任何隊伍達成發射任務,在全球已颳起登月挑戰的旋風。睽違40年後,美國國家航空暨太空總署(NASA)「阿提米絲1號」(Artemis I)任務預計今(2022)年將進行無人試飛,重返月球,為其新月球火箭「太空發射系統」(Space Launch System,簡稱SLS)的升空進行最後準備。

透過前述事件,不難發現美國官方與民間的積極投入,是引領全球太空技術及商業應用發展的要角。2015年,時任國立交通大學前瞻火箭研究中心(Advanced Rocket Research Center,簡稱ARRC)主任吳忠信教授在TEDxTaipei一席《臺灣本土火箭 要讓太空旅行夢想成真》的演說,配上改編其故事的2016年樂團五月天歌曲《頑固》MV,「火箭阿伯」和ARRC發起的HTTP-3S火箭計畫群眾也募資在臺灣掀起一番討論,該計畫在今年7月10日於屏東旭海發射場順利升空。首支我國自製的火箭、第一次在國家科研發射場的成功升空,讓2022年順理成章成為臺灣的太空產業發展元年。

隨著2021年5月立法院三讀通過「太空發展法」,促使國家太空中心行政法人化,8月吳宗信教授獲延攬擔任國家太空中心主任並計畫擴編,臺灣政府與民間預計增加投入與跨域整合,擁抱太空經濟時代。

太空經濟時代來臨 臺灣價值鏈整合至關重要

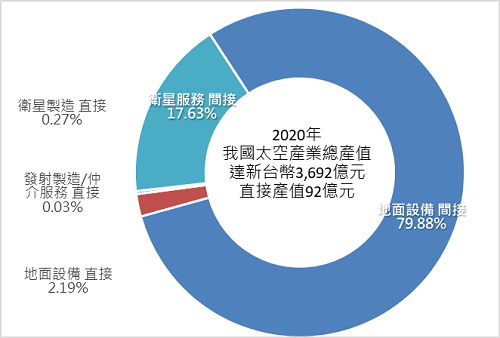

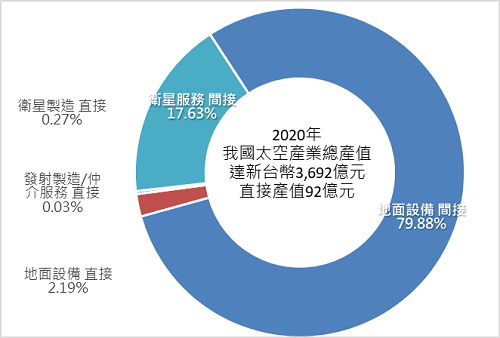

太空產業大致可分為衛星製造、衛星發射、地面設備、衛星服務等行業。根據我國政府的統計,2020年太空產業總產值約達新臺幣3,692億元,其中以地面設備產業為最大來源,占比達82%,約3,030億元;其次是衛星服務占17.63%,約651億元,衛星製造10億元、以及發射製造與仲介服務1億元(表1)。

表1 我國太空產業總值(2020)資料來源:經濟部

有別於過往由政府及資本額較高的傳統業者主導、專注於政治及國防考量的太空產業發展情形,現今火箭、小型衛星、衛星元件、服務應用、甚至太空資源探勘軟硬體等技術上提出新技術、新概念的小規模新創公司在全球遍地開花,全球已進入新太空(NewSpace)時代。臺灣作為全球半導體產業鏈核心及資通訊產業重鎮,配合國家太空中心30年來累積的衛星系統跟次系統設計能力、測試能力,應加緊整合臺灣太空產業的上中下游能量,並加強與國際的交流合作,以利在邁向衛星及火箭自製的同時,抓緊新太空時代各種與新創共同驗證「最小可行產品」(Minimum Viable Product,簡稱MVP)的契機,掌握太空經濟發展的前瞻性技術與應用。

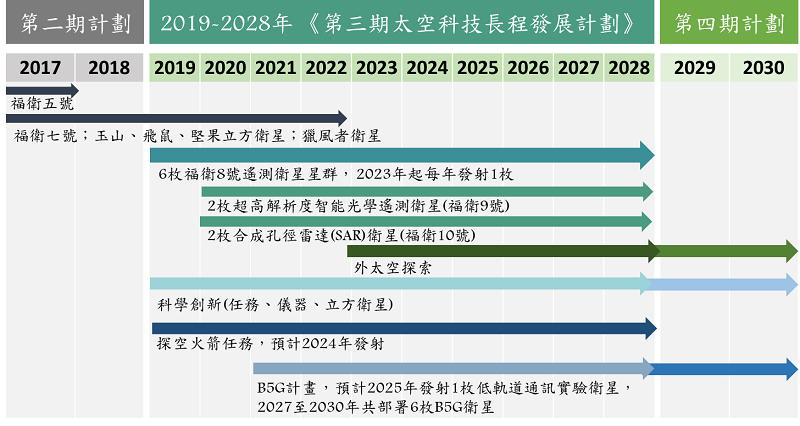

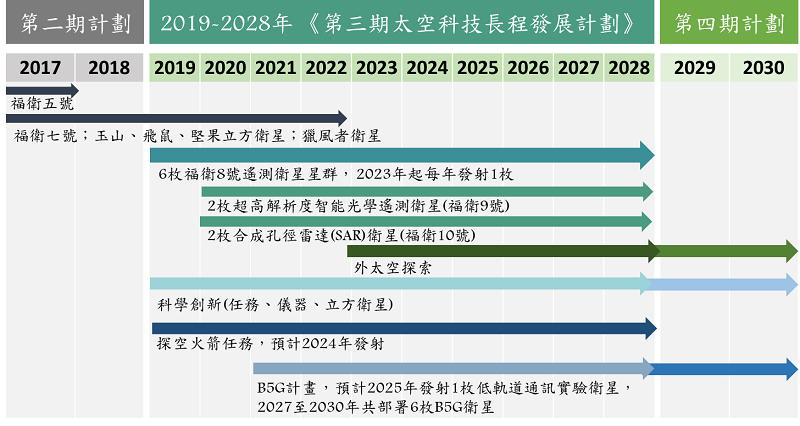

自1991年國家太空中心成立以來,臺灣正逐步邁向太空產業自主的道路。陸續發射了福衛一、二、三、五(首枚自主發展的高解度光學遙測衛星)、七號,並執行立方衛星計畫如飛鼠衛星、玉山衛星以及堅果衛星等,現則已邁入第三期太空科技長程發展計畫(2019年至2028年,表2),持續精進太空技術應用,並開創更廣泛的太空相關產業鏈,透過第三期計畫下的福衛任務及「B5G低軌通訊衛星計畫」,使福衛八、九、十號以及B5G衛星扮演驗證國內自製衛星元件的角色,透過分多個年度發射衛星的方式,讓後續的每一枚衛星搭載其他不同的自主元件,步步邁向所有衛星全數自主研發製造的成果,營造更良好的商業環境,促進更多新創公司誕生。

表2 我國國家太空計畫期程 資料來源:國家太空中心,台經院整理(2022/8)

第三期計畫投入預算251億新臺幣,預計發射的衛星數量也將更多。臺灣自製的氣象衛星獵風者號(TRITON,FORMOSAT-7R)預計於2023年首季在南美洲發射場發射,福衛八號第一枚與第二枚衛星分別規劃在2024與2025年發射;第三枚與第四枚衛星將在2026與2027年發射;第五枚與第六枚衛星則在2028與2029年發射;2026年之後發射2枚超高解析度智能光學遙測衛星(福衛9號);以及2枚合成孔徑雷達(SAR)衛星(福衛10號)。此外,我國也將持續推進太空探索與科研計畫、新型酬載研發,建構更堅實的太空產業鏈。

經統計,臺灣太空價值鏈廠商約80家,除投入國家隊自主研製的行列外,已有近40家業者切入SpaceX及OneWeb供應鏈,其中多以地面通訊設備為主,且以供應單一元件為大宗;其次是衛星本體製造,約占臺灣太空產業30%至40%(表3)。此外,臺灣也有航太金屬零組件、半導體封測廠切入國外衛星廠供應鏈,但仍以OEM或交付零組件為主。

表3 我國衛星供應鏈參與廠商

表3 我國衛星供應鏈參與廠商

資料來源:國家太空中心、工研院、財訊,台經院整理(2022/8)

事實上,風起雲湧的低軌衛星商機除了使衛星整體需求量增加,衛星元件可能3到5年就需要更新汰換,技術門檻相對較低,讓更多廠商有意願及能力投入,元件和服務的跨國合作與管理需求也因此增長。目前臺灣太空價值鏈對國際太空經濟的掌握主要著重在硬體層面,在軟體的研發與整體服務整合的能量亟待開發,若能透過吸引國際太空新創人才來臺交流與合作,有望加速臺灣學研、新創、企業掌握國際太空產業的技術發展、應用服務等趨勢,激發跨域整合的潛能,與來自全球、潛力無窮的新創公司聯手奠定臺灣在全球太空價值鏈的關鍵地位。

打造跨國創新應用合作驗證平臺

臺灣諸多業者實際上皆有能力及意願與新創公司合作驗證其MVP,缺的是一個整合各類可驗證場域的平臺。透過企業新創合作(Corporate Startup Engagement)模式,工業技術研究院產業服務中心已逐步建構臺灣太空價值鏈的一站式驗證平臺,透過與國科會、經濟部工業局、國家太空中心、臺灣太空產業發展協會、低軌衛星產業聯誼會等單位的合作,促成國內外廠商的交流及合作。

舉例來說,臺灣衛星陣列解決方案新創企業—奧德修斯太空公司(ODYSSEUS Space)即藉著前述平臺的服務,不只鏈結到盧森堡臺北辦事處及盧國FIT 4 START新創計畫,成功獲得盧森堡太空總署(LSA)透過盧森堡國家太空計畫 LuxIMPULSE提出的530萬歐元的合約,更在該平臺協助下,持續優化其在臺的太空研發製造中心功能。奧德修斯的法籍創業家方喬丹(Jordan Vannitsen)在來臺就讀成大航太系博士班期間,發現臺灣具有發展成為亞洲小型衛星市場的優勢,2016年決定在臺創業,為日益增長的「小型衛星」市場提供相關技術與服務,目前專注於開發CYCLOPS(端到端無線光通訊解決方案)及ASTRAEUS(自主光學導航系統)。奧德修斯在6年期間已成長為具備亞、歐研發及業務拓展實力的跨國團隊,長期規劃在盧森堡進行系統研發,在臺灣進行整合,充分利用兩地的長處。

圖1 奧德修斯太空公司(ODYSSEUS Space)創辦人方喬丹(Jordan Vannitsen)及團隊

資料來源:https://odysseus.space/

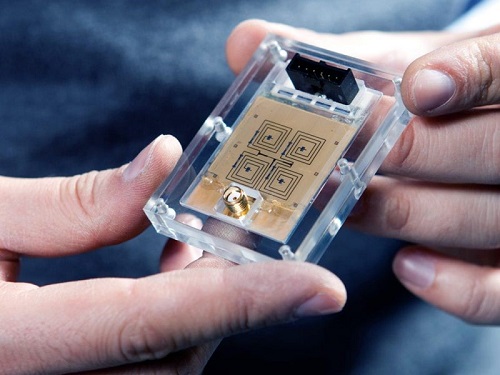

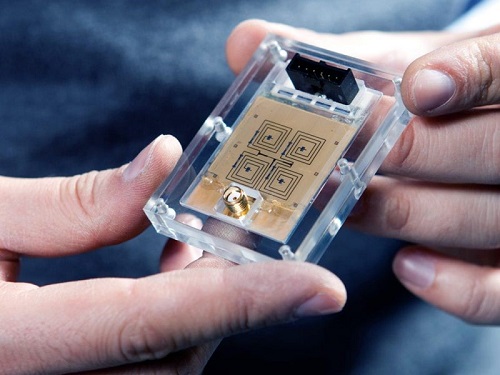

除臺灣太空新創公司之外,前述平臺也積極協助海外太空新創公司來臺交流及合作,讓國際新創公司藉由臺灣太空產業價值鏈完成MVP,同時也讓臺灣企業銜接國際市場,掌握產業轉型升級的契機。例如德國衛星通訊新創公司ALCAN Systems目前已來臺探勘IC設計、液晶面板製造、組裝等領域的潛在夥伴,期望透過與臺合作,在相位陣列天線(Phased Array Antenna)輕巧度、精密度和成本上取得優勢。

ALCAN Systems藉由液晶顯示(LCD)與相位陣列結合開發的用戶端設備(CPE),研發用於蜂巢式網路系統和衛星通訊的智慧天線,用於高、中、低軌衛星通信服務,未來也可黏在建築物、車輛、電子裝置等透明界面讓高頻毫米波訊號通過。ALCAN Systems目前與全球最大液晶生產商默克集團(Merck)以及歐洲衛星公司SES等業者結盟,針對液晶天線共同進行技術開發合作;同時也正在了解臺灣投資生態,尋求參與其B輪募資的臺灣及亞太創投,可望在臺擴編與成立據點,逐步建構亞、歐研發及業務拓展實力的跨國團隊。

圖2 ALCAN Systems研發的相位陣列天線

資料來源:https://www.alcansystems.com/

展望臺灣未來太空價值鏈的發展,現在正是臺灣整合學研界與產業界投入太空相關利基產業的最佳時機。配合國家太空中心的轉型升級、太空學苑的開辦、國家太空中心與臺灣聯合大學系統合作開設的「太空科技與工程」學分學程、以及前述臺灣太空價值鏈的一站式驗證平臺的實證與後續規劃,預計可整合產官學研之力,積極提升太空科技能量、精進本土太空技術,培育關鍵人才,使我國未來能在全球太空領域占一席之地。

資料來源:

- 國家太空中心、經濟部、工研院、台經院、新創公司訪談。

- 吳碧娥,2021月10月1日。太空科技創投 啟動投資。聯合新聞網。檢自https://udn.com/news/story/6871/5785846。

- 藍立晴,2021年12月28日。新創「奧德修斯太空」簽下 530 萬歐元合約!未來將整合臺灣、盧森堡雙邊資源。科技報橘。檢自https://buzzorange.com/techorange/2021/12/28/odysseus-space/。

- 2022年4月2日。通訊業者開發創新的5G智能天線系統,在具挑戰性的環境中實現可靠的高速資料鏈路。士盟科技SIMUTECH。檢自https://simutech.com.tw/article/content/300。