「退林還耕」背後的中國大陸糧食危機

- 資料發布日期:112-07-10

- 最後更新日期:112-08-28

文/鄭至涵

中華經濟研究院第一研究所輔佐研究員

2022年4月中旬以來,中國大陸河南、四川等地陸續傳出政府以保障糧食安全為由,推行「退林還耕」,包括剷平樹林果園改種糧食、把水稻種到山坡旱地,再度引發外界對中國大陸糧食安全危機的關注,甚至被視作是在為可能面對的糧食封鎖或地區性戰爭做準備。本文將從中國大陸糧食安全情勢與相關政策變化,分析此波「退林還耕」運動的成因與影響。

一、中國大陸糧食安全存在隱患

近年來全球肺炎疫情爆發、暴雨乾旱等各種極端氣候、病蟲害、能源短缺以及烏俄戰爭等地緣政治衝突,引發糧食供應鏈斷鏈危機,加劇全球糧價波動變化,為中國大陸糧食安全帶來諸多衝擊。

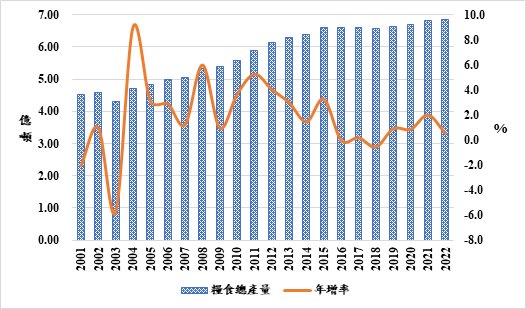

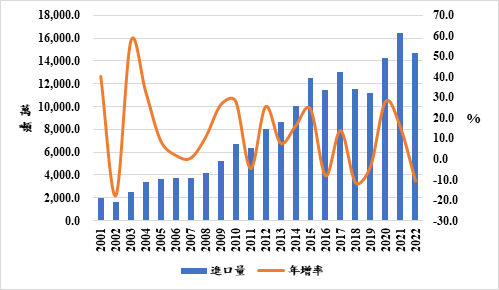

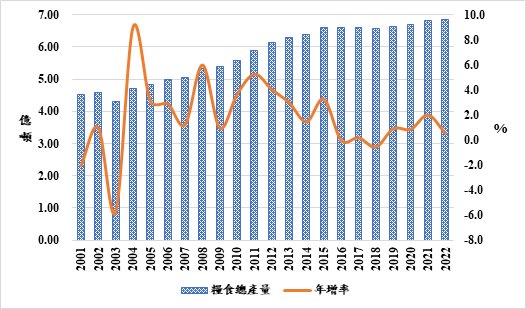

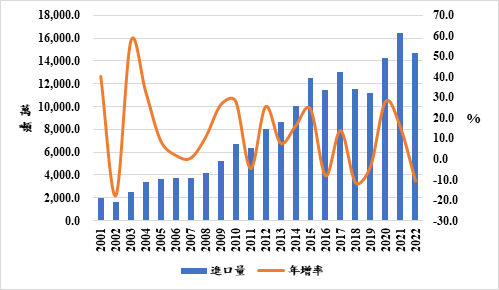

根據中國大陸官方數據顯示,2022年糧食總產量達到6.87億噸,年增0.5%。雖已連續8年穩定在6.5億噸以上水準,但成長幅度持續減緩,顯示糧食增產不易(圖1)。另,中國大陸仍舊依賴國際糧食市場,2021年中國大陸糧食進口創歷史新高達1.65億噸,占糧食總產量的24.1%,雖然2022年進口數量下滑,但仍是世界第一大糧食進口國(圖2)。諸多跡象顯示,中國大陸的糧食安全可能仍存在諸多隱患。

資料來源:中國大陸國家統計局。

圖1 中國大陸糧食產量統計

資料來源:中國大陸海關總署。

圖2 中國大陸糧食進口量統計

這些不安定因素使得中國大陸政府更加注重糧食自給,試圖以國內穩產保供來應對外部環境的不確定。總書記習近平更強調「要未雨綢繆,始終繃緊糧食安全這根弦」,不要指望依靠國際農產品市場和農業資源來解決國內糧食供給的根本問題。[1]

「十四五」規劃(2021-2025)將加強糧食綜合生產能力列入約束性指標,並從糧食的產、購、儲、加、銷體系等各環節進行全面部署,穩定面積、提高單位產量、提升品質,鞏固提升糧食產能。中共二十大報告更進一步將糧食納入國家安全能力建設的重點領域,不過糧食發展政策方針基本延續「十四五」規劃以來的發展邏輯,並未有太大變化。

二、中國大陸政府強化耕地保護和用途管控

(一)耕地面積縮減,引發中共中央關注

2021年中國大陸自然資源部公布第三次國土調查結果顯示[2],2019年底中國大陸全國耕地面積為19.18億畝,雖然仍控制在國家規劃確定的耕地保有量目標任務內[3],但與第二次國土調查結果(2009年底耕地面積為20.31億畝)[4]相比,10年間全國耕地減少1.13億畝,縮減幅度為5.6%。

自然資源部表示耕地縮減主因是農業結構調整和國土綠化,耕地向林地、園地等地類轉換,未來將加強管控耕地「非糧化」現象,嚴控耕地轉為林地、草地、園地等其他農用地。同時,調查專門標註「二調時是耕地但三調時已不是」的農用地,結果顯示中國大陸共有8,700多萬畝即可恢復為耕地的農用地和1.66億畝可透過工程措施恢復為耕地的農用地。未來必要時可透過相應措施恢復為耕地,但要付出必要成本。

(二)中共官方強調要實施更嚴格的耕地保護措施

中國大陸在1998年長江大洪水後開始實施的「退耕還林」政策,每年聚焦農業問題的中共「中央一號文件」[5],均強調該政策。不過2021年雖仍有提到,但提法卻改成「鞏固『退耕還林還草』成果,完善政策、有序推進」;2022年未提到;2023年雖仍提到「鞏固退耕還林還草成果」。取而代之的是國家對糧食安全的重視,2020-2023年「糧食安全」依序被提到2次、4次、5次及6次。

與此同時,中共中央明確要實施更嚴格的耕地保護制度。2022「中央一號文件」將「耕地保護」做為農業基礎建設的首要任務。強調耕地保護黨政同責,要嚴守18億畝耕地紅線。重點方向是「定線、定位、定責」。定線,按耕地和永久基本農田、生態保護紅線、城鎮開發邊界順序,劃定落實三條控制線;定位,要逐級分解下達地方政府耕地保有量和永久基本農田保護目標任務;定責,由中央和地方簽訂耕地保護目標責任書,嚴格考核、一票否決、終身追責。[6]

2023年「中央一號文件」更直言要加強耕地保護和用途管控。嚴格耕地占補平衡管理,展開補充耕地驗收評定和「市縣審核、省級覆核、社會監督」機制;嚴格控制耕地轉為其他農用地;研究建立耕地種植用途管控機制,加強動態監測等。[7]

三、「退林還耕」運動背後恐有地方官僚主義推波助瀾

從近年來農業相關政策措施發現,中國大陸確實展現對國際局勢與糧食安全的焦慮感,並為此確定糧食安全戰略關鍵是糧食自主。在此情勢下,保障耕地面積就成為中國大陸糧食安全政策的重要舉措。

不過,當前中國大陸並未明確提出「退林還耕」的政策,耕地還原標準也為原是耕地的土地。但由於中央風向轉變已成,且明確省級政府耕地保護責任制,疊加地方政府慣有的「一刀切」、加碼執法等官僚主義行政風格,最終產生此波「退林還耕」運動,這與2021年8月開始的「運動式減碳」如出一轍。

此次事件中,以四川成都的作法最為極端。2017年斥資341億元人民幣修建上百公里長的「綠化帶天府綠道」,原定2023年底完工,但4月底剛植栽好的綠化植物被以「復墾復耕為耕地」為由剷除,總面積高達10.1萬畝,引發「浪費公帑」批評聲浪。對此,負責公司成都天府綠道建設表示,該行動是恢復既有耕地,不存在「把原來的綠化工程改為農業種植」的現象。

但進一步觀察,第三次國土調查公布的四川耕地面積僅剩7,840.8萬畝,10年間耕地面積減少2,239.25萬畝,縮減幅度達22,2%,是全大陸耕地面積大省中減少最多的。同時,透過第三次和第二次國土調查衛星圖片對比,天府綠道建設範圍可能涵蓋第二次國土調查中的永久基本農田,因此符合前述自然資源部提出的「必要時可透過相應措施恢復為耕地」的規定[8],種種因素導致成都市政府強硬推行「退林還耕」運動。

四、結論

中國大陸中央政府尚未針對此波地方「退林還耕」運動做出直接回應。不過,官媒新華社已在6月25日發文表示,沒有「退林還耕」這個概念,相關行為是部分地方對轄區內過去違法違規占用耕地和永久基本農田種樹造林的現象的改革糾正、恢復種糧。因此,準確叫法是「整改復耕」,根本目的是為保護耕地面積和糧食安全,加強土地用途管控。未來無論是「退耕還林還草」或「違規占用耕地整改復耕」,在國家政策層面均是一以貫之。

不過,該文章強調「整改復耕」,不得採取強制手段,嚴禁地方侵害農民利益,需綜合考慮耕地恢復潛力、農民意願等因素,合理安排年度耕地恢復計劃。例如嚴禁不顧果樹處於盛果期、林木處於成林期、魚塘處於收穫季等,強行拔苗砍樹、填坑平塘;符合國家政策的退耕還林還草、按國家政策標準建設的防護林和綠色通道等,禁止納入整改復耕範圍。[9]

新華社此篇文章可算是中共中央間接為此波「退林還耕」運動引起的問題做出回應與調整,研判相關亂象將有所緩和。但長期來看,由於中共中央對耕地保護的重視有增無減,地方肩負糧食安全與經濟發展等雙重壓力,未來相關耕地保護問題仍將不斷上演。

[1] 「牢牢把住糧食安全主動權」,中國共產黨新聞網,2022年9月23日。

[2] 「第三次全國國土調查主要數據成果新聞發布會」,中國大陸自然資源部,2021年8月26日。

[3] 2017年中國大陸國務院發布的《全國國土規劃綱要(2016-2030)》,明確到2020年的全國耕地保有量目標為18.65億畝,2030年的全國耕地保有量目標為18.25億畝。

[4] 「關於第二次全國土地調查主要數據成果的公報」,中國大陸自然資源部,2013年12月30日。

[5] 中國大陸中央「一號文件」原指中共中央、國務院每年發布的第一份文件,由於多年來以「三農」問題為主軸,已成為中國大陸「三農」工作與政策的國家綱領性文件。

[6] 「中共中央 國務院關於做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見」,新華網,2022年2月22日。

[7] 「中共中央 國務院關於做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見」,中國政府網,2023年2月13日。

[8] 「成都天府綠道拆道還耕是謠言?退林還耕有據可循?」,RFI法國國際廣播電台,2023年5月8日。

[9] 「千筆樓:退林還耕?原來是個偽概念」,新華網,2023年6月25日。