「兩會」後中共最新財經政策解析

- 資料發布日期:113-05-17

- 最後更新日期:113-05-17

文/林建甫

(中信金控首席經濟學家、臺大經濟系名譽教授)

中共中央政治局4月30日召開會議,決定今(2024)年7月在北京召開三中全會,主要議程是向中央委員會報告工作,重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。會議強調,要認真落實中央經濟工作會議和全國「兩會」精神。

2024年的中央經濟工作會議於去年12月11、12日在北京舉行,全面總結2023年經濟工作,深入分析當前經濟情勢,系統部署2024年經濟工作。「兩會」是指全國人大和全國政協。這兩個機構是中國大陸的最高國家機構,代表著人民的意志和利益。「兩會」每年各舉行一次會議,今年是第十四屆第二次會議。全國政協會議日期是3月4日到10日,全國人大是3月5日到11日。

政府工作報告與經濟展望

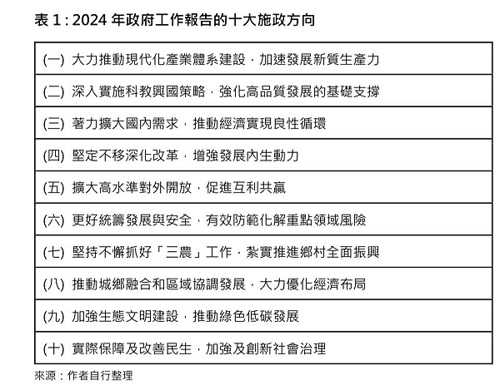

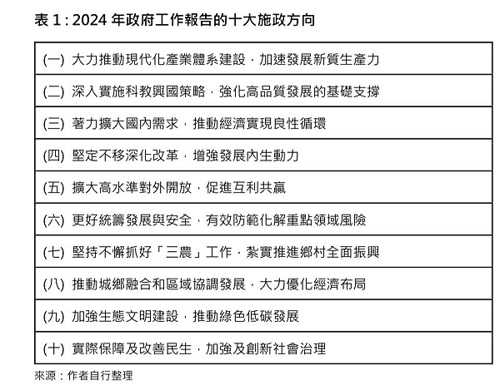

3月5日,國務院總理李強於人大首日宣讀任期內第一份政府工作報告,相比去年約 8成篇幅回顧過去幾年工作、僅2成展望當年重點工作,本次政府工作報告僅有2成篇幅回顧、8成篇幅皆描述今年工作重點。2024年政府工作報告全文約1萬7,000字左右,報告主要分為三大部分,包含2023年工作回顧、2024年經濟社會發展總體要求與政策取向與2024年政府工作任務,通篇報告對於政策的描述較去年積極,反映了面臨內外需不足、房地產市場疲弱難改、甚至通縮等窘境下,政府欲加大經濟刺激力度。政府工作報告列舉今年的十大工作項目,請參見表1。

今年設定的經濟成長預期目標,國內GDP成長率持平於去年的「5.0%左右」。這是考慮促進就業增收、防範化解風險等需要,並與「十四五」規劃和基本實現現代化的目標相銜接,體現積極進取的要求。李強在宣讀報告時也說,要達成今年預期目標並非易事,需要政策聚焦發力、工作加倍努力、各方面齊心協力。

與經濟息息相關的就是就業。在就業目標方面,城鎮新增就業人數由去年的「 1,200萬人左右」改為「 1,200萬人以上」,城鎮調查失業率5.5%左右,持平於去年。中國人力資源和社會保障部表示,今年大學畢業生將較去年同期再增加21萬人,達到1,179萬人的歷史新高,就業壓力仍嚴峻。

本次政府報告中,針對就業相關的政策描述明顯較去年增加。而針對經濟成長目標與就業目標之關聯性,國務院研究室表示,測算經濟成長對就業的拉動效應,要實現就業目標,經濟大約需保持5%左右的成長率。然而若參考過往研究,中國大陸GDP年增率每成長1個百分點,能夠帶動新增就業人口150萬至200萬人,若今年GDP成長率為5%,則1,200萬人以上的城鎮新增就業目標預計仍具挑戰性。

工作報告將科技發展作為今年重點工作之首,在美中科技競爭越發激烈的國際背景之下,中國大陸近幾年將尋求科技突破作為國家重要戰略。不同於過去幾年官方將穩經濟作為政府首要重點工作,在本次政府工作報告中,穩經濟相關內容僅列為2024年重點工作第三項。今年第一項就是「大力推動現代化產業體系建設,加速發展新質生產力」。

「新質生產力」與科技發展

「新質生產力」不是今年「兩會」才出現,去(2023)年9月,習近平前往黑龍江進行考察時就首次提出。「新質生產力」的內涵,《新華社》以經濟學中科技創新對生產力的投入來解釋,「新質」是具「高效能、高質量」的生產模式;此外《人民日報》的助推詮釋,提出「新質生產力」是要提升「全要素」的生產率,所以「科技創新」具關鍵力量,指出中國大陸要實現「科技自立自強」。

雖然與傳統生產力相比,「新質生產力」是代表新技術、創造新價值、適應新產業、重塑新動能的新型高質量生產力。但官方也強調,發展新質生產力不等於放棄傳統產業,關鍵是要從實際出發,因地制宜,用新技術改造提升傳統產業,積極促進產業高端化、智能化、綠色化。

在「兩會」結束之後,各領域的政策指導方針都能看到「新質生產力」的宣傳。李強在調研中多次提到「新質生產力」並要求在各方面執行。他強調「人工智能是發展新質生產力的重要引擎」。要抓住算力、數據、算法等關鍵攻堅突破,多路徑布局尖端技術,努力實現彎道超車、換道超車。要大力展開「人工智能+」行動,統籌推進通用大模型和垂直大模型應用,引導更多行業領域應用,加強分類指導和典型示範,讓人工智慧為千行百業賦能。

財政與貨幣政策

財政政策方面,報告稱要「適度加力」,並將新增地方政府債券與財政赤字率目標設定在近年相對高點。發行超長期特別國債有助於國家重大專案建設、新型城鎮化建設、支撐基建轉型發展。超長期特別國債不計入赤字,可在中央財政適度加槓桿的趨勢下,基於市場和經濟情況運行擇機發行,以處理地方經濟成長、社會發展和債務壓力的不平衡性。

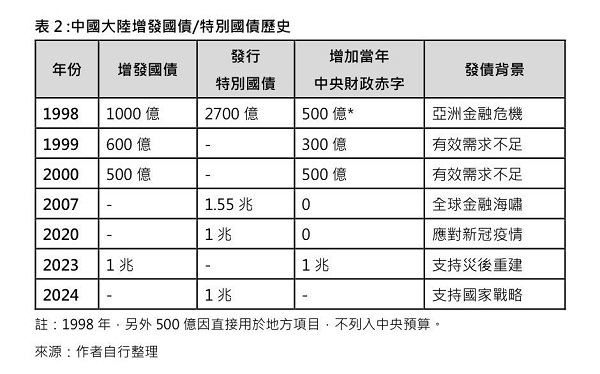

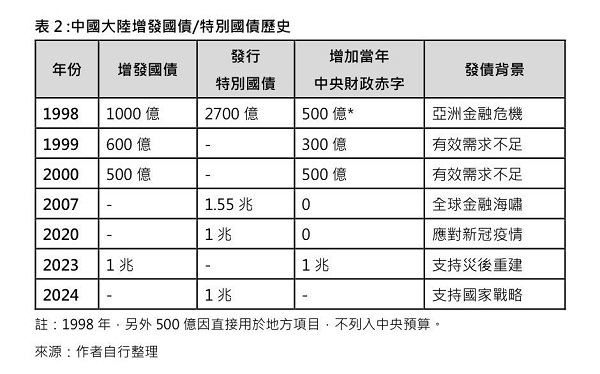

中國大陸過去曾用增發國債或特別國債的發行來解決突發的經濟或金融危機,成效也相當不錯(請參考表2的彙整)。相較於普通國債,超長期債券能夠緩解中短期償債壓力,拉長整個資金發揮作用的週期,以時間換空間解決經濟發展和地方債務的不平衡。超長期債券在支持經濟同時,也可防範債務風險,可謂一舉兩得。根據國際貨幣基金(IMF)2023年中國大陸政府債務占 GDP 83%,算是相當健全。整體計劃最快於今年第二季開始,主要經銀行間市場公開標售超長期特別國債,最長可能達50年期。

今年先發行1兆元,相當於增加赤字率0.7個百分點。若1兆元的超長期特別國債再加上去年10月底增發之1兆元國債有5,000億元將於今年使用,等同於今年額外增加了1.5兆元資金的財政支持,顯示財政政策的確加大力度

貨幣政策方面,政府工作報告中表示,穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效,貨幣政策的表述仍維持寬鬆基調。3月6日人大二次會議的經濟主題記者會上,人行行長潘功勝說,要將把推動價格溫和回升作為貨幣政策的重要考量,綜合運用多種貨幣政策工具,加大逆週期調節力度,並表示目前整個中國大陸銀行業的存款準備率平均為7%,後續仍有降準空間。整體談話內容持續釋放貨幣政策寬鬆基調,也就為未來提供繼續降準降息的空間。

潘功勝也表示,人民銀行將以做好「五篇大文章」為重點,深化金融供給側結構性改革。「五篇大文章」為科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融。潘功勝也指出,人民銀行進一步加強對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融服務,持續推動經濟轉型升級和高品質發展。

近日中央文獻出版社發行的《習近平關於金融工作論述摘編》一書提及,去年10月30日中央金融工作會議上,習近平要求加強央行的貨幣政策工具,其中包括逐步增加央行公開市場操作中的國債交易。我們不應該將此解讀為中國版的美式量化寬鬆政策。因為中國央行仍有充分的政策空間,可以透過傳統工具來調節金融,而非以鄰為壑,採取不負責任的貨幣政策對全球造成傷害。

未來展望與臺商策略調整

中國大陸未來的經濟發展方向,可以從「兩會」的工作報告勾勒出重要的藍圖。我們有必要深入解讀這些報告,並善用其中的藍圖。在目前世界地緣政治緊張、美中對峙的情勢下,臺商勢必需謹慎應對,清楚洞悉形勢,尋找最有利的發展道路。基本上過去在美中間左右逢源,海外來料加工,貨品出口海外,「兩頭在外」的好日子已經結束。如果涉及美歐市場,高科技產品可能無法進入,一般產品都少不了要有高關稅的心理準備。而因為美國要求的「近岸生產」、「友岸生產」的政策下,臺商可能需要調整策略,考慮移師到美國或墨西哥等地進行近岸生產,提供相應的服務。

對比之下,留在中國大陸的臺商也需要調整策略。他們可以善用中國大陸的產業與工業體系,充分利用產業供應鏈與市場服務,並加強在地化布局。在政府政策的引導下,核心區域的特定產業將進一步集聚。尤其西部內陸地區經濟仍處於發展初期,具有巨大發展潛力,是未來投資的新窪地。

最後,不論臺商身處何地,都應該善用新科技,如人工智慧物聯網AIoT、機器人技術、生成式AI、新能源等,並進行升級轉型。對具備研發能力和技術優勢的臺商而言,可以與當地廠商結盟,獲得各國政府資源的支持,並結合新科技實現智慧生產。