從新南向重點六國低碳發展政策看減碳綠能與電動車商機

- 資料發布日期:112-04-06

- 最後更新日期:112-07-03

文/紀佳妤

工研院產科國際所新興區域合作組副研究員

極端氣候災害頻傳,人類面臨空前生存危機,各國政府已凝聚淨零排放共識,企圖運用市場機制、創新減碳技術,堅守地球升溫攝氏1.5度防線。歐美國家經歷了工業革命,在經濟發展過程獲取大量財富,同時排放大量二氧化碳。因肩負更重大的減碳責任,歐美始終站在環保議題的最前線。今年歐盟率先祭出全球首個碳關稅,期望透過貿易手段提高全球減碳誘因,也帶動尚未建立市場機制的亞洲國家,邁入碳定價的新篇章。

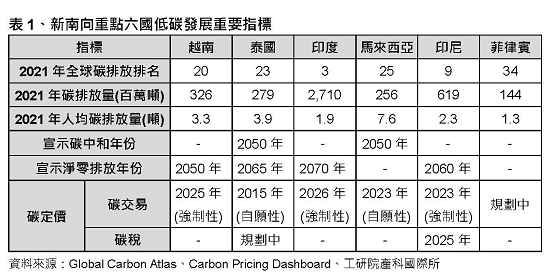

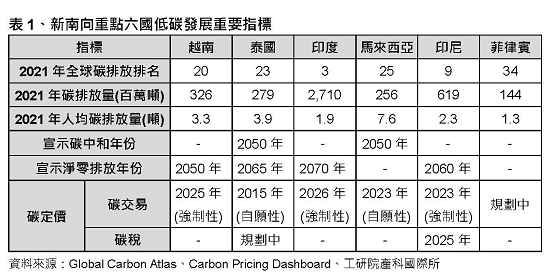

在國際碳關稅將綠色供應鏈推向主流的趨勢下,逐漸成為全球重要生產基地的新南向重點六國(越南、泰國、印度、馬來西亞、印尼、菲律賓)更爭相邁入綠色經濟的新賽道。碳中和、淨零排放目標紛紛被寫入六國的氣候法案。瞄準能源、工業等高碳排部門已成為六國擘劃低碳發展政策的共同點。此外,透過完善綠色融資和碳定價,六國政府以蘿蔔與棒子加速推動綠色科技發展。

因應歐盟碳關稅 六國積極制定碳定價

歐盟長年為前揭六國重要貿易夥伴,故開徵碳關稅無疑將對六國出口表現構成負面影響。據歐盟2022年底公告的協議內容,今年10月起歐盟將要求進口商品申報碳含量,2026年起正式收取碳關稅。因初步管制的產品多為原料包括鋼鐵、鋁、肥料、水泥等,故短期對六國整體的出口衝擊並不大。然而,隨著歐盟逐步擴大管制範疇,長期來看,六國高碳排產品的出口競爭力仍舊面臨威脅。因此,六國積極導入碳定價,制定碳交易和碳稅等政策,期望產品出口到歐盟前先繳交費用給當地政府,將這筆「碳費」留在當地,並挹注在減碳技術研發,作為推動國家綠色轉型的基金種子。

碳定價為產業邁向低碳轉型的關鍵,是零排放車輛、潔淨能源、負碳技術等淨零解方的推進器。盤點六國碳定價進展,在碳交易方面,除菲律賓外,其餘五國皆有明確的時程規畫,以泰國及印尼的腳步最快。泰國早在2015年實施自願性碳交易,去年9月啟動該國首個碳交易及再生能源交易平台(FTIX),建立碳權、再生能源及其憑證的交易市場。透過該平台企業得以抵減碳排放,故被企業視為重要的減排方案。此外,泰國除了大力推動碳交易外,也正在研擬碳稅,預計今年底將提出評估方案。

有別於泰國碳交易為企業自願參與,印尼碳交易於今年2月正式從自願性邁入強制性的階段。印尼規劃碳交易與碳稅併行的創新方式,供企業自由選擇以碳權或碳稅來履約。然而,這兩年全球面臨通膨壓力,碳稅無疑成為決策者推行新政的巨大挑戰。印尼因而推遲碳稅,最晚可能到2025年才實施。因此,碳交易仍是印尼目前唯一的碳定價機制。在第一階段(2023-2024年)印尼碳交易僅規範發電業,99座燃煤電廠將受到管制。在碳稅未上路前,燃煤電廠產生的超額碳排放必須透過購買碳權來抵減。而到第二階段(2025-2027年)、第三階段(2028-2030年)管制的觸角將擴展到燃油和燃氣電廠,促使印尼能源部門朝淨零轉型。

印度氫能計畫、越南購電機制 成綠能產業推動引擎

在低碳發展政策方面,六國除了透過碳定價帶動產業低碳轉型,更針對再生能源、電動車、工業4.0及智慧製造等領域提出相應措施,企圖塑造東協繁榮的綠色經濟。六國為呼應國際品牌商使用綠能趨勢,掌握綠能產業商機,近年不僅制定明確的再生能源發展策略,也提出多項配套措施與管制政策。

全球第三大的碳排放國印度,在綠能產業的推動上名列前茅,2021年印度新增的再生能源裝置容量居全球第四(151GW)。為實現2070年淨零願景,印度開始對工業部門的綠能使用設定最低門檻。去年8月印度通過《2022年節能修正案》,從能源消費端著手,規定高耗能產業投入的再生能源比例須達特定標準,否則將處以罰緩。在能源生產端,印度透過稅制誘因推動新能源發展,並瞄準氫能領域的應用。今年1月總理莫迪批准20億美元的「國家氫能計畫」,訂出氫能在產業應用的階段目標,例如2030年綠氫年產能500萬噸、綠色鋼鐵年產能2,000萬噸,誓言成為全球最大的綠鋼生產國。此外,印度積極衝刺氫能在運輸業的應用,未來將發展許多長程運輸的氫能交通運具像是氫能飛機、氫能船等,以在新興的氫能領域搶得先機。

越南為風能發展潛力龐大的東協國家。據越南去年4月發布的《第八次國家能源發展規畫》,風力被視為關鍵的綠能項目,目標2045年風力發電裝置容量66GW,使風力占該國總裝置容量逾兩成。為實現目標,越南正積極完善政策以推動風電產業發展,包括躉購制度、稅務優惠、「企業直接購電試行機制」(DPPA Pilot Scheme)。其中DPPA機制被視為用電大戶實現減碳目標的關鍵。因越南將開放企業直接向發電業者購買綠電,以滿足企業綠電需求,進而活絡綠電交易市場,也使得越南在綠電交易的開放程度上走在鄰國前端。

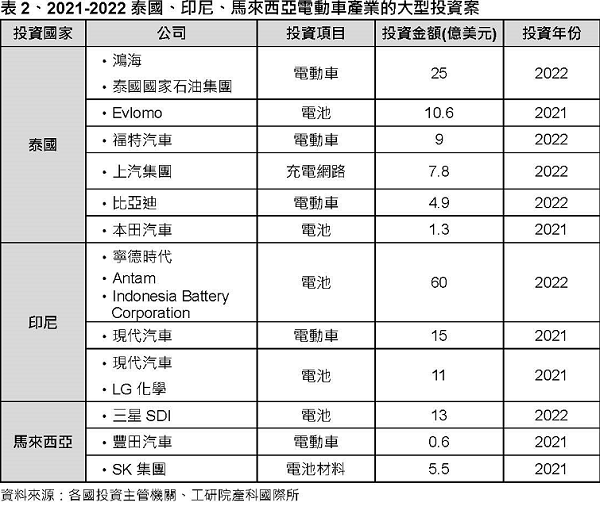

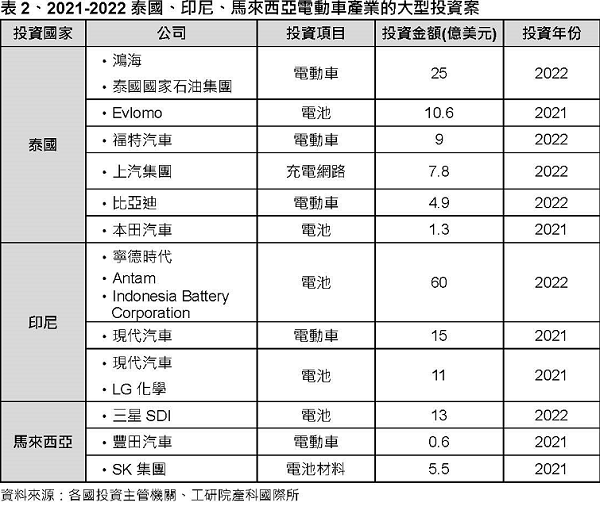

外資挹注 東南亞電動車躍升投資主流

近兩年泰國、印尼、馬來西亞吸引大量資金湧入電動車產業,包括電動車、電池、電池材料及充電網路等。除了傳統汽車製造商外,相繼有許多新進者與跨國公司參與電動車製造,有助於健全東南亞電動車生態系。例如,去年鴻海與泰國國家石油集團投資了25億美元,合資成立電動車公司Horizon Plus,在泰國打造電動車廠,目標2024年電動車年產能5萬輛;以及去年寧德時代與印尼企業投入60億美元,期許打造一條龍式的電池生產及回收供應鏈。

六國的電動車與相關充電基礎設施正蓄勢待發,尤其是泰國值得重點關注。泰國被譽為「東方底特律」,不僅汽車供應鏈完整,更有眾多跨國車廠投資布局。泰國目標2030年電動車年產能75萬輛,並於同年禁售燃油車。去年2月泰國公布新的電動車優惠政策,除了降低電動車的消費稅和關稅外,還提供消費者購買補貼。國際車廠受惠於此政策,正積極赴泰國布局電動車產業。例如,去年8月比亞迪宣告進入泰國市場,投資了4.9億美元建造首座海外電動車廠,拓展新南向生產據點。

臺商可掌握減碳、綠能與電動車商機

鑑於國際碳關稅潮流蔚然興起,去年起六國的低碳發展政策較以往更為積極與明確,東南亞市場因而掀起新一波的減碳、綠能及電動車投資浪潮。綜觀六國的政策,在碳定價方面多有具體的推動時程,除了泰國及印尼的碳交易已在運作外,馬來西亞、越南及印度也將在2026年前完備。

對於已在六國布局或未來有意設廠的臺商而言,宜緊密關注當地的碳定價發展,一方面除了留意未來是否受到當地政府的碳定價管制外,另一方面也可積極參與當地的碳市場或綠電交易,像是透過泰國的FTIX碳交易平台、越南的DPPA購電機制等,打造企業更為多元的減碳策略,掌握新南向市場的減碳商機。

此外,去年臺灣已規劃「2050淨零排放路徑圖」,其中氫能及電動車皆被列為重點發展項目,與六國政府聚焦的方向相吻合。因此,未來臺灣可持續強化與六國在淨零永續方面的國際合作,促進產業間的減碳技術及經驗交流,進而將國內的技術與設備輸出到六國,拓展新南向市場的綠色商機。