臺商投資布局新南向國家之產業人才需求與挑戰

- 資料發布日期:112-08-28

- 最後更新日期:112-09-19

文/徐遵慈

中華經濟研究院臺灣東南亞國家協會研究中心主任

一、前言

依據經濟部投審會統計,我國對中國大陸直接投資金額與占對外投資比重於2010年雙雙達到歷史高峰(146億美元;83.8%),其後逐年遞減,至2022年占比降至33.6%。在此同時,我國對新南向地區投資比重逐年升高,2016年占比僅約10.9%,至2022年已上升至35.1%,超越中國大陸成為我對外投資最大目的地。然東南亞、印度雖漸崛起成為亞洲新工廠,臺商在當地投資卻屢屢遭遇缺工及技術勞工與產業人才不足問題,顯示人力資源困境已成為廠商布局新南向與營運的最大挑戰,值得政府重視。

近年中國大陸投資環境除生產成本上升外,亦因實施新的勞工、環保等法規,而增加臺商營運與適法合規(compliance)成本。此外,中國大陸產品出口頻頻遭受進口國實施反傾銷措施等制裁,尤其美國自2018年起對中國大陸產品課徵301關稅,更使臺商營運與出口成本大增,促使眾多臺商思考移轉生產基地。依此,我對新南向國家投資逐年增加,除2009年全球金融海嘯外,2006年後我國對東協投資每年皆超過10億美元,2012年更增至歷史新高61億美元,而後投資金額約介於20億至40億美元之間,2021年再次上升至58億美元。

東協經濟成長快速,2015年東協成立「東協經濟共同體」(AEC),整合成一個總人口(約6億人)僅次於中國大陸與印度的巨型市場,合併GDP規模超過2.9兆美元,成為全球第五大經濟體,經濟發展潛力不容小覷。更重要者,近年東協國家積極推進經濟整合,《區域全面經濟夥伴協定》(RCEP)已於2022年1月1日生效,[1]而越南、馬來西亞、新加坡、汶萊4國加入的《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP),亦已於2018年12月30日上路,再加上東協鄰近中國大陸,且產業聚落愈臻成熟,2018年後東亞地緣政治衝突加劇,美中貿易戰和 COVID-19疫情造成供應鏈中斷,歐美品牌商或客戶為避免生產基地或供貨來源過度集中於中國大陸,紛紛調整、重組供應鏈,臺商亦因此配合分散生產基地,紛紛將產線移轉至東協國家。

二、東協勞動力市場概況

在新南向國家中,東協與印度近年經濟成長快速,擁有充沛且年輕的勞動力[2]與內需市場,廣受跨國企業重視。東協現為全球第五大經濟體與第三大勞動力市場,相對年輕與豐沛的人力資源為各國企業投資設廠的主要原因之一。如依主要國家的勞動人口觀察,印尼為東協最大人口國,擁有2.7億人口及約1.3億人勞動力,其次為第三大人口國越南,勞動力約5,500萬人,菲律賓雖為第二大人口國,但勞動力僅約4,400萬人,其後為泰國,勞動力突破4,000萬人,最後為緬甸、馬來西亞,勞動力各約2,406萬人與1,692萬人。

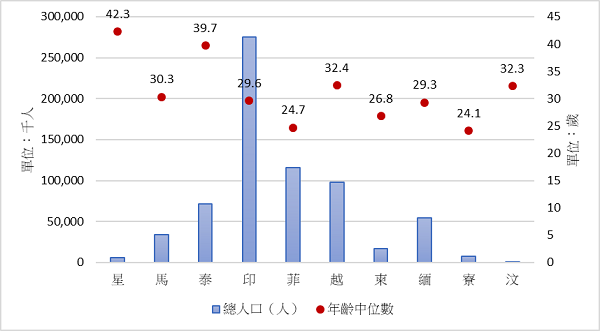

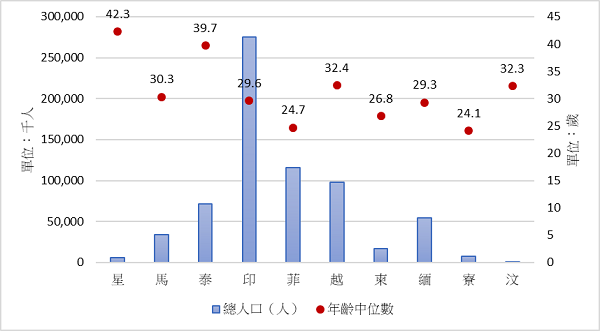

不過,如從年齡中位數觀察,雖然印尼(29.6歲)、緬甸(29.3歲)、菲律賓(24.7歲)等人口結構相對年輕,但馬來西亞(30.3歲)、越南(32.4歲)均超過30歲,新加坡(42.3歲)與泰國(39.7歲)則超過或將近40歲,正漸呈老態。

圖1: 東協勞動力市場概況 (2022年)

資料來源:世界銀行

看好東協市場潛力,近年外資大量進入東協國家,除使原本已面臨勞動力不足的國家如馬來西亞、泰國勞動市場更加吃緊外,連越南、印尼亦開始出現部分地區勞工供應不足的現象。根據麥肯錫公司推估,新冠疫情後全球均面臨缺工問題,勞動力缺口高達8,500萬人,在東協多個國家已出現嚴峻的缺工窘境。其中,印尼雖宣稱擁有5,500萬名技術勞工,然依「印尼經濟發展加速及擴展旗艦計畫」(Master Plan for the Acceleration and Expansion of Economic Development in Indonesia, MP3EI)的推估,預計在2030年前印尼技術勞工缺口高達1.13億人。更嚴重的問題是印尼技職教育與勞工訓練課程跟不上產業發展的需求,以致學用落差仍大,與企業期待有一大段差距。

在越南約1億人口中,受僱於製造業的勞工人數約1,200萬人,約占總受僱人數比率約21%,較10年前僅占14%已大幅升高,且遠高於其他東協國家,顯示近年越南製造業高速發展,帶動大量勞動力進入製造業。然而隨著越南吸引越來越多電子與資通訊跨國企業進駐,也暴露越南科技產業人才如工程師、專業經理人、軟體開發人才等嚴重不足的困境。根據越南研究機構估計,越南目前每年仍有近10萬名電子與科技產業人才的缺口,越南政府雖計畫至2025年前培訓130萬名科技勞工,但恐不易達標。

根據國際勞工組織(ILO)統計,如採國際職業標準分類(ISCO),將勞工分為4 級:新加坡勞工擁有高階技能專業人員、技術相關者的比率高達6成,其次為馬來西亞,但比率驟降至28.7%,再其次為泰國,僅約13.7%,而印尼與越南各僅佔約10%。在中階技能上,泰國擁有最高占比的中階技能勞工,約74.8%,其次為印尼約69.8%,及越南約62.1%。人力素質提升將影響東協各國產業升級轉型,也成為疫情後東協國家欲推動科技產業、數位轉型,及加深參與全球供應鏈能否成功的關鍵因素之一。例如,泰國欲推動半導體與電動車產業,越南則爭取成為資通訊產品出口大國,兩國均研擬產業發展政策及投資獎勵措施,但同樣面臨國內科技人才不足的難題。此外,疫情後東協各國積極推展綠色轉型與數位經濟,也同樣遭遇相關人才不足的問題。

三、臺商布局東協新挑戰:勞工與勞動議題

早在2017年,越南臺商即在向越南政府遞交的「臺商經貿投資白皮書(越南篇)」中指出,越南總勞動人口超過8成為非技術勞工,且各地區有顯著差異,如河內市約4成勞工受過技職訓練,但在湄公河三角洲受過職訓勞工比率則僅約11.6%。越南臺商普遍遭遇缺乏技術勞工與人才問題,建請越南政府盡速解決。不過,時至今日,越南缺工與缺人才問題並未改善,尤其技術勞工嚴重不足,已難以滿足廣大外資企業的僱用需求。此外,許多外商及臺商反映招募不易之問題,特別是需要持續輪班,又需要技術勞工的產業。臺商呼籲越南政府針對技職教育與臺灣展開合作,擬定合適的技職教育發展計畫,協助越南建立完善的技職教育體系或職業訓練中心,發展合乎產業需求的產學合作計畫,以培訓合適人才。

另外以泰國為例,在去(2022)年臺商向泰國政府遞交的「臺商經貿投資白皮書(泰國篇)」中,泰國臺商普遍反應專業技術人才不足,及簽證及工作證相關申請流程繁複冗長,建議泰國政府應加強專業人才培訓,建立完整且長期的專業人才培訓體系。臺、泰兩國可加強產學合作培育人才,如泰國-臺灣BDI科技學院在泰國境內引進臺灣技職教育,以解決臺商的人才需求缺口。

總括來說,當前臺商在東協投資面臨僱用勞工問題包括:缺工(低階勞工、中高階技術勞工)、工資持續調漲、罷工、地主國勞動法規變更 (如籌組工會法規、配合國際協定如CPTPP進行修法)等,另亦遭遇其他問題,如臺人申請工作簽證不易(包括臺商聘僱之臺籍與陸籍幹部)、雙邊稅法問題(如社會保險制度或年金)等。

再者,鑑於近年國際間對於勞工權益等議題日漸關注,如強迫勞動 (forced labour)或勞動人權議題,也成為臺商必須妥善因應的新課題。例如,美國在2021年12月以反制中國大陸在新疆侵害勞動人權為理由,通過《防止維吾爾族強迫勞動法》(UFLPA法案),全面禁止新疆商品,除進口商可「反駁推定」(rebuttable presumption) 商品無涉強迫勞動外,預計將影響1,200億美元中國大陸進口商品,主要受衝擊商品涵蓋:服裝、棉花和棉製品、鞋類、手套、紡織品、機電、太陽能板等。歐盟執委會亦於2022年2月提出「公正與永續經濟套案」,包含「企業永續性審慎注意義務」指令提案,將對強迫勞動產品市售禁令。

此外,CPTPP第19章亦規範締約方應認可消除所有形式強迫或強制勞動之目標;應透過適當方式(initiatives) 阻止由強迫勞動所生產貨品之輸入。該類規範對於在CPTPP成員國新加坡、越南、馬來西亞投資的臺商亦有所適用,尤須注意。

四、結論與建議

近年臺商對新南向國家投資日趨熱絡,去(2022)年及今(2023)年上半年已取代中國大陸,成為臺商海外設廠佈局最重要的地區,然因大量外資快速進入東協,也造成當地人力供應不足的窘境,如越南、泰國、馬來西亞、甚至印尼均出現全面或局部缺工與缺人才的現象。廠商估計,人力資源將成為未來新南向廠商必須面對的最棘手挑戰。目前已出現人力或人才問題的產業或領域包括:數位經濟、電商、電子與ICT、半導體、金融、醫療與健康、供應鏈管理等。

對此,我國新南向政策亦應因應廠商遭遇的新問題與挑戰,納入勞工/勞動議題及推動與東協國家加強人力資源合作等,可行做法如合作培育人力資源、推廣技職教育合作與輸出、協助臺商進行人力整備與盤點等,另亦應協助臺商了解、認識關於勞動議題的國際新規範,以避免廠商誤觸勞動法規或人權議題。