氣候金融科技之發展與趨勢分析

- 資料發布日期:113-01-30

- 最後更新日期:113-03-04

文/吳明澤

(中華經濟研究院第一研究所副研究員)

一、前言

企業在營運過程中時常面對來自不同層面的風險,多數企業過往經驗較關注來自於經濟或政治層面的風險。隨著氣候變遷及極端天氣發生頻率大幅上升,企業因天氣現象或災害而產生的風險亦逐步增加。

根據《自然通訊》(Nature Communications)研究估計[1],2000-2019年全球氣候變遷造成的經濟損失估計為2.8兆美元,平均每年財物損失至少約1,430億美元,等同每小時損失1,600萬美元。英國慈善組織「基督教援助」(Christian Aid)亦列舉出2022年全球十大經濟損失最高的氣候災害,包括伊恩颶風、中國大陸洪水與乾旱等,已造成超過1,681億美元的財物損失,僅伊恩颶風對美國與古巴即造成1,000億美元以上的損失,以上數字尚不包括人命的損失,因為人命價值是無法估算的。

為了調適氣候變遷造成的風險並由其中找尋商業機會,無論是實體經濟的企業或是金融機構多積極的尋求可持續發展的應對之道。在各界對於氣候變遷的關注下,金融業如何利用協助企業應對氣候變遷造成的衝擊並進行調適,便成為重要的議題,「氣候金融」這個名詞亦開始廣為各界討論。然而,「氣候金融」與「綠色金融」、「永續金融」等名詞時常會發生混淆的情況。

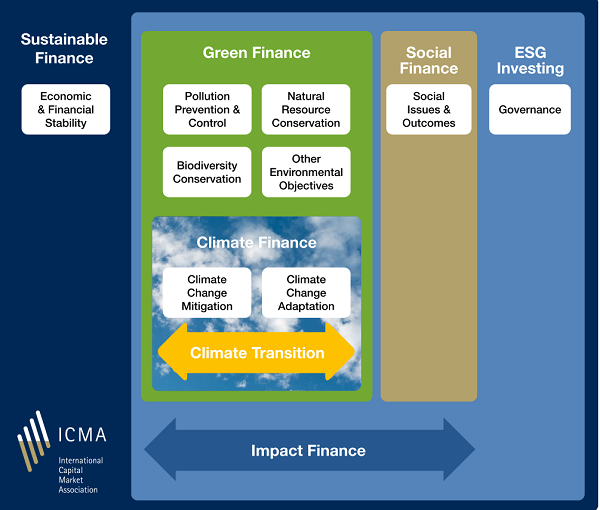

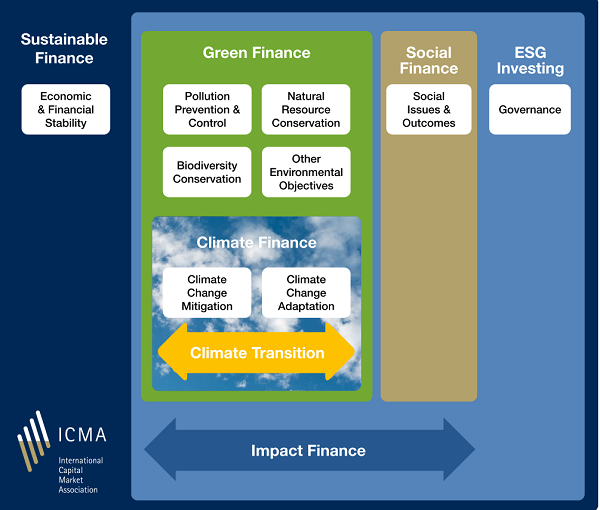

國際資本市場協會(The International Capital Market Association, ICMA)於2020年5月發布「永續金融高階定義(Sustainable Finance High-level Definition)」,為永續金融、綠色金融、氣候金融、社會金融等詞彙提供明確的定義及階級從屬。整體而言, 綠色金融與氣候金融均是影響力金融的一部分,影響力金融是為企業或經濟活動提供融資,產生可驗證的直接正面影響,同時尋求與市場一致的社會和/或環境或更好的財務回報。而氣候金融是透過採取緩解行動,特別是減少溫室氣體排放,促進基礎設施以及社會和經濟資產的氣候適應能力的適應舉措,支持向氣候適應型經濟轉型的融資。綠色金融涵蓋範圍較氣候金融廣泛,除了涵蓋氣候議題,亦包括自然資源保議、保育生物多樣性、污染防治及其他環境議題等。其關係如下圖所示。

圖1 氣候金融示意圖

另外,由於科技的快速發展,結合氣候、科技與金融的「氣候金融科技(Climate Fintech)」亦因應而生,其主要依賴的科技包括大數據、人工智慧、物聯網、區塊鏈等科技與眾籌、P2P平台等金融科技,其將更有助於達成調適氣候變遷的目標。而近年來專注於創新氣候解決方案的Climate FinTech新創公司亦如雨後春筍般大量出現。

二、氣候金融科技之應用領域

如前所述,氣候金融科技是氣候、科技與金融的結合,更具體的說是金融業如何透過金融工具或手段,促進氣候科技之發展。根據資誠聯合會計師事務所之定義,氣候科技是明確專注於減少溫室氣體排放或應對氣候變化影響之科技,氣候科技應用不分產業可分為三大類,包括直接減輕或消除排放、協助適應氣候變遷的影響與增強對氣候的了解(PwC,2021)。如氣候金融科技即是利用金融工具協助上述氣候科技之應用。

氣候金融科技主要的應用領域大致上包括:

- 碳市場和排放交易:利用區塊鏈技術來建立更透明、安全和高效的碳市場,有助於推動減排措施並創造經濟價值,如碳核算(Carbon Accounting)、碳抵換(Carbon Offsetting)與碳信用與交易(Carbon Credits Trading)、供應鏈調查(Supply Chain Analytics)等。

- 氣候風險管理:利用大數據、人工智慧和機器學習等技術,除了提供更準確的氣候預測與模擬,亦可分析氣候相關風險對企業、投資組合和金融機構的影響,如此將有助評估投資風險與訂定良好的風險管理策略。

- 影響力金融:促使投資流向可持續和低碳的項目,如金融科技可用於開發智能合約、區塊鏈和數字化金融工具,以改善綠色投資的效率和透明度,如永續銀行(Sustainable Banking)、影響力融資(Impact Financing)、影響力投資(Impact Investing)、氣候去中心化金融(Defi × Climate)等。

- 氣候數據監測與氣候保險:使用遠端感測技術和監測系統,實時追蹤氣候變化的影響,使用數據和技術來發展更具創新性的氣候保險產品,以幫助企業和農民應對極端天氣事件的風險,如自然資本核算(Natural Capital Accounting)。

- 可持續發展目標 (SDGs) 跟踪:利用金融科技來追蹤和評估企業、機構和政府實現可持續發展目標的進展,如ESG報告等。

三、氣候金融科技之案例

在全球愈來愈重視氣候變遷造成的衝擊後,相關的氣候金融科技新創公司大量出現,甚至有些公司在短短幾年內成長為估值在10億美元以上的獨角獸公司,以下將介紹若干知名氣候金融科技新創公司。

- Watershed:2019年於美國舊金山成立,是一間提供碳計算平台的新創公司,利用自行開發的碳排放計算平台,協助企業實現淨零碳排。一般而言,碳排量包括範疇一、二與三[2],而其中範疇三是企業最龐大的碳排但卻也最難以掌握的,Watershed即針對此痛點,使用產業平均值並透過演算法提取客戶有關訂單的資訊,包含採購、用電等訊息,以精確的計算出碳排數據。2021年Watershed的B輪募資中由紅杉資本和Kleiner Perkins領投,累積該公司共獲投 7,000 萬美元,並晉身成為估值逾10億美元的獨角獸。

- GoodLeap:於2003年成立,成立之初主要是提供房屋抵押貸款服務。2017年開始提供太陽能貸款服務,將消費者、貸方和太陽能技術供應商連接在一起,降低相互的協商成本,讓供應商可以直接線上與貸方進行協商並獲得貸款批准;讓貸方可以使用GoodLeap的軟體追蹤財務狀況、客戶滿意度等即時資訊;消費者則可以使用GoodLeap提供的各種應用程式,監控電力生產、儲蓄、將多少太陽能發電賣回當地公用事業公司,並即時掌握各種太陽能相關的資訊等。2021年完成近一輪融資,估值已超過120億美元。

- Doconomy:為一家瑞典金融科技新創公司,提供計算碳足跡的數位科技,使得產品的碳足跡計算變得更為容易。該公司產品包括DO信用卡(用以計算持卡人購物時之碳排)、DO黑卡(有碳限額之信用卡)、Åland指數(氣候影響指教,衡量金融交易之碳排量)、Planet Loyalty計畫(以品牌認證的形式激勵生產商降低碳排放)及2030計算器(免費的產品碳足跡計算工具)。

- Persefoni:2020年於美國成立,提供即時氣候管理、分析、揭露服務以及會計服務的平台,企業可以在該平台計算並下載碳排數量相關資訊。

- Xpansiv:2016年成立,總部位於美國舊金山,於美、歐、澳洲設有9個據點。主要是提供包括可再生能源、碳權、水權、天然氣、差異化能源等環境資源現貨交易的市場平台。

- Arcturus:2020年於英國成立,為一家永續發展和氣候數據分析軟體開發商,主要使用深度學習模型和企業行為變化,對企業能源轉型風險、氣候路徑、環境風險和投資組合提出預測評估報告。

四、氣候金融科技之未來發展

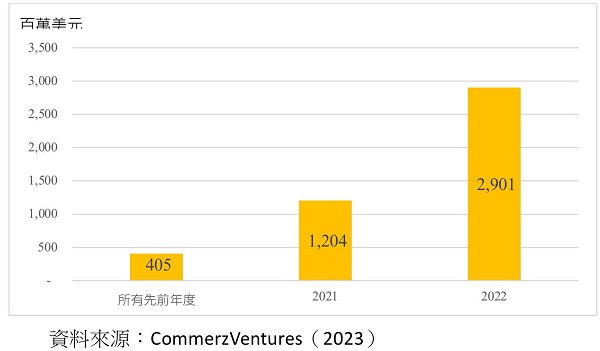

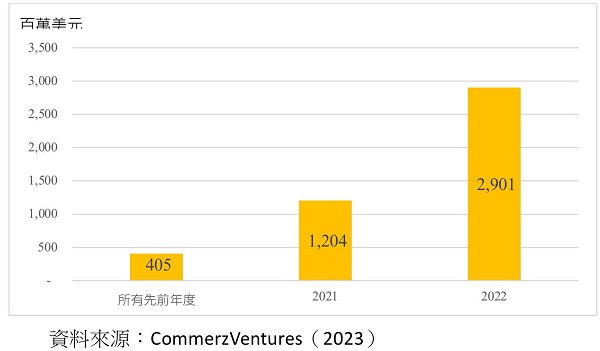

根據德國風險投資公司CommerzVentures之2023年的調查報告,2022年氣候金融科技新創公司已籌集了29億美元,超過2021年的2.4倍。

圖2 氣候金融科技籌資額

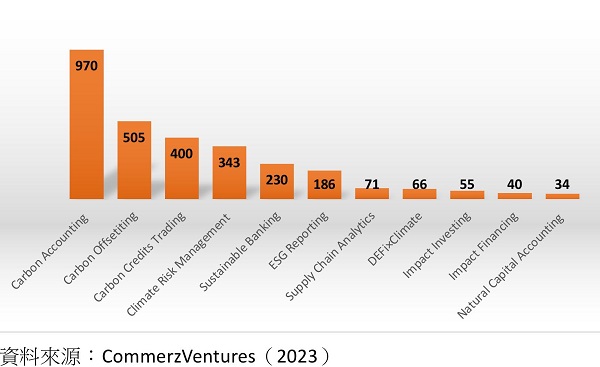

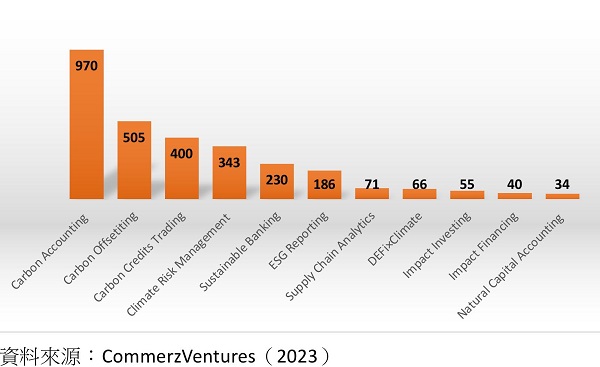

同時,在各個氣候金融領域中,碳排放之計算(或稱碳核算,carbon accounting)是吸引最多創投資金投資領域,僅2022年即吸引了超過9.7億美元的資金,其次則是碳抵換,其籌資額為5.05億美元,之後是碳信用額與碳交易的4億美元,其後依序為氣候風險管理、永續銀行、ESG報告等。

圖3 氣候金融科技分領域籌資額

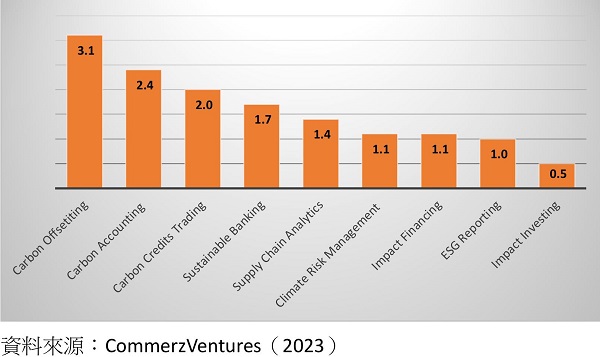

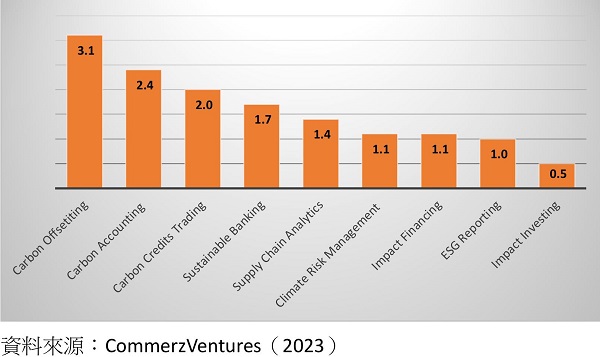

但若以成長速度來看,2022年成長最快的領域為碳抵換(3.1倍)、其次是碳核算(2.4倍),其後依序是碳信用與交易(2.0倍)、永續銀行(1.7倍)等。

圖4 氣候金融科技分領域籌資額成長倍數

五、結論

根據PwC於2023年發布的氣候科技狀況報告指出,世界需要以目前7倍的速度脫碳,才能將氣溫升高限制在比工業化前平均高出1.5°C的範圍內。世界各國無不積極推動淨零碳排,而在各界追求淨零碳排時,金融的支持是非常重要的一環,也是能否達成淨零目標的重要關鍵。因此氣候變遷雖然帶來極大的風險,但也同時造就龐大的商機。依可持續銀行網絡(Sustainable Banking Network)的估計,要實現全球氣候目標和聯合國「可持續發展目標」,到2030年共需要70兆美元的投入。

此時,臺灣與中國大陸亦不約而同的提出淨零碳排的目標,中國大陸自2012年頒布《綠色信貸指引》以來,已陸續推動許多推動綠色金融的政策,而我金管會亦自2017年提出《綠色金融行動方案》後,至今已更新至3.0版本,顯示為達淨零碳排目標,未來的氣候金融科技市場龐大,是企業布局的重要領域與契機。

參考文獻

- CommerzVentures(2023) - 2023 Climate FinTech Report.

- ICMA(2020), Sustainable Finance High-level definitions

- PwC(2021), State of Climate Tech 2021: Scaling breakthroughs for net zero

- PwC(2023), State of Climate Tech 2023: How can the world reverse the fall in climate tech investment?