太空經濟生態系發展與建立:從產業到新創到國際的鏈結

- 資料發布日期:113-03-18

- 最後更新日期:113-03-29

文/何明豐 博士

(工研院產服中心產創生態建構組)

向太空發展 扶搖直上九萬里

進入到2020年後,太空已不僅限於「科學」的領域,而是被視為「商業」領域了。現在的世界正在陸續開發新的太空用途,許多富可敵國的科技業億萬富翁正積極涉足太空經濟,讓太空的無限空間與尖端科技解決全球經濟、社會、環境等問題。

自從俄烏戰爭開打,導致當地面臨通訊中斷,Space X透過旗下星鏈(Starlink)衛星服務提供支援,凸顯低軌衛星在國防軍事應用的重要性。過去的戰事衝突雖然也使用衛星技術,但俄烏戰爭是第一場真正的太空戰爭。太空商業公司開發的工具給了烏克蘭優勢,改變這場衝突的走向。突然間國際間軍事強國的刻板印象被打破:原來國防實力也存在著破壞式創新。擁有大量舊國防軍力的國家可能只是花大錢養面子,反而不利經濟發展;而掌握創新科技的國家,發展的軍民共用科技平時先在商業部門賺錢,戰時可以發揮新型國防優勢,一舉兩得。太空科技運用的「先民後官、先商後軍」變成趨勢,包括美國、英國、歐盟陸續推出多項政策,積極推動低軌衛星的發展。印度、日本、韓國、中國大陸及東南亞國家亦將低軌衛星列為重要的發展方向,各國均投入低軌衛星的部署,除確保本身通訊韌性外,亦期待在深具成長潛力的太空市場商機中扮演重要的角色。

官民分工 促太空經濟向上

美國的太空經濟發展策略是:近程的太空為「民間的工作」,遠程的太空為「政府的工作」。這樣的運作非常有效率,未來世界各國將以美國為範本,逐漸順應這個趨勢。

以往,太空科技只是大國間的國防角力,像登月計畫、星戰計畫,都是由國家出資的太空競賽。但在過去十幾年已經有幾百億美元湧入民營太空產業,資金來源明顯從政府變成少數的億萬富豪,再急轉變成投資者資金彙集之創投。太空變成創投的新興實驗室,某個太空實驗點子不再需要獲得國會同意,或是等瘋狂的創業家拿出個人財富冒險;只需幾個投資人說好,就能拿別人的錢去大冒險。

舉例來說:2019年10月維珍銀河(Virgin Galactic)紐約證券交易所上市,成為第一家上市的太空旅行公司。2021年7月,艾斯特(Astra Space)在Nasdaq上市,成為第一家股票上市的純火箭公司。都是太空產業開始向廣大投資人取得資金的里程碑。2024年2月22日,美國公司「直覺機器」(Intuitive Machines)打造的月球登陸器「奧德修斯號」(IM-1)從月球軌道降落,登陸月球南極附近。這是美國逾半世紀以來首次登月任務,也是歷來首艘民間太空飛行器登月。IM-1搭載蒐集月球環境資料的科學儀器,獲得的資料將提供NASA最快在2026年再度將太空人送上月球的「阿提米絲」(Artemis)計畫作準備。以上都是太空官民分工合作的成果。

各國民間投資者及太空新創積極在距地表200公里到2000公里的太空帶,建立低軌道(Low Earth Orbit)經濟,這就是人類下一個科技競技場。把便宜的小衛星組合成星系,可以勝過長期主宰產業的昂貴大衛星。這在電腦算力革命也曾見過的產業發展歷程,叫「分散式運算」。加上網際網路科技產業歷程中的分享共用發展歷程經驗之結合,太空將會以過去想像不到的方式民主化,只要有一臺電腦,任何人都能細細查看地球、分析所有人類活動。

太空市場無國界 國際太空夥伴鏈結為生態系至關重要

臺灣太空產業近年來發展迅速,行政院已將其納入「6大核心戰略產業」。臺灣在半導體、資通訊、精密機械等領域具有堅強的基礎,太空產業發展也以這些領域為基礎,目前98%產值聚焦地面設備。為了進一步提升臺灣太空產業的競爭力,經濟部也積極推動國際合作,引進國際太空新創來臺發展。

臺灣產業習慣評估一個新的市場,先問「量」夠不夠大再投入,以免初期無法獲利。但是如果這個市場趨勢是個大浪潮,有遠見、有商業模式想法的廠商應當要先期投入以搶占先行者優勢。因此最重要的事是讓廠商可以先觀摩、學習太空商業模式,接著再盤點企業本身優勢、與國際太空產業鏈、新創合作,借力使力打入市場獲得商機,有賴於「開放式太空商業模式創新生態系」的建立。

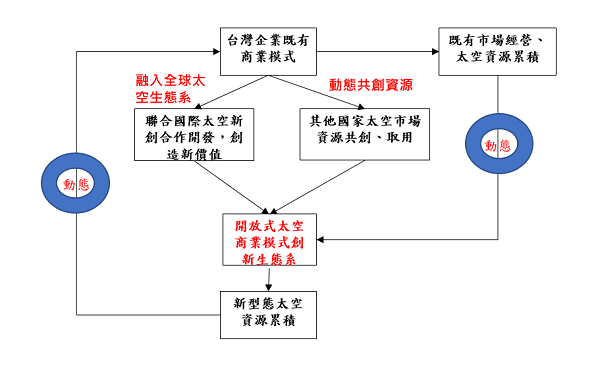

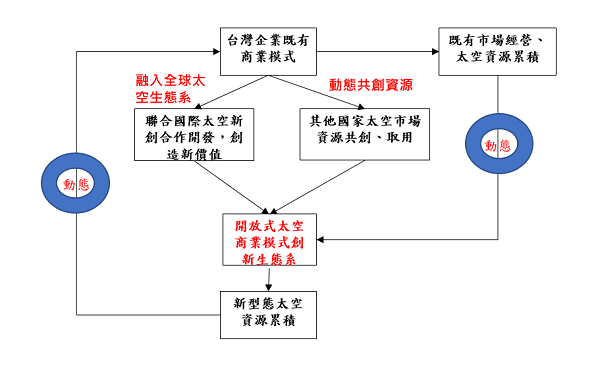

臺灣業者最終能走向國際太空產業鏈的目標,其中一個重要的步驟是先讓國際太空新創合作走進臺灣產業鏈,打造開放式創新的太空生態系平臺。結合國際太空新創發展太空經濟,是臺灣太空產業發展的重要策略。國際太空新創具有創新的技術和商業模式,可以為臺灣太空產業注入新的活力。臺灣則可以提供完善的產業供應鏈和市場環境,協助國際太空新創落地發展。整個雙向的過程是一種開放式創新與資源累積相互影響之動態二元架構,其間的交互影響請參考以下架構圖:

圖1 開放式太空商業模式動態創新:開放式創新與資源累積相互影響之動態二元架構

16家國際太空新創包含印度7家、歐洲7家、澳洲1家、美國1家,創新服務內容涵蓋衛星製造、衛星服務及太空應用等領域。印度太空新創為單一國家中最多的原因其來有自,印度在發展太空的國家中是全世界前段班,這個國家有龐大的工程人才庫,加上勞動成本低廉,對於國產衛星和眾多盟友(含美國)製造的衛星來說,他們的主力 -- 極軌衛星運載火箭(Polar Satellite Launch Vehicle)就成為一個既可靠又平價的選項。在國際新創來臺期間,適逢印度太空研究組織(ISRO)的登月探測器「月船3號」於2023年8月23日成功於月球南極軟著陸。印度成為全球第一個登陸月球南極的國家,也是繼美國、蘇聯及中國大陸後,第4個成功軟著陸月球的國家。自此,世界強權的月球競賽再起,其中以日本最為積極,誓言成為全球第5個成功登陸月球的國家,歷經2次登月失敗,日本終於在2024年1月19日以無人探測器成功登陸月球。登陸月球不僅關乎國家榮耀,更攸關月球上龐大的礦產潛力,其中最有價值的資源莫屬「水冰」(water ice)。如果月球上的水冰量充足,不僅能成為探勘月球時的飲用水來源、降溫設備,還能將水分解成為燃料所需要的氫元素,以及人類呼吸所需的氧,支援火星任務或月球採礦工程。

16家國際太空科技新創來臺期間,TAcc+安排業師及輔導員全程陪同,除參訪國家太空中心及林口亞灣新創園,同時拜會臺灣太空產業廠商,並參與航太國防展等,期間協助與近50家次臺灣太空供應鏈廠商深度鏈結,並累計舉辦超過30場次商務媒合會議。其中也有不少與臺灣企業建立了夥伴關係:例如澳洲太空新創Hex20,Hex20是一家由印度創辦人在澳洲成立的太空新創,致力於提供客製化衛星任務一站式解決方案,包括太空飛行器設計、製造、整合測試、發射服務、地面站服務與數據管理等。其模組化和可擴展服務提供客戶設計、製造、測試、發射和運行超小型衛星和微型衛星任務(50至250公斤),可應用於國防和商業發展,並支持非標準有效載荷,另提供安全可靠的地面站運營、資料管理服務。2023年,Hex20與我國太空企業晶泰國際科技股份有限公司、互宇向量股份有限公司簽署合作備忘錄,晶泰國際科技將提供太陽能電池予Hex20,蒐集太空資料數據,擴大太空市場商機。互宇向量股份有限公司之衛星用光纖陀螺儀也將搭載Hex20於2024年將發射之衛星共同升空,取得飛行履歷。另一家印度的太空新創Vellon Space,致力於開發微重力實驗平臺。2023年,Vellon Space與亞大基因科技股份有限公司簽署合作備忘錄,將與臺灣合作進行微重力生物實驗。

圖 2 國際太空新創團隊參訪臺灣太空新創張量科技

國際太空生態系與臺灣電子產業緊密鏈結

根據Markets & Markets 分析,2022年全球低軌衛星市場規模109億美元,北美占78%,歐洲占17.5%,2023年低軌衛星市場規模將成長15%至126億美元,2022至2026 年複合成長率為16%。這場看似橫空出世的太空革命其實早就醞釀幾十年,目前全球低軌衛星運營商主要為四大巨頭,分別是由特斯拉(Tesla)創辦人馬斯克領軍的SpaceX、英國政府和印度第二大電信集團聯合營運的OneWeb、亞馬遜旗下的Kuiper,以及加拿大老牌衛星業者 Telesat。考量衛星通訊未來深具發展潛力,包括臺灣企業包括鴻海、佳世達、仁寶的電子集團大廠憑藉過往在資通訊、電子零組件領域累積多年的開發經驗,紛紛搶進衛星領域耕耘,其中鴻海與中央大學、創未來合作,2023年11月成功發射兩顆立方衛星,藉以累積太空飛行履歷;而佳世達集團則透過明泰、仲琦同步切入地面接收站設備、用戶端裝置等領域,並藉由投資鐳洋科技厚植自身在衛星通訊領域實力。至於仁寶集團藉由與聯發科、耀登合作開發衛星通訊晶片及模組、衛星天線,並參與國家太空中心地面站終端裝置的開發,以衛星物聯網解決方案爭取海外客戶,利用衛星通訊技術實現物聯網裝置之間的連線與溝通。臺灣企業利用既有之商業模式擴展太空領域,並善用臺灣半導體的供應力、電子製造彈性力及AI軟硬體整合能力的跨領域整合,也將在全球太空產業中占一席之地。

此外,臺灣的太空新創業者並未缺席,包括智探太空、鐳洋科技、張量科技、創未來科技、互宇向量、稜研科技及捷揚航電等,分別切入立方衛星製造、通訊及遙測酬載、球型馬達、衛星姿態控制、相位陣列天線等領域,尋求在全球低軌衛星領域占有一席之地。未來全球低軌衛星運營商四大巨頭有更多衛星計畫陸續展開布建,也將提供臺灣印刷電路板(PCB)廠新一波成長動能,華通、金居、臺光電、臺燿、燿華等供應鏈亦將受惠。

以往所謂「太空等級」的電路板、上過軌道的電子零件,其價格昂貴,而且效能至少落後消費電子零件10年。有些太空新創開始使用消費電子零件上太空,不再需要投資10億美元做一個必須保固10年且絕對不能壞掉的衛星,而是把一個只要能把眼前任務做好就可以的東西投進軌道,以後再不斷改進。這是一種「拋棄式衛星」的概念,不追求20年的壽命,只會繞行地球3到5年,然後就回落大氣層,在重返過程中燒光。衛星不一定得經年累月一成不變的待在太空,而是可以持續進步,就像消費型電腦和手機一樣可以一再更新。依照莫爾定律發展的半導體應用從改變電腦和手機產業的躍進,也很快地將拋射到太空產業中產生質變。

印度來臺太空新創Xovian創辦人 Ankit Bhateja分享其商業模式是以太空數據蒐集並提供服務為主,硬體的要求並不以「太空等級」為目標,而是用「最簡可行產品」(minimum viable product, MVP)來設計能讓其硬體上衛星蒐集太空資料,待下一代產品更迭後,再尋找下一顆衛星上太空運作。成為太空供應鏈的門票就是產品具有在太空環境下驗證的「太空飛行履歷」,一旦取得「太空飛行履歷」後產品的價值自然提升、與競爭者的差距快速拉大。而太空服務廠商就藉由分析這些「拋棄式衛星」傳回地球的大量照片形成連續更新的資料庫,更密切追蹤海洋、森林、農場的健康,或監看人類種種經濟活動如貨車移動、道路及建築物的興建來推估GDP 或碳排放等運用。這形成一種政府管不到的服務,藉由任何人都可以搜尋的照片資料庫,衍生為太空加值服務,這種服務有時候反而政府單位會回過頭來向民間購買。

臺灣產業除了和先進國家的太空生態系互動外,亦需多與臨近國家如印度在太空領域交流與學習。印度太空產業正如火如荼地發展,有成為全球太空產業領導者的企圖心,也達成許多傲視全球的成就。印度「月船3號」的探月任務,最了不起的或許不是率先登陸月球南極,而是用極少預算達成登月壯舉。印度善用AI降低了登月的失敗率,AI通過分析數據、預測月球地形和障礙物,以及自主控制登陸器在下降過程中的動作,確保了登陸過程的成功。擅長太空及AI軟體二大領域的緊密結合綜效降低成本,印度將很快躋身太空強權俱樂部。

太空科技強化淨零排放監控 從宇宙守護地球

全球暖化主要是人類活動造成,過去如何監控人類活動對全球暖化造成的影響一直是個無解的問題。如今透過太空科技:運用衛星照片和AI 軟體可以做到地球的即時監控。城市產生超過75%的全球溫室氣體排放,建築產生的碳排佔全球37%,透過立體的城市地圖,隨著道路更改、新建築物蓋起而更新可達監控目的;計算地球上的樹木數量繪成地圖,衛星照片可以成為非法伐木的關鍵證據;利用衛星上的特殊感應器監看農作物產生葉綠素多寡判定作物的健康情形及最佳收割時間;太空AI軟體可以計算夜晚有多少燈亮著、追蹤海上每艘船的動向、統計每天從礦坑產出的煤有多少,據此來估計世界各國的GDP;淨零排放碳抵銷(carbon -offsetting)計畫的即時監控,稽查人員可以透過太空AI軟體檢查公司承諾要種某個數量的樹木以吸收二氧化碳,到底有沒有做到。

甲烷是僅次於二氧化碳的第二大溫室氣體,對全球暖化危害甚高。為了讓甲烷污染透明化,Google 近日宣布與非營利組織環境保護基金(Environmental Defense Fund,EDF)合作利用太空科技監控甲烷,計畫發射 MethaneSAT 衛星以追蹤甲烷排放,同時運用 AI 技術繪製石油和天然氣設施的地圖,建構全球污染源地圖,從太空追蹤甲烷污染和石油、天然氣設施並繪製成地圖。

不分陣營、全球競相投入的太空科技賽局

在太空科技的啟發下,我們能夠遍覽全球的「類造物者觀點」圖像分析,揭示人類和產業的日常運作、全球各地正在發生的點點滴滴。這些太空新創公司以賣「世界的真相」為商業模式,不僅改變了各種產業向智慧化的發展方向,同時推動政治透明度和民主化,使我們邁向全球透明治理的一大步,對於開放民主的社會而言,具有重要價值。不僅是民主國家積極發展太空經濟,像是中國大陸和俄羅斯這種控制資訊內容的國家,最怕人民可以付費購買星鏈的太空網路得到「世界的真相」,去規避他們嚴密監控的防火牆,進而引發革命、推翻政權,故也會積極建設自己的太空網路。

總而言之,只要是關心數位基礎建設而且有錢投資的國家,幾乎都想要太空網路,因此衛星浪潮撲面而來是無可避免的大趨勢!來自低軌道的太空網際網路、影像、科學,會成為一種新型基礎設施的基礎。這是種「一開始就全球化」(born global)的商機,也沿著臺灣熟悉的消費性電子產業的脈絡發展衍化,但具更高附加價值,值得臺灣產業特別關注與投入。總之,眾多關心數位基礎建設且有投資實力的國家幾乎都渴望擁有太空網路,因此衛星技術的應用正成為不可避免的大趨勢!來自低軌道的太空網際網路、影像和科學資訊將成為一種新型基礎設施的核心。

這種「一開始就全球化」(born global)的商機,延續了臺灣熟悉的消費性電子產業脈絡,但具有更高的附加價值,值得臺灣產業特別關注與投入。臺灣絕對不會缺席這場太空科技競賽,利用目前已成為世界半導體重鎮的優勢,積極發展太空產業。半導體在太空產業中扮演著至關重要的角色,同時能夠推動後端軌道通訊衛星的通訊服務發展。臺灣產業一向在各種全球科技競賽中扮演重要角色,期望在太空科技產業這個全新、無邊界的高發展潛力賽局中,透過官民合作打造「開放式太空商業模式創新生態系統」,在全球太空科技產業中佔有一席之地。

參考資料:

- TAcc+ 網站:https://taccplus.com/

- 晶泰國際科技林董事長受訪新聞:https://strategicstyle.org/scstyle-8368/20282/

延伸閱讀: